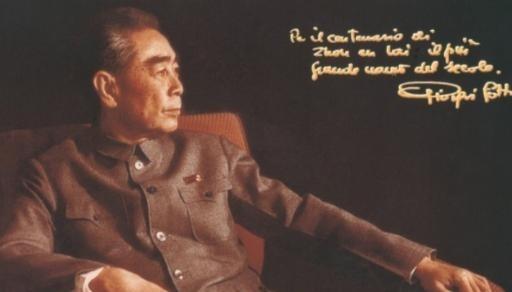

1973年,一个意大利记者对中方撒了谎,偷偷拍下了一张本不该拍的照片,后来这张照片竟被印了9000万张,在全世界传疯了,也成了他人生最骄傲的瞬间。 乔治·洛蒂1937年出生在米兰,从小就接触摄影设备,到青少年时期已经开始练习拍摄技巧。他在1957年正式进入新闻行业,先是作为自由摄影师与多家意大利报纸和周刊合作,主要负责社会事件和人物报道。这些早期经历让他学会了如何在现场快速抓拍,也积累了不少处理突发状况的经验。那时候的摄影工作不像现在这么数字化,他得靠胶卷和手动相机操作,常常需要在有限条件下完成任务。 洛蒂后来加入意大利《时代》周刊,成为专职摄影记者。这个周刊专注于国际新闻报道,他的工作范围扩大到跟随外交团出访和记录重大活动。1966年,他拍摄了佛罗伦萨洪水灾情,那场洪水导致河流决堤,城市部分区域被淹,建筑物损毁,他记录了救援队伍的行动和灾区街道的状况。这次报道提升了他的知名度,也让他在摄影圈站稳脚跟。他的风格偏向自然抓拍,避免人为摆姿,注重光影和构图的运用。 到1970年代初,洛蒂已经参与多项国际项目,包括欧洲和亚洲的访问报道。他随意大利外交代表团出行,负责捕捉官方会晤和文化交流的照片。他的设备使用技巧越来越熟练,能在外交场合隐蔽操作相机。这段时间,他出版了几本摄影集,涵盖政治人物和日常事件,作品强调真实性和即时性。他的职业路径从本地媒体起步,逐步转向全球舞台,体现了摄影记者的成长轨迹。 洛蒂在摄影界获得多项认可,通过与杂志的长期合作,他的照片出现在各种展览中。他的工作生涯持续到晚年,偶尔参与回顾活动,分享从初学者到资深记者的转变过程。这些经历为他1973年的那次访华提供了坚实基础,让他能应对严格的拍摄限制。 1973年1月,意大利外交部长朱塞佩·梅迪奇带领代表团访问北京,乔治·洛蒂作为《时代》周刊摄影记者随行。代表团落地后,面对北京的寒风,他们迅速转移到车辆中。洛蒂携带了摄影设备,但得知人民大会堂接见活动禁止带相机后,他对意大利驻华大使说自己没带任何器材,其实相机和胶卷已藏在随身物品里。 接见活动在大厅进行,代表团成员排队依次握手。洛蒂先在队伍中间位置,观察前方每个人与周恩来的简短互动。他问大使周恩来除了中文还用什么语言,大使说周恩来法语很流利。洛蒂调整位置到队伍末尾,确保有足够时间操作。 轮到洛蒂时,他握手后用法语说明自己违反规定带了相机,只为记录这个场合。周恩来听后挥手让工作人员退后几步,给出短暂拍摄机会。洛蒂举相机先拍了一次,但觉得效果一般。这时,周恩来的助手从远处呼喊,说有人在等。周恩来转头看去,洛蒂赶紧按下第二次快门,拍下那一刻。 照片显示周恩来坐在扶手椅上,身体微前倾,双手放膝上,背景是墙壁和门框。洛蒂拍完收起设备,回到代表团里。这次举动源于他对周恩来的敬意,但也违反了活动规定,体现了摄影记者在规则与机会间的权衡。 照片回国后登上意大利《时代》周刊双页版面,占据主要位置,配以访问报道文字。刊物发行后,照片很快被多家媒体转载。洛蒂凭此获得多项摄影奖项,颁奖仪式在米兰举办,他领取证书并展示照片放大版。这些奖项肯定了他的抓拍技巧,也提升了他在国际摄影界的地位。 照片印制9000万张,通过海报、书籍和展览在欧洲、美洲和亚洲传播。许多机构用它代表中国形象,在文化交流中使用。洛蒂收到各国反馈,包括大使馆索要拷贝。中国大使在罗马联系他,转达周恩来要求第二张照片副本,洛蒂冲印胶片,通过外交渠道寄出。这反映了照片的广泛影响。 1986年,洛蒂再次访华,会见邓颖超。在客厅里,两人握手坐下。邓颖超称赞照片是周恩来生前最佳之一。洛蒂听后眼圈红了,他们讨论拍摄细节和传播情况。这次会面让他确认照片的价值。 洛蒂视这次拍摄为职业生涯最重要成就,继续参与展览,展示这张照片与其他作品。他晚年住在米兰,偶尔接受采访,回顾1973年事件。照片的影响持久,成为历史记录的一部分,体现了摄影在国际交流中的作用。