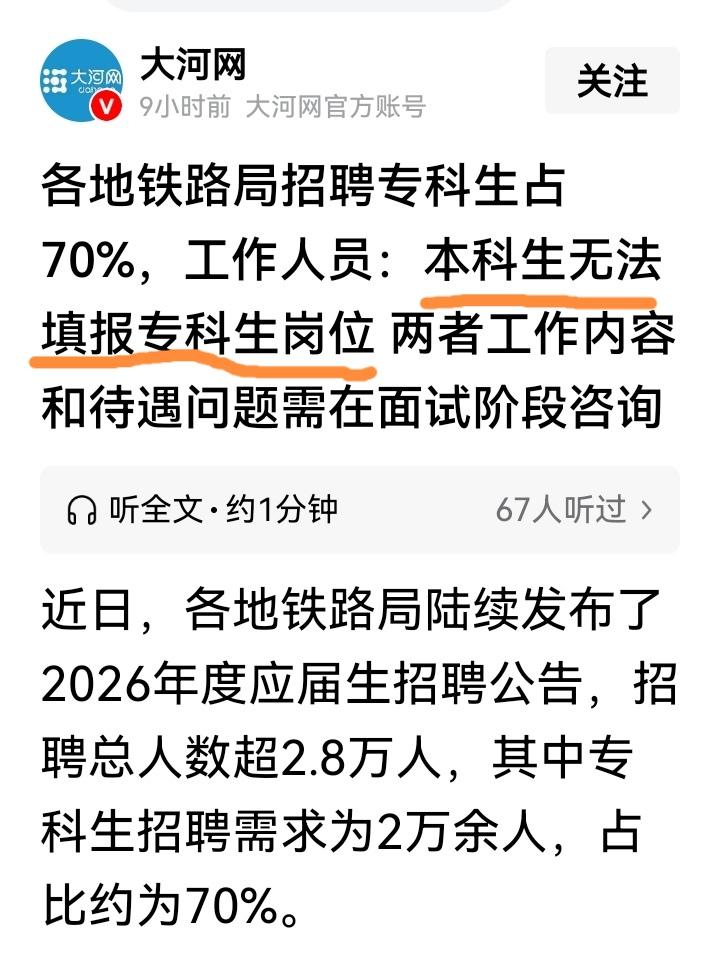

中国科学院院士施一公再次抛出惊人言论:“清华70%至 80%的高考状元去哪儿了?去了经济管理学院。 连我最好的学生,我最想培养的学生都告诉我说,老师我想去金融公司。不是说金融不能创新,但当这个国家所有的精英都想往金融上转的时候,我认为出了大问题。” 2024年清华本科新生专业选择数据显示,经济与金融相关专业报考热度连续5年居首,顶尖考生占比达76%。 而同期,航空航天、核科学等国防特色专业的顶尖生源占比不足12%。这种精英流向偏差,在军事科技博弈白热化的今天,暗藏着关乎国家安全的深层挑战。 2025年美国国防部发布的《国防人才战略报告》显示,其顶尖高校物理、数学、材料等基础学科毕业生中,41%进入国防科研体系,中国同类数据不足15%。 更需警惕的是,美国硅谷头部科技公司中,37%的核心研发人员具备国防项目背景,能够快速将民用技术转化为军事优势,这背后正是精英人才跨领域流动的布局。 上世纪60年代,苏联与美国展开太空竞赛,苏联集中全国顶尖物理学家、工程师组建航天科研团队,仅用8年实现载人航天;美国在初期落后后迅速调整,将麻省理工、加州理工等高校精英人才纳入国家航天计划,最终实现登月壮举。 当时的英国,因大量科研精英涌入金融领域,曾经领先的航空发动机技术逐渐被美俄超越。 再看中国的“两弹一星”时期,正是靠着一批顶尖人才的“逆向选择”才实现突破。钱学森放弃美国麻省理工学院的优厚待遇,冲破阻挠回国牵头导弹研发;邓稼先隐姓埋名28年,在荒漠中带领团队攻克原子弹核心技术。 当时全国顶尖高校的物理系、化学系毕业生,半数以上主动投身国防科研,这种人才流向造就了中国国防的“硬核底气”,让中国在复杂的国际环境中站稳了脚跟。 金融的价值在于服务实体经济和科技创新,而非自我循环套利。2023年中国金融行业净利润占全行业的39%,研发投入占比不足1.2%;美国国防科技巨头洛克希德·马丁公司研发投入占比达15%,背后是大量顶尖工程技术人才支撑,这些人才将金融资本转化为实实在在的军事科技成果。 从军事科技发展的规律来看,基础学科的突破是核心驱动力,而这些突破离不开长期深耕的精英人才。 2024年中国在高超音速导弹领域取得的重大突破,其核心技术源自十年前对“超燃冲压发动机”基础理论的研究,当时牵头的团队带头人,正是放弃了金融机构高薪邀请的清华大学力学系博士张磊。 他的团队中,有6名核心成员都是当年拒绝金融行业offer,选择投身国防科研的顶尖毕业生。 当前国际地缘政治格局下,军事科技的代际差距正在拉大,2025年美军列装的“第六代战斗机”,采用了人工智能辅助决策、自适应变循环发动机等12项核心新技术,其中9项源自基础学科的长期积累。 而中国在该领域的研发,正面临高端材料研发人才、人工智能算法工程师等关键岗位的缺口,这些缺口并非技术问题,而是人才流向偏差导致的“结构性短缺”。 以德国为例,其通过“双轨制”人才激励机制,让投身国防科研的精英人才获得与金融行业相当的待遇,同时给予“国家功勋科学家”等荣誉激励。 2024年德国顶尖高校毕业生中,28%进入国防科研或高端制造领域,既保证了军事科技的领先,也维持了金融行业的健康发展。 从军事领域观察,近年来中国在航母、隐身战斗机等领域的突破,背后均有一批“甘坐冷板凳”的精英人才支撑。但与美国等军事强国相比,人才储备厚度仍有差距。 2025年美国国防部公布的“下一代武器研发清单”中,35个项目已进入原型机阶段;中国同类项目中,11个因关键技术人才不足导致进度滞后,这种差距本质是人才流向偏差。 施一公的言论,实质是对“短视化人才导向”的警示。特朗普政府推动“印太战略”,在军事科技领域持续对中国施压,此时精英人才流向已不仅是个人职业选择问题,更是关乎国家长远安全的战略问题。 金融能带来短期财富增长,但只有掌握核心军事科技,才能在国际博弈中拥有“不被卡脖子”的底气。 解决问题的关键,在于打破“唯金钱论”的价值导向。一方面要提高国防科研人才的待遇保障,让他们“有尊严、有回报”;另一方面要加强价值观引导,让年轻人明白,真正的个人价值,在于为国家和民族的长远发展贡献力量。 当年“两弹一星”的元勋们,靠的不是高薪诱惑,而是“为国铸盾”的信念,这种信念,依然是今天吸引精英人才投身国防的核心力量。 2025年的中国,正处在军事科技突破的关键期,既需要金融行业服务实体经济,更需要顶尖精英投身国防科研。 施一公的话不是要制造“行业对立”,而是提醒我们:一个国家的精英人才,应该像水一样流向最需要的地方,既要滋润经济的“良田”,更要筑牢国防的“堤坝”,只有这样,才能在风云变幻的国际竞争中,真正实现“国泰民安”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

辩证

这能怪学生吗?所有人都想轻松赚钱,有几个人喜欢搞费神的科研?做科研,不是不挣钱,而是需要人爱好钻研,心态平静,不受外界诱惑,可以说,我们绝大多数人的性格本就不适合做科研,清华北大学生也不例外。