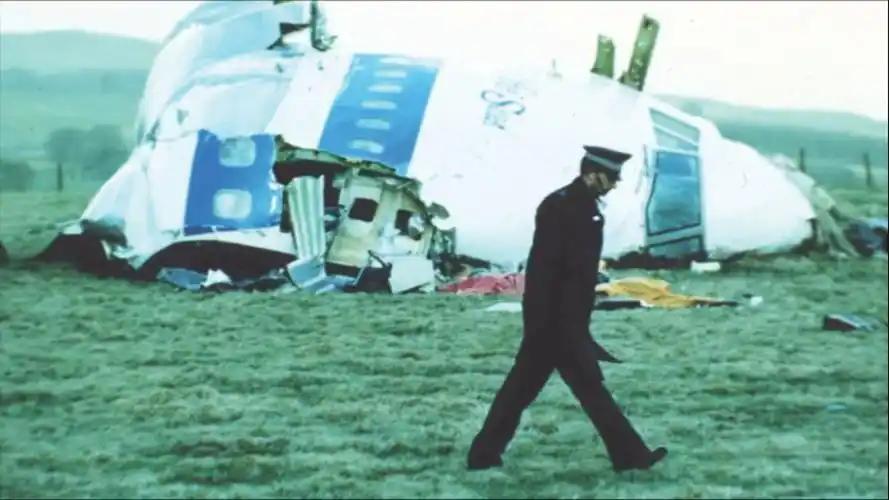

1992年联合国制裁利比亚,中国投了弃权票,卡扎菲很不满。利高官见到中国大使王厚立,上前责问中国屈服于美国? 1988年12月21日,一架从伦敦飞往纽约的泛美航空103航班在苏格兰洛克比小镇上空突然爆炸,机上259人和地面11人共270人瞬间丧生。 这起震惊全球的空难,迅速被定性为一起精心策划的恐怖袭击。美英两国调查后,矛头直指利比亚情报部门。 两名利比亚特工被点名为主谋,卡扎菲政府被要求立即交人,但利比亚拒不配合。 这场由一场爆炸引发的外交风暴,很快蔓延至联合国总部。1992年,英美法三国联手,将制裁利比亚的草案推上安理会桌面。 决议编号748,内容很直接禁止利比亚航班飞出国门,武器也不许卖,还要降级外交关系,逼迫卡扎菲交人。然而就在这份决议投票前,中国的态度引发了外界高度关注。 当时的中国常驻联合国代表李道豫在闭门磋商中话说得很实在。他反复强调,搞制裁不能凭几份调查报告就定人家的罪,证据要扎实,程序得合法。 尤其是这种涉及主权国家的制裁,哪能说动就动?中国明确表示,如果西方三国继续强推,自己不排除动用否决权。 面对中方的强硬表态,西方最终收了几分力,把原本更严厉的条款做了删减。 可就算如此,中国在正式投票时仍选择弃权,并在会后做了解释性发言,表明对制裁方式和依据仍持保留态度。 这张弃权票,在中国看来是平衡立场、表达原则的一种方式,但在的黎波里,卡扎菲却显得极度不满。 据新华社当年报道,联合国决议通过后不久,时任中国驻利比亚大使王厚立在一次与利方高官的会见中,被对方当面质问:“中国这是屈服于美国了吗?” 这话说得不客气,大使当即回应:“中国的投票是根据自身判断,出于独立自主的外交原则。我们没有投赞成票,就是不认同用制裁解决问题。” 卡扎菲的不满,其实也可以理解。他一向自视为“反美先锋”,从1969年政变上台以来,一直走的是反西方路线。 1986年,美国总统里根下令空袭利比亚,炸死了卡扎菲的养女。从那以后,利美关系就彻底破裂。 卡扎菲一直将自己塑造成“被帝国主义围攻”的形象。可没想到,在自己最需要朋友的时候,中国没站到他那边。 其实,中利关系本身并不简单。表面上看,卡扎菲一度对中方示好,1982年还专门访华。 但那次访问并不顺利,卡扎菲在人民大会堂的表现被认为过于傲慢,还曾提出想从中国购买核武器,被中方当场拒绝。 此后,利比亚在台湾问题上也表现得模糊不清。2006年中非合作论坛召开时,利方只派了一个低级别代表,与其“反美盟友”的身份并不匹配。 中方的外交原则一直很清楚。参与国际事务,讲的是立场、讲的是法理。 1988年的洛克比爆炸案,中国当然痛惜遇难者,但也坚持不能在证据不充分的前提下仓促定罪,更不能搞“集团性惩罚”。 这也是为什么在安理会制裁利比亚的投票中,中国没有投反对票,也没有投赞成票,而是选择了弃权,既对制裁本身表示保留,也避免直接与西方对抗。 制裁之后,利比亚的日子确实不好过。飞机不能飞,武器买不到,外交场合常被冷落,经济也遭受重创。 1999年,卡扎菲终于让步,同意交出涉案两名特工。联合国随后暂停制裁。到2003年,利比亚同意支付27亿美元赔偿金,才算是勉强换回了国际社会的“重新接纳”。 这场博弈的结局,让人看清了多边外交的现实。利比亚最后还是低头了,制裁暂时解除,但卡扎菲对国际社会的信任彻底崩塌。 2011年,“阿拉伯之春”风暴席卷中东,利比亚政局骤变。卡扎菲政权被推翻,他本人在家乡苏尔特被武装分子击毙。 那一年,联合国安理会讨论是否设立利比亚禁飞区,中国再次投了弃权票。 从洛克比空难,到卡扎菲离世,这段历史跨度二十多年,但中国的立场始终如一:不轻易干涉别国内政,不鼓励动用制裁手段,更不愿看到强权决定规则。 在联合国,中国始终强调尊重国家主权、强调程序正义,一票弃权,既不是逃避,也不是软弱,而是一种理性表达。 信息来源: 《洛克比空难案没有完》——光明网