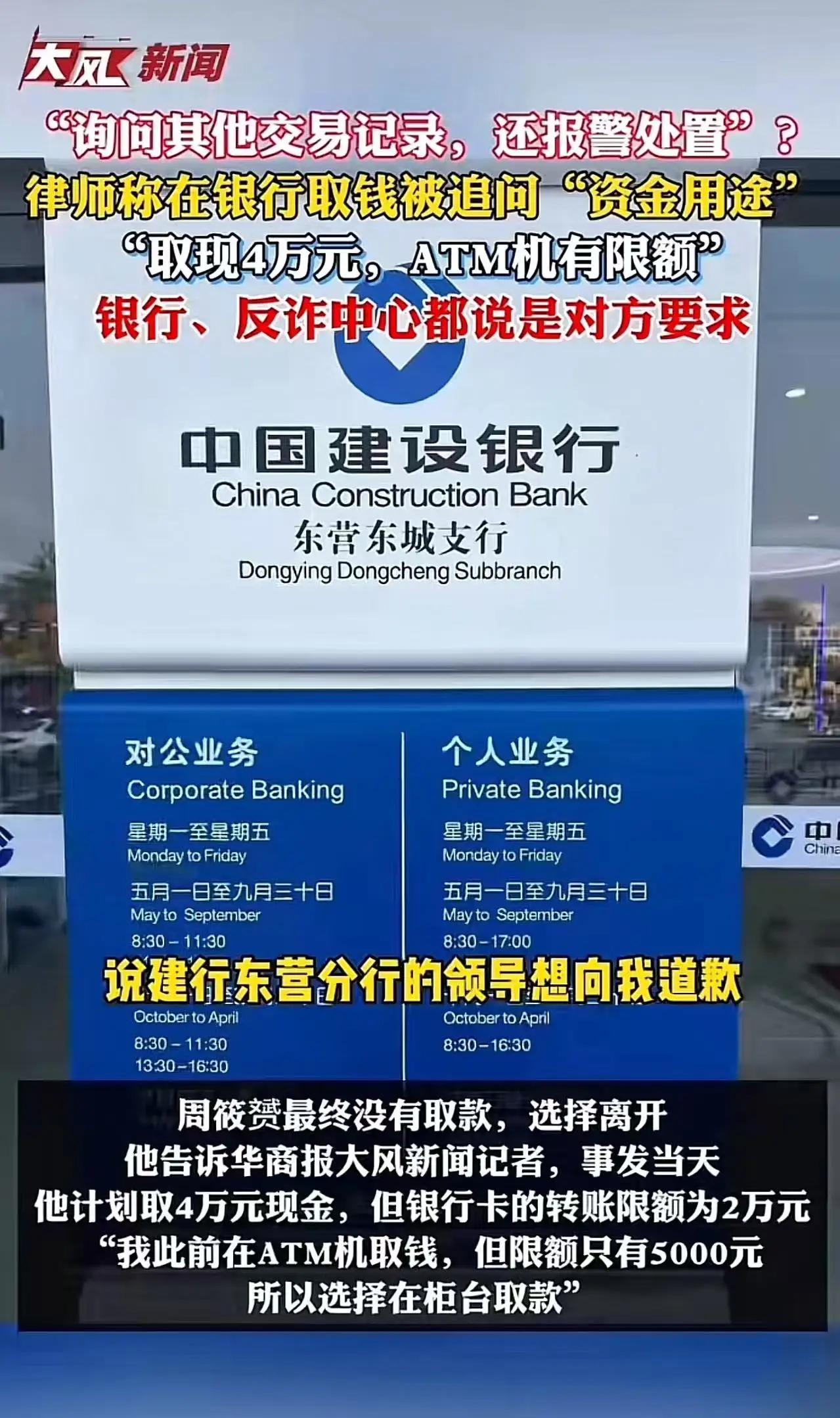

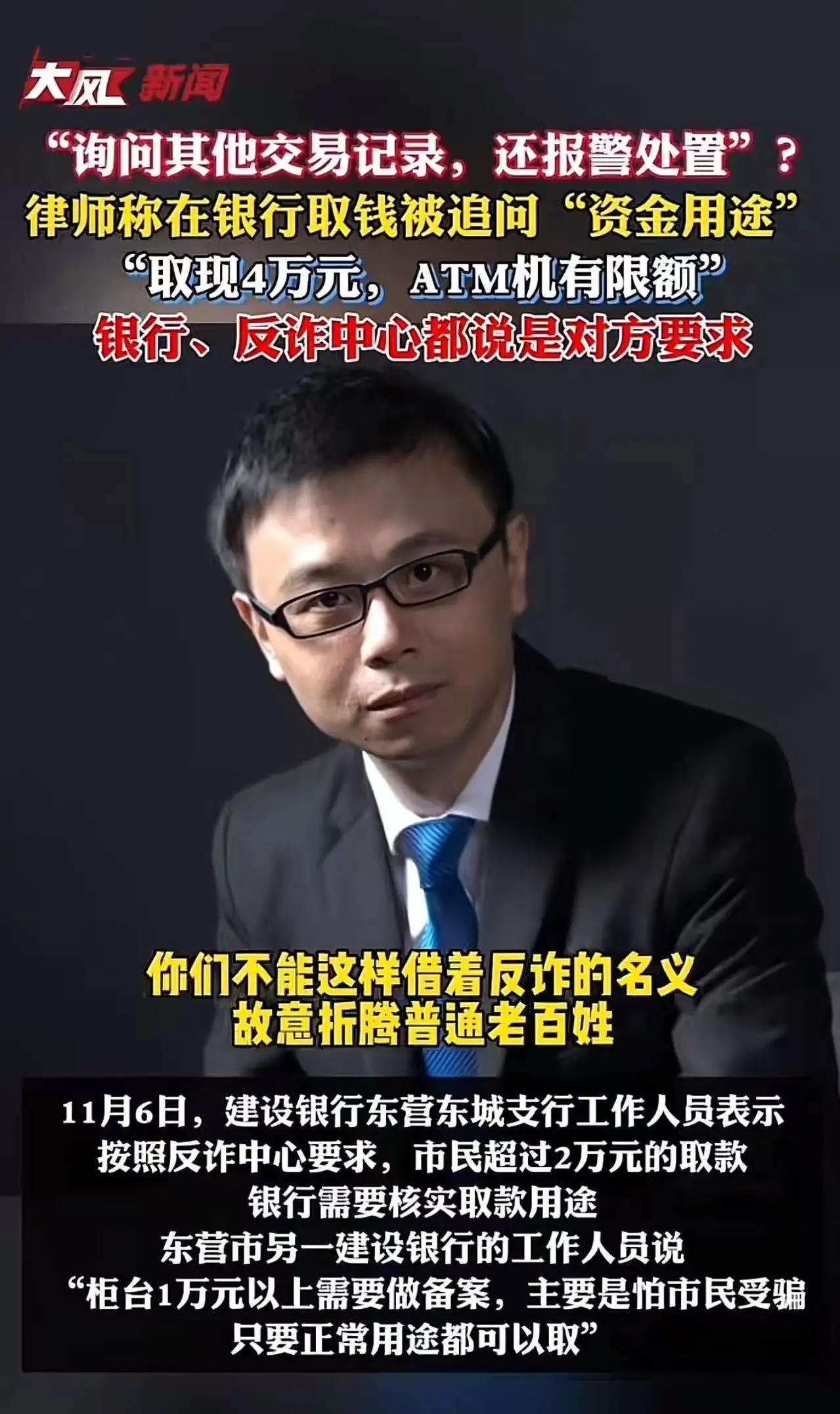

银行这次碰到硬茬了!山东东营,一位律师去银行取了4万现金,本以为只是一次普通的取款,却没想到迎来了一场“隐私之战”。银行职员追问“资金用途”,律师一听,心里顿时火了——这是侵犯个人隐私的底线!他坚决拒绝,认为自己有权保持资金的私密性,可银行却一边坚持“核实用途”,一边竟然报警处理。 这件事一经曝光,立刻引发了社会的热议。有人说,银行这是“越界”了,个人隐私难道就可以被随意盘问吗?有人则认为,银行有责任防范洗钱、恐怖融资,问一问也无可厚非。可是,问题的核心不在于“是否合理”,而在于“尊重个人权益”的底线在哪里?当隐私变成了“可问可不问”的对象,谁还能放心地把钱交给银行? 更令人唏嘘的是,律师的维权行动引发了银行的“低头道歉”。银行方面表示“尊重客户隐私”,承诺加强培训,避免类似事件再次发生。这一幕,仿佛让人看到了一场“权益与责任”的较量:银行的职责是守护客户的财产安全,但同时也应尊重他们的隐私权利。只有在“尊重”与“监管”之间找到平衡点,才能让这份信任不被轻易破坏。 这起事件折射出我们社会的一个深层次问题:在这个信息爆炸、监管日益严格的时代,个人隐私的边界在哪里?银行、企业、甚至政府机构,是否都在“合理范围”内行使“知情权”?而我们普通人,又该如何在“保护隐私”和“防范风险”之间找到平衡?这不仅仅是律师的“维权战”,更是每一个人的“隐私守护战”。 当我们站在这个事件的背后,会发现一个更为深刻的道理:尊重每个人的隐私,是现代社会的底线,也是文明进步的标志。我们不能让“安全”变成“监控”,也不能让“隐私”变成“被问责的对象”。只有每个个体都拥有自主选择的权利,社会才能真正走向公平与正义。 这场“银行取款风波”,或许只是一个缩影,但它提醒我们,每一次隐私的被侵犯,都是对个人尊严的挑战。我们期待,未来的银行、企业,能在守护财产的同时,更加尊重每个人的“私密空间”。毕竟,只有在尊重中,信任才会长久;只有在平衡中,社会才能更加和谐。取钱问用途