光明正大资敌?中国一企业去年帮印度建全球最大炼钢炉,每年能产400万吨的铁水,要知道,连我们国内都还没有,结果呢,印度转头都背刺,竟向中国钢铁加25%的税!

这家帮印度圆梦的中国企业正是中冶赛迪,打造的是印度塔塔Kalinganagar钢厂2号高炉,5873立方米的有效炉容创下全球纪录,年产能实际达到437.5万吨铁水。

整套项目从设计、设备供应到施工建设,全程由中国团队主导,用的都是咱们自主研发的尖端技术,这个项目还经过了国资委的官方公示,是公开透明的国际经贸合作。

当时中国工程团队克服了语言障碍、技术标准差异等多重困难,才让这座超级高炉在2024年9月成功点火投产,印度一下子拥有了全球顶尖的炼钢产能,本该是双赢的美事,没料到短短半年就变了天。

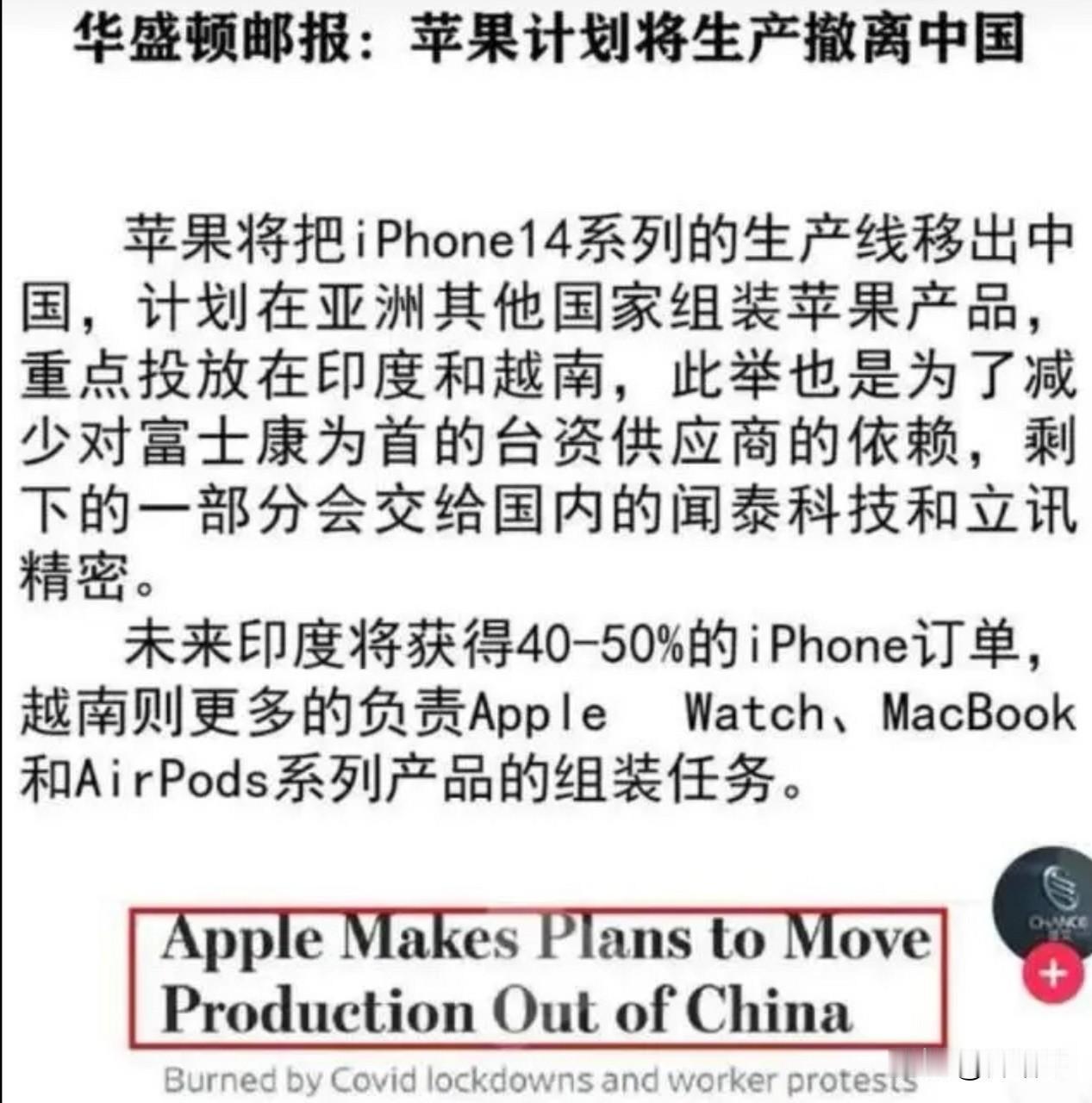

2025年2月,印度财政部直接发布公告,对中国进口钢铁加征12%的临时关税,还明说后续要加码到25%,有效期可能长达两年。

而这项政策针对的平板轧材,占中国对印钢材出口的63.5%,等于直接卡住了中国钢铁企业的对印出口通道。

印度这么做可不是临时起意,看看它的产业现状就懂了,作为全球第二大粗钢生产国,2022年产能已经达到1.57亿吨,但高端炼钢技术一直依赖进口,中国输出的高炉技术正好补上了它的短板。

可印度一边靠着中国技术实现产能跃升,一边又以“保护本土市场”为借口加征关税,这种操作已经不是第一次了。

之前中国保变电气带着特高压核心技术进入印度,投入超12亿元建工厂,手把手培训了200多名印度工程师,连绝缘油检测、线圈绕制这些核心工艺都倾囊相授。

结果印度政策一变,要求90%政府订单必须本土企业中标,还强制索要核心图纸,最后保变电气只能以1.37亿元贱卖90%股权,累计亏损超12亿元。

小米、OPPO等企业也没能幸免,要么被高额罚款,要么被强制转让股权,印度这套“优惠政策引诱投资→技术落地后政策变脸→合规审查强制收割”的套路已经相当成熟。

很多人疑惑,咱们为什么要把这么先进的技术输出给印度,连国内都还没普及。

其实中企出海本质是想拓展国际市场,通过技术合作获得合理收益,毕竟全球经济一体化背景下,正常的经贸往来本无可厚非。

但问题在于,合作得看对象,印度的操作完全突破了商业诚信的底线,一边享受着中国技术带来的产能红利,一边用贸易保护主义的手段打压中国企业,这种吃里扒外的行为实在让人不齿。

技术是国之重器,不是用来喂养白眼狼的,适当的技术输出可以,但必须守住底线,核心工艺和关键技术不能轻易外传,更要做好风险评估,不能因为眼前的利益就忽视了潜在的隐患。

之前盾构机技术输出后,印度转头就用在边境建设上,现在炼钢技术输出又遭背刺,这些血的教训都在提醒我们,国际合作从来不是单方面的善意付出,没有足够的风险防控,再大的合作也可能变成别人收割我们的工具。

印度加征关税的背后,还有跟风国际保护主义的影子,看到美国对全球钢铁加征25%关税,就跟着有样学样,以为这样能保护本土产业。

可事实是,印度连续两年成为钢铁净进口国,自身产能过剩的问题根本不是加征关税能解决的,反而会因为失去中国的优质钢铁供应,推高本土制造业成本,最终得不偿失。

中国企业也该从这些遭遇中清醒过来,“技术换市场”的老路在某些国家已经走不通了,与其冒着技术流失和资产损失的风险去迎合不可靠的合作伙伴,不如把更多精力放在国内技术升级和靠谱的国际市场上。

真正的合作应该是相互尊重、互利共赢,而不是单方面的索取和背叛。

技术可以输出,但信任不能廉价,合作可以开展,但底线不能突破。

国际市场从来不是温情脉脉的乌托邦,而是充满博弈的竞技场,只有守住核心技术、做好风险防控,才能在合作中掌握主动权。

大家觉得面对这种“教会徒弟饿死师傅”的合作对象,中国企业该彻底停止合作,还是该制定更严格的规则继续尝试?