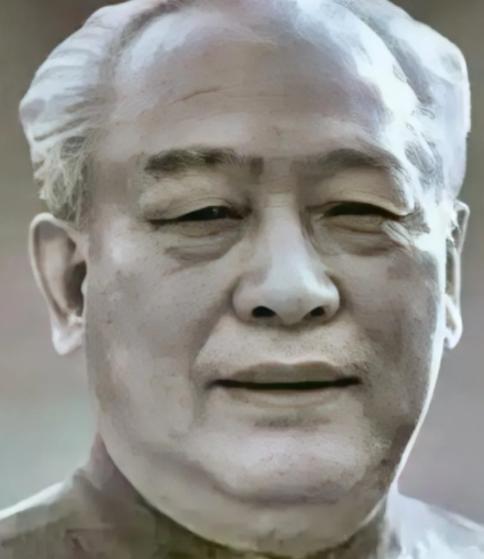

1983年,时任总政主任余秋里中将回乡探亲,弟弟却不愿相见,村长亲自去请也不行,余财发生气地说道:“他当了大官,从不想帮我们兄弟姊妹,还拿我当弟弟吗?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 江西吉安的田野间,曾经住着一个叫余秋里的少年,这个名字在后来成为共和国历史中的一笔浓墨重彩,但在最初的那些年里,余秋里的生活与村中千百个农家子弟并无二致,家庭微薄的收入,只能勉强维持温饱,余秋里七岁时曾到私塾读书,家中拮据让他早早辍学,肩头担起农活和家计,童年时代的苦难并未磨灭余秋里对生活的热情与思考,相反,贫困的磨砺激发了他对命运的抗争欲望,也孕育了他日后坚韧不拔的品格。 在吉安的土地上,农运风起云涌,余秋里怀着一腔热血,毅然投身农民武装队伍,赤卫队的岁月里,那些日日夜夜的训练和防守,让余秋里迅速成长,之后,他加入中国共产党,成为队伍中的重要骨干,在担任基层职务期间,无数次的奔波和组织协调,使余秋里对群众和革命事业有了更深的体会,面对复杂形势和艰巨任务,余秋里展现出超出同龄人的果敢和机智。 军事生涯的开端并不平坦,红军时期,余秋里曾被选送到红军大学深造,学习结束后,余秋里开始带兵作战,指挥能力逐渐显现,湘赣苏区反围剿的烽火中,余秋里沉着应对各种突变,逐步积累起丰富的战场经验,长征途中,贵州威宁的一场激战让余秋里左臂重伤,因医疗条件有限,经过长期忍耐和辗转,终不得不接受截肢,痛苦的手术没有让余秋里停下脚步,失去左臂的年轻指挥员继续带队翻越高山草地,咬紧牙关完成了长征的壮举,无论环境多么恶劣,他总是选择坚持到底,任凭风雪严寒也绝不放弃岗位。 抗日战争爆发后,余秋里投身敌后战场,带领游击队开展活动,队伍从数百人迅速壮大到数千人,参加一系列重要战役,他用实际行动证明,即使身有残疾,也能带领队伍取得胜利,百团大战和根据地的建立,为抗战胜利奠定了基础,余秋里在群众发动和生产自给方面也有突出表现,带领官兵学习技术,提高自给能力,巩固了根据地的后方保障。 解放战争时期,余秋里在西北战场屡建奇功,参与保卫延安、收复失地等关键战役,多次指挥整军运动,提升了部队战斗力,无论是战略部署还是前线冲锋,余秋里都能做到冷静果断,随着战争进展,余秋里率部挺进青海等地,为新中国的建立和边疆的稳定作出重要贡献,新中国成立后,余秋里被调往西南,承担起新岗位的重任,继续在国家建设中发挥作用。 新中国成立之初,国家石油资源匮乏,经济建设面临巨大挑战,余秋里临危受命,担任石油工业部部长,带领队伍深入荒原,投身石油勘探开发,大庆油田的开发过程中,余秋里亲自驻扎在井场,与工人们同甘共苦,面对技术难题和恶劣环境,他鼓励大家“有条件要上,没有条件创造条件也要上”,大庆油田的成功开发,不仅改变了国家“贫油”的局面,也推动了国民经济的快速发展,余秋里以实干精神和无畏风采,书写了共和国工业史上的重要篇章。 尽管身居高位,余秋里始终保持清廉自律,对家庭成员要求尤为严格,亲弟弟余财发和余秋发多次希望借助余秋里的影响力改善生活,但余秋里始终坚持原则,拒绝为家人谋取私利,他认为,革命干部应公私分明,任何特权思想都会损害党和人民的利益,无论亲朋如何劝说,余秋里都选择以身作则,坚持一切按政策和程序办理,他的家风影响深远,侄子侄女们参军、考学,全靠自身努力,从未借用过余秋里的名头。 1983年,余秋里回到阔别多年的家乡吉安,乡亲们纷纷前来问候,期盼这位老乡能为村里带来些改变,余秋里的归来让村庄沸腾,但亲弟弟余财发却心存芥蒂,因未能得到照顾而感到委屈,村干部多次调解后,家人间的矛盾逐渐化解,余秋里耐心解释,自己身为国家干部,必须一视同仁,不能因私情而违背原则,最终,家人和村民明白了余秋里的苦心,理解了他一贯坚持的作风,认为这样的干部才值得信赖和尊敬。 晚年时期,余秋里依然保持着简朴的生活习惯,经常深入企业和革命老区,关注国家发展与群众生活,即使退休后,余秋里依旧关心工业建设和国防事业的发展,离世时,余秋里没有留下任何财产,家中一切如常,清正家风成为后人敬仰的楷模,余秋里的去世,乡亲们自发纪念,社会各界也纷纷缅怀,他的精神与事迹被整理成文,成为激励后辈的宝贵财富。 信息来源:中国经济网——独臂将军余秋里