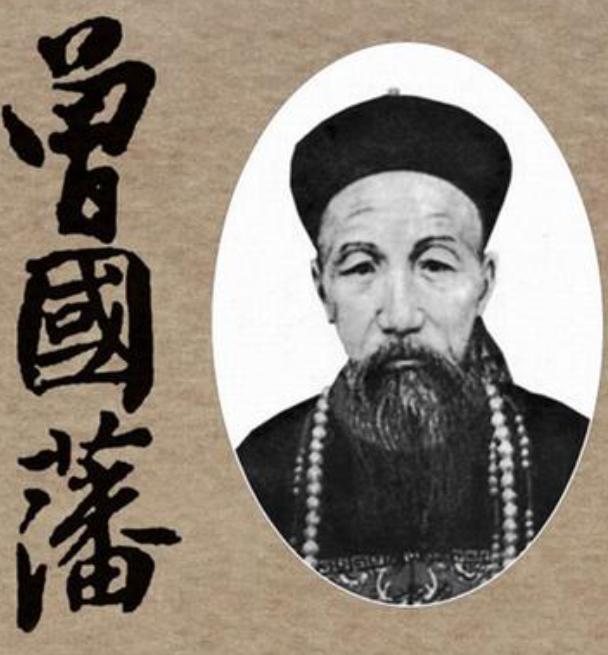

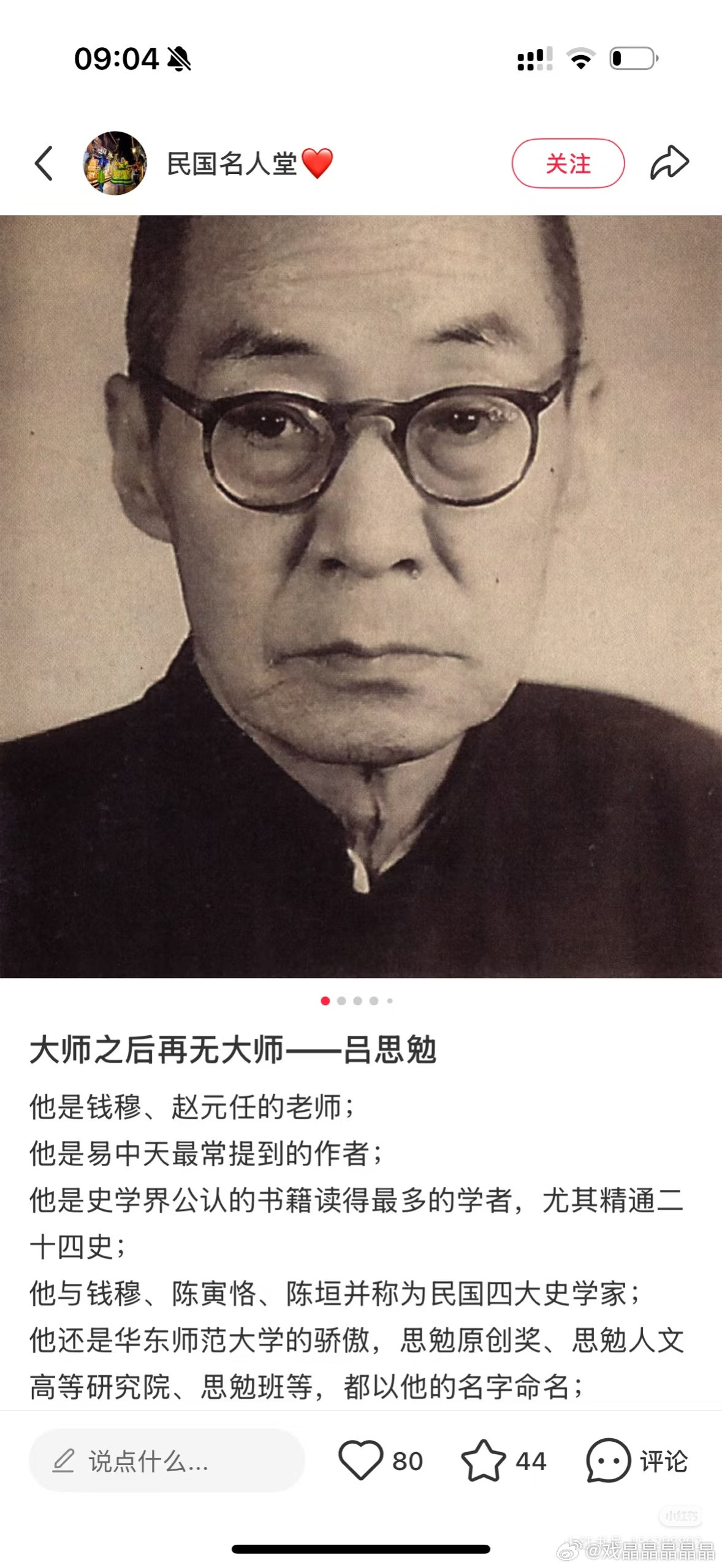

晚清醇亲王府,有一天,王府上演“铡美案”,演到最后一场,陈世美被包龙图的铡刀压得鲜血淋漓,年幼的载洵吓得坐地大哭,醇亲王奕譞声色俱厉地当众喝道:“太不像话!想我二十一岁时就亲手拿过肃顺,像你这样,将来还能担当得起国家大事吗?”奕譞是道光第七子,光绪亲爹,溥仪祖父,别看他这一支出了两个皇帝,但是奕譞发迹全靠慈禧提拔,而协助慈禧发动辛酉政变,二十一岁时在北京密云捉拿顾命八大臣之首肃顺,正是他发迹的起点。奕譞在道光朝,不如老六后来的恭亲王奕䜣受器重,咸丰在位十一年,也不待见他,除了登基时封了他一个醇郡王,再没有其他的恩典。谁曾想,在咸丰死后那半年间,也就是慈禧太后的尊号刚刚出现的那几个月,奕譞竟接二连三地得到了一大堆头衔:正黄旗汉军都统、正黄旗领侍卫内大臣、御前大臣、后扈大臣、管理善扑事务、署理奉宸苑事务、管理正黄旗新旧营房事务、管理火枪营事务、管理神机营事务······同治十一年,晋封亲王。慈禧之所以看重奕譞,除了他在辛酉政变时立了大功,还有其他原因:一来,奕譞的福晋是慈禧亲妹妹,他们关系近,这也是慈禧先选他儿子,后又选他孙子当皇帝的一个重要原因;二来,辛酉政变之后,大清的权力格局是两宫太后和亲王共治天下。时人有谓:“两宫垂帘听政,则军机必以亲王领班,下以数大臣辅之,所谓军机王大臣是也。凡事由亲王作主,商之大臣而定。每日上班,必由领班之亲王开口请旨。所请何旨?即未上班时所商定者。虽偶有更动,亦罕矣。”由此可见,主政的亲王权力实际上非常之大,辛酉政变能成功,很大程度上是因为恭亲王的联手,那时,恭亲王在京城势力很大,又得洋人支持,“鬼子六”的名号不是白给的,所以,慈禧上台之后,必须与他分享权力,但是对恭亲王奕䜣,慈禧一直是留有后手的,这个后手就是醇亲王奕譞。自晚清以来,谈论恭醇二王,历来是捧恭踩醇,总是说恭亲王雄才大略,而醇亲王才具平庸。其实这种评价是不客观的,恭亲王在前期确实有雄才大略的架势,但是在慈禧的压制之下,中后期他就失去了神采,变得相当的碌碌无为;反观醇亲王,前期他给人平庸昏沉之感,其实是韬光养晦之道,等到取代恭亲王开始主政,他的格局、眼光、能力,甚至在前期的恭亲王之上。只是因为他的儿子当了皇帝,他不便高调罢了。说到醇亲王取代恭亲王,有人说,这里面有醇王背刺恭王的成分。如果以宫廷阴谋论的视角看,当然可以这么讲;但是另有一个事实也是不能忽略的,那时候,恭亲王已经朽坏了,把他换下去已成了朝堂共识。有段记载是这么说的:光绪十年三月,面对清军在越南北圻丧师失地的险恶形势,恭亲王在见起时却大谈当年十月为慈禧祝寿进献的事,极其琐屑不得体。慈禧见他这个样子,并不领情,当场怼他,“谓本不可进献,何用请旨?且边事如此,尚顾此耶?”恭亲王听了,仍喋喋不休,竟然跪至六刻,几不能起。一同见起的翁同龢实在看不下去,当场越次发言,劝恭亲王“勿再琐屑”。事后,翁同龢更在日记中叹息:“天潢贵胄,亲藩重臣,识量如此!”所以说,中后期的恭亲王被严重高估了,那时候,他已没有任事的勇气。有一点很能说明问题,中后期的恭亲王对李鸿章、左宗棠这些中兴之臣,都是假支持,但凡涉及到具有划时代意义的洋务实业,他都是推诿、糊弄,最后弄得不了了之。许多人可能不知道,当时朝中最为支持左宗棠的就是醇亲王,两人英雄惜英雄,还留下了一张珍贵的老照片。仅此一点,就能看出醇亲王的魄力与才识。大家之所以骂醇亲王,主要是因为这么一个污点,说他为了拍慈禧的马屁,挪用海军军费给慈禧修颐和园,最终导致北洋海军在甲午海战中全军覆没。这个事情,其实争议很大。有一种观点认为,晚清的海军军费作为正款之一,其收支数额基本固定,是不能挪用的;换言之,海署的闲款极其有限,即便有挪动的现象,也不影响大局,所谓醇王挪用海军军费修颐和园,实际上是他向各地督抚募集了一笔款子,只不过为迎合慈禧害怕舆论指责的心理,而用了海军的名义而已。甲午海战,北洋海军全军覆没,根本原因在体制以及战前国防战略的失误。溥仪在讲到他祖父的时候,为了迎合意识形态,虽然也说醇亲王挪用了海军军费,但是对于祖父的操守以及居官为人的智慧,他还是高度赞赏的。简而言之,醇亲王不是贪官,并具有大智慧。晚清主政的亲王,少有不贪的,不说后来的庆亲王,就是恭亲王,关于他贪墨的传闻也不少,但是醇亲王却很干净。时任吏部主事何刚德曾记过一个事,很能说明醇亲王的廉洁。他说,醇亲王死后,原来的醇亲王府要改为醇贤王庙,何刚德被派去查看工程,进到王府,他看到王府两廊,晒满了自制的煤球。煤球,都是穷老百姓用的,富贵人家都用上等煤块,见此情景,何刚德大为感慨,没想到!没想到!说到醇亲王的智慧,他给后世子孙留下了这样一条家训:“财也大,产也大,后来子孙祸也大;若问此理是若何?子孙钱多胆也大,天样大事都不怕,不丧身家不肯罢。”