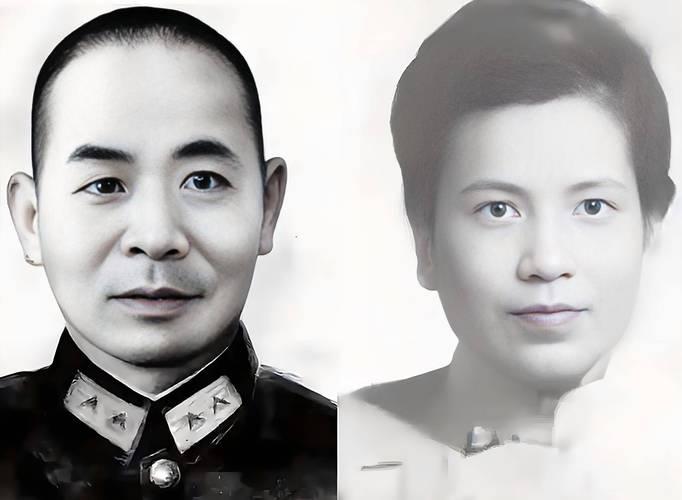

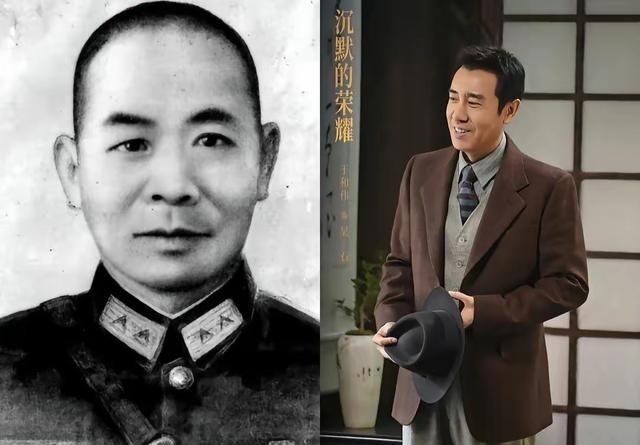

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的“密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 吴石是国民党海军少将,表面上是蒋介石信任的高级将领,实际上却是新中国派驻台湾的“密使一号”。 从1948年开始,他就开始向中共中央提供极其重要的军事情报,其中不乏涉及海军部署、高层动向的核心内容。 他不是一个普通的线人,而是主动承担隐蔽战线任务的高级潜伏者。做这个工作,必须知道自己在干什么,也必须知道这条路的尽头可能是刑场。他知道,但仍然选择走下去。 1949年,吴石赴台前,做了一个很不寻常的决定。他没有带上所有的子女,只带了年纪最小的两个,而把已经成年的长子吴韶成和长女吴兰成留在大陆。 这不是普通的家庭分离,而是一次有预谋的战略布置。他清楚,他去台湾是去“赴险”,而不是去“避难”。 留下年长的子女,是保留火种,是为家族留下一线生机。也正因如此,吴韶成后来的人生才有了继续展开的可能。 然而命运从来不会因为你有备而来就手下留情。1950年,吴石因工作暴露被捕入狱,在狱中遭受酷刑,一只眼睛被打瞎,最终在台北马场町刑场从容就义。 很多人认识吴石,是通过电视剧或者纪念馆,但很少有人知道,他的长子吴韶成,在河南干了一辈子冶金工作,直到退休,身边同事才知道他是烈士之子。 这个信息,不是他刻意隐瞒,而是从未大声说过。他不是不以父亲为傲,而是不想让父亲的光环成为自己的通行证。 他大学毕业后,被分配到河南,一头扎进工业建设的大潮里,从经济员做起,一步一个脚印干到正厅级,履历干干净净,没有任何“烈士子弟”的加持。他不是不可以去争取点“照顾”,他只是不愿意。 他的人生里,有整整二十年是被“按暂停”的。因为父亲的身份属于高度保密范畴,档案里一片空白,很多关键节点,他都被“暂缓”处理。 但他从没去“闹”,也没托人“打听”,他就像一块石头,埋在地底,没人知道它的成分,它也不主动发光。 直到1972年,他才向组织反映父亲的历史问题。这不是突然想起来,而是时机成熟了,他觉得可以说了。 1973年,吴石被正式追认为烈士,那一年,吴韶成将650元抚恤金全部上交,说是“替父亲交的一笔党费”。这句话说得轻,却很重。 吴韶成身上有种老一代知识分子的气质,不张扬,但倔得厉害。他对工作极其认真,对自己极其苛刻。 他不是那种“靠背景”混日子的人,他是真正在用自己的方式延续父亲的信仰。他搞经济工作,不是为了挣钱,而是为了搞清楚资源怎么用、数据怎么跑、项目怎么上。 他干的那些事,没什么“戏剧性”,但国家就是靠这些“无戏剧”的岗位稳住的。吴石是雷霆万钧的壮烈,吴韶成是涓涓细流的坚守。两种节奏,两种方式,但本质是一致的。 这种“沉得住气”的特质,在吴家的其他人身上也有迹可循。吴兰成,吴韶成的姐姐,医学院毕业后被分配到牙克石林区,干了二十多年基层医疗。 你说她是不是被埋没了?从某种意义上是的,但她从不抱怨。后来调回北京,成了中医研究员,享受国务院津贴。她做的研究和基层经验有关,是从雪地里走出来的理论,不是纸上谈兵。 而在台湾的次女吴学成,父亲牺牲后,她十几岁就开始摆摊缝衣服,养活弟弟。这不是电影,是现实,是每天凌晨起床、黄昏收摊的那种苦。 她没怨天尤人,也没写回忆录,只是把弟弟送上大学,送出国,送到一个更自由的世界。 吴健成,也就是吴石的小儿子,后来考上台湾大学,再赴美留学,拿了化学硕士,定居美国。 他踏实地过完了自己的人生,没打着“烈士之孙”的旗号,也没在家国之间做任何资本化的选择。他不是不认同父亲的选择,而是以自己的方式回应了那段历史。 吴家这一代人,没有一个人走上了“讲述者”的道路,他们都选择了“沉默者”的角色。但这种沉默不是缺席,而是一种极深的参与。他们没有在聚光灯下喊口号,而是在生活的缝隙里,一点点把信仰落到地上。 一个父亲走进刀山火海,一个儿子走进工厂车间,两个方向,看似相背,实则同路。他们都没有让“烈士之子”这四个字变成标签,而是让它成为一种内化的力量。 这种力量不靠喧嚣来证明,只靠时间来沉淀。吴韶成这一辈子,就像是把一口气闷在心里,直到最后一刻才轻轻吐出来。 吴石的后人确实有点意思。他们不靠祖辈的光环,不卖惨,不立人设,也不争高下。他们只是悄悄地、用力地,活成了父亲最希望他们成为的样子。 对此,你有什么看法呢???请在评论区留言!!! 素材来源:吴石烈士户籍卡,找到了! 2025-11-07 21:59·光明网