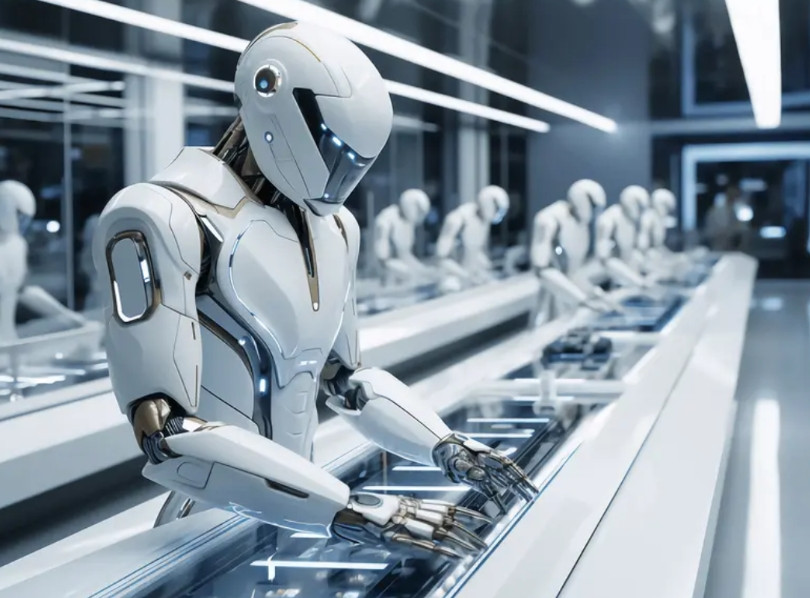

我比较认同段永平“机器人不一定非得是人形”的观点,形态服务于功能,而非相反。机器人的价值在于解决问题,而非复刻人类形态,过度执着于人形设计,反而可能陷入技术冗余与成本高企的困境。正如段永平所疑惑,炒菜机器人无需长得像保姆,工业分拣、灾区救援等场景更无需机器人拥有双足双手。现实中,轮式扫地机器人以高效清洁占据家庭市场,机械臂以毫米级精度支撑工业生产,无人机突破地形限制完成巡检救援,这些非人形机器人凭借结构简单、成本可控、适配性强的优势,已在各领域实现规模化落地。反观人形机器人,至今仍面临稳定性差、能耗高、商业化艰难的瓶颈,其复杂结构更多时候成为功能实现的负担而非助力。机器人的进化不该被“人形”框架束缚,如同自然界生物形态因生存需求而多元,机器人也应循着“功能定义形态”的路径发展。无论是多臂机械装置,还是履带式移动平台,只要能高效完成任务,就是有价值的机器人形态。段永平的观点,恰是对技术功利性的清醒回归,也指引着机器人产业应聚焦实用价值,在形态多元化中寻找更务实的发展方向。

相继亮相的两个人形机器人🤖华为夸父机器人:身高1.66-1.7米,体重45-5

【41评论】【23点赞】