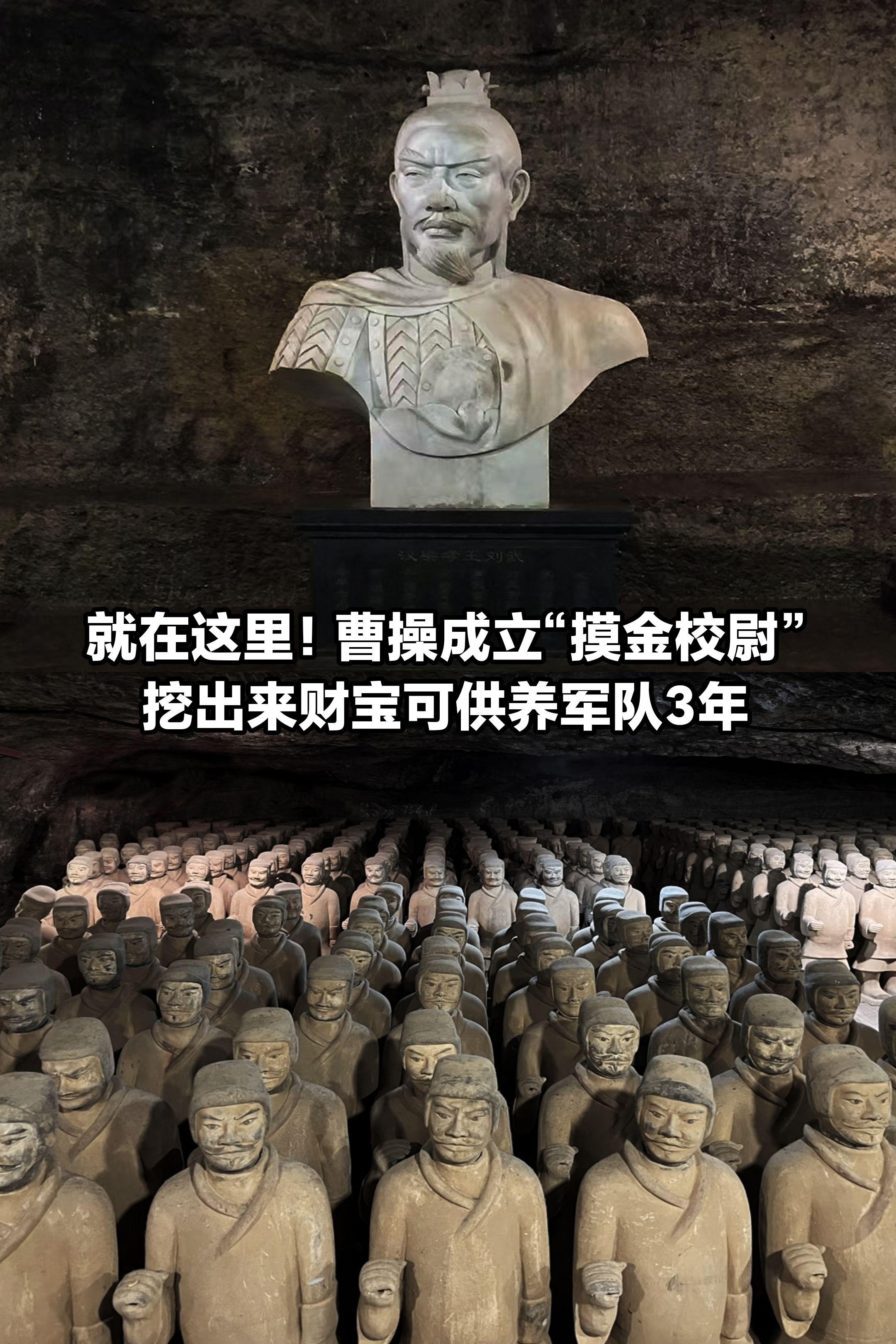

曹操的家庭背景给他创造了一个绿色通道,那就是他们家世代高官,虽说不是“科班”出身的,被人瞧不起,但高低也是官员后代,这就导致曹操从小就跟东汉的一帮官二代混在一起。[给你小心心] 在东汉末年那个极其看重家世门第的时代,曹操的出身仿佛一个精心设计的谜题。 他既站在权力金字塔的顶端,又背负着难以启齿的家族秘密。 曹操的祖父曹腾是宫廷中的传奇人物,作为侍奉过四位皇帝的大宦官,他不仅官至中常侍大长秋,更获封费亭侯,在深宫之中织就了一张庞大的关系网。 这层关系让曹操的父亲曹嵩顺利步入仕途,最终登上太尉之位,位列三公。 这样的家庭背景,让曹操自幼便得以出入洛阳最顶级的权贵圈子。 他与袁绍、张邈等世家子弟交游,这些青年时期的友谊,后来都转化为他政治生涯中最初的人脉资源。 然而,这条看似平坦的仕途,其实暗藏着难以逾越的障碍。 当时的社会,士族与宦官的界限分明如昼夜,尽管曹家权势显赫,却始终被传统士族视为“浊流”,那些自诩清高的名门望族,在背后轻蔑地称曹操为“阉竖之后”。 这个标签如同烙印,伴随了他的一生。 二十岁的曹操以孝廉入仕,起步便是洛阳北部尉,负责京城的治安,上任伊始,他就以五色棒处死了违禁的宦官蹇硕的叔父,这一举动震惊朝野。 没有家族势力的支撑,如此雷厉风行的作风几乎不可能实现。 曹操早年的仕途可谓一帆风顺,从骑都尉到济南相,每一步都走得稳健有力。 与同时期白手起家的刘备相比,他的起点确实高出不少,这些经历不仅磨砺了他的政治才能,更让他深刻认识到权力运作的规则。 当董卓祸乱朝纲时,曹操能迅速集结五千兵马参与讨董,正是得益于他早年积累的人脉与财富。 在关东诸侯组成的讨董联盟中,他被推举为副盟主,这也与他同袁绍的旧交密不可分。 然而,这条由家族铺就的捷径,终究有其代价,曹操的宦官背景始终是横亘在他与士族之间的隐形屏障。 即便后来他挟天子以令诸侯,那些世家大族依然在心底轻视他的出身,这种微妙的态度,直接影响了他的政治决策。 官渡之战前夕,曹操与袁绍的关系变化最能体现这种矛盾。 曾经的挚友最终兵戎相见,许攸的背叛、张邈的猜忌,这些早年结交的伙伴,最终都成了他政治道路上的变数。 这些关系的破裂,既源于权力争夺,也暗含着门第观念的阴影。 正是这种特殊的处境,塑造了曹操独特的政治智慧,他深知自己永远无法得到士族的真心拥戴,于是另辟蹊径,推行“唯才是举”的用人政策。 这道政令打破了沿袭数百年的门第观念,让寒门子弟得以跻身仕途。 在治国方略上,他倡导“名法之治”,以严刑峻法整顿吏治,这些举措不仅针对时弊,更体现了他对虚伪门第观念的反抗。 那个被士族轻视的“阉竖之后”,最终用实力改写了游戏规则。 曹操的过人之处,在于他将出身带来的矛盾转化为独特的政治优势,他既善用家族资源快速起步,又因出身卑微而更具改革魄力。 这种双重性让他既能游刃于权贵之间,又能体察社会底层的现实。 纵观曹操的一生,他的成功绝非偶然,家族背景给了他常人难以企及的起点,而个人能力则决定了他能走多远。 曹操的故事让人感慨,网友们的看法也有不同。 “曹操这出身放现在就是‘关系户+实力派’,家里有钱有势让他混进顶级圈子,但宦官背景又让他一直被主流社会看不起。” “最讽刺的是曹操和袁绍的兄弟变对手,小时候一起偷新娘,长大后官渡之战往死里打,说明再铁的交情,在权力面前都可能不堪一击。” “曹操的成功证明‘标签’可以被打破,就像今天寒门出身的人,未必输给起点高的。” “其实曹操最聪明的是把出身劣势转化成了优势,正因被士族看不起,他才敢打破门第观念,重用寒门人才,这和现在一些企业不拘一格降人才一个道理。” “不过曹操对朋友也挺狠的,许攸帮了他却被杀,张邈背叛就被灭,可见在他眼里,感情和利益得有明确界限。” 如果你是曹操,你会选择依靠家族关系安稳度日,还是像他一样冒险逆袭?来评论区聊聊你的看法! 信息来源:《三国志·魏书·武帝纪》《世说新语·假谲》《后汉书·袁绍列传》