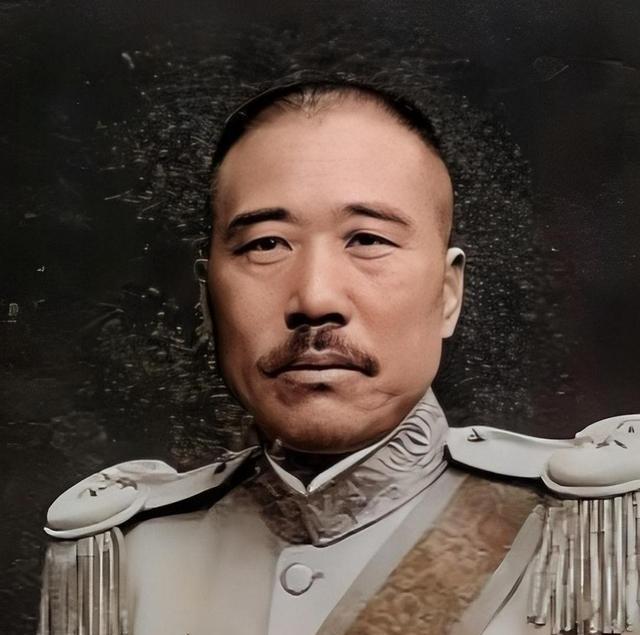

一代宗师陈寅恪,晚年最看重的学生,却是个平平无奇的小女生,不仅如此那女生毕生在学术上毫无作为,终其生不过一介中学老师而已,连“学者”都不是,这事确实让人费解,难道国中最顶尖的文史大师,眼光居然差到,会钦点一位资质平庸之人当“传人”?[给你小心心] 1955年的秋天,中山大学校园里梧桐叶正黄,历史系新生高守真抱着课本走进一间特殊的教室,这是史学大师陈寅恪的“元白诗证史”课堂。 当时谁也不会想到,这个文静的女生成为了陈寅恪三十多年教学生涯中最后一位亲自指导的学生。 那时的陈寅恪已双目失明,但授课时依然神情专注,他要求学生对元稹、白居易的每首诗都能追本溯源,从字里行间读出历史真相。 这门课难度极大,不少学生望而却步,唯独高守真不仅坚持听课,还在课后主动请教。 一次课后,高守真扶着盲杖的陈先生走出教室,顺便问起韦庄《秦妇吟》中“天街踏尽公卿骨”一句的解读。 这个问题让陈寅恪停下脚步,仔细询问她的思考过程,后来陈先生对妻子唐筼说:“这个学生不简单,她能发现别人忽略的问题。” 陈寅恪的治学理念深深影响着高守真,他常说:“搞现成的东西没有意思,人云亦云最讨厌,正因为资料少,可以逼着你去看更多的书。” 这句话成为高守真后来论文选题的关键指引。 在确定毕业论文题目时,高守真原本想选个热门人物,陈寅恪却建议她研究史料极少的“太平公主”。 陈先生认为,越是资料匮乏的课题,越能锻炼学生的研究能力,这个特殊选题需要导师亲自指导,高守真由此正式成为陈寅恪的关门弟子。 那段日子,高守真成了陈家的常客,唐筼总会准备些点心,看着丈夫和学生讨论至深夜。 有时陈寅恪口述,高守真记录;有时高守真汇报查找的资料,陈寅恪闭目倾听,不时提出新的思路。 这种密切的师生互动,在当时的校园里已属罕见。 1958年毕业前夕,陈寅恪向学校提出让高守真留校担任助教,这对视学术为生命的陈寅恪来说,是在选择自己的学术传承人。 然而这个请求被校方拒绝,理由很简单,高守真不是党员,陈寅恪的挚友后来透露,得知这个消息时,陈先生沉默良久,最终只轻轻叹了口气。 离别时,陈寅恪将亲自签名的《岭南学报》和《元白诗笺证稿》送给高守真,叮嘱她不要放弃学习。 高守真接过赠书,深深鞠躬告别,她后来回忆,那是她最后一次见到陈先生。 毕业后,高守真成为广州一所中学的历史教师,她将陈寅恪教授的治学方法融入教学,引导学生们从史料中发现历史真相。 虽然没有走上专业学术道路,但她培养了许多对历史充满兴趣的学生。 陈寅恪看中的,是高守真不随波逐流的品质和发现问题的能力,这种纯粹的学术精神,在任何时代都弥足珍贵。 今天的我们,在追求知识的过程中,或许也该思考:如何保持对学问最初的好奇,如何在繁杂信息中培养独立判断的能力。 看完这个故事真是感慨,网友们的观点也有所不同。 “高守真虽然没成名成家,但能被陈寅恪这种级别的学者认可,说明她肯定有过人之处现在很多学者头衔一大堆,真才实学反倒没多少。” “那个年代的政治环境太特殊了,就因为不是党员错失机会,现在听起来像天方夜谭。但想想陈寅恪晚年双目失明还坚持学术研究,这种精神本身就很了不起。高守真后来选择当中学老师,说不定也是用另一种方式传承先生的治学态度。” “其实中学老师怎么了?能培养出更多热爱历史的学生,未必比学术成就差,陈寅恪看中的是她对学问的纯粹,现在学术界缺的就是这种不功利的心态。” “最感动我的是陈寅恪夫妇对她的那种温暖,唐筼特意邀请她来家里做客,先生临走还赠书叮嘱,这种师生情现在真的少见。” “想想挺心酸的,如果高守真当年留下做了助手,也许陈寅恪晚年的学术成果会更丰富,但历史没有如果,至少这个故事让我们看到,真正的学者是怎么对待学问和学生的。” 如果你遇到高守真这样的学生,在当下环境,纯粹的学术精神到底该如何传承?欢迎在评论区分享你的看法! 信息来源:(校史人物 | 高守真与陈寅恪的师生缘——深圳澄中)