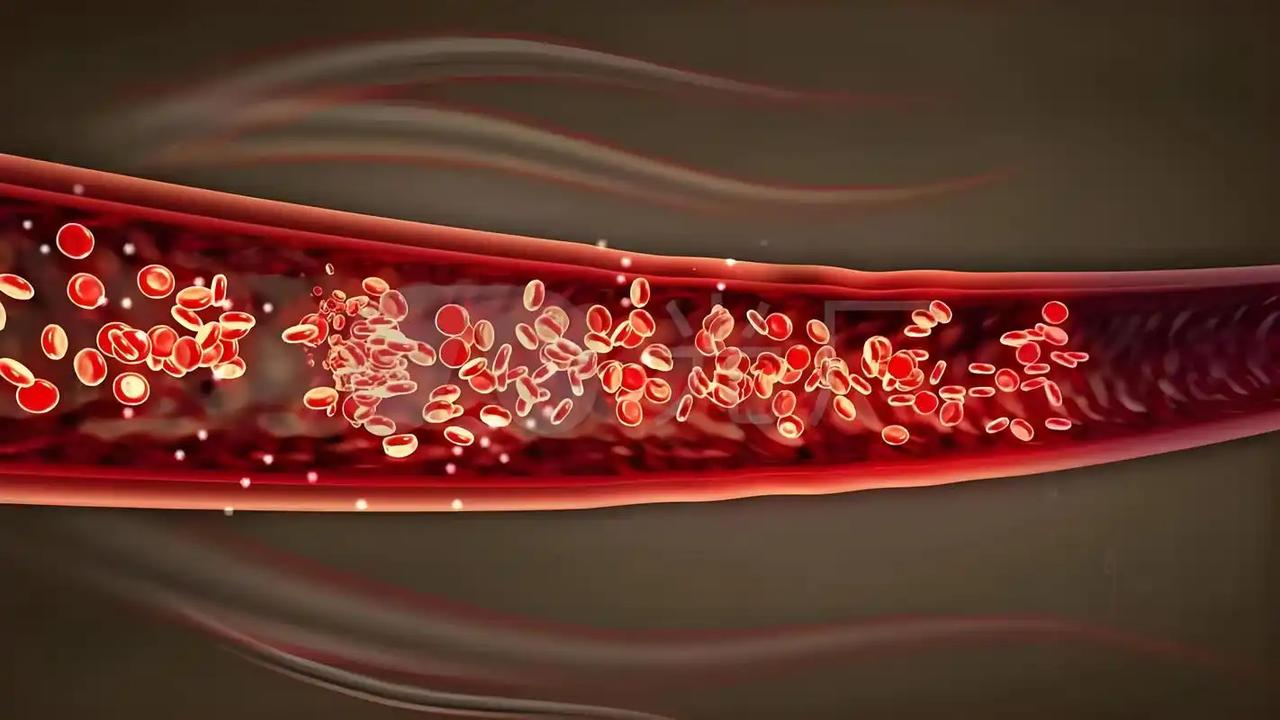

老年人坚持每年打吊针,“冲冲血管,清除体内垃圾” 这话有依据吗?一文详解 秋冬一到,不少养老院、社区医院就排起长队。 清一色白发苍苍的老人,胳膊上扎着针头,说是要 “冲血管、清垃圾”,来年少生病。 这说法在中老年圈子里传得比武侠秘籍还玄乎,说打一针能把血管里的 “水垢” 冲干净,比吃十年保健品都管用。 可这 “年度吊针” 真有这么神?还是藏着看不见的风险? 要弄清这事,得先扒扒 “血管垃圾” 到底是啥。 现代医学说,所谓垃圾,大多是血液里的脂质沉积、代谢废物,或是血管壁老化后的斑块。 中医则讲,这是气滞血瘀、痰湿内阻的表现,就像河道里的淤泥,堵久了便会影响气血流通。 但不管是淤泥还是斑块,都不是一天两天堆起来的。 就像老房子的墙角霉斑,是常年潮湿积攒的,哪能靠一壶开水猛冲就彻底清除? 2018 年国家卫健委发布的健康数据显示,我国 60 岁以上老人中,有近三成定期打 “保健吊针”,可这些人的心脑血管疾病发病率,并没比不打的人低多少。 反而有临床案例显示,东北某社区曾有五位老人,连续三年组团冲血管,结果其中两位因输液引发过敏反应,一位出现静脉炎,还有一位因液体过量导致心脏负担加重住进医院。 为啥吊针清不了血管垃圾? 先说血管里的斑块,这玩意儿可不是浮在表面的灰尘。 它是脂质物质长期沉积在血管壁上,和血管平滑肌细胞 “纠缠” 在一起,慢慢钙化变硬的。 就像水垢牢牢粘在水壶壁上,靠水流冲击根本冲不掉,强行用药物 “冲刷”,反而可能让斑块脱落,随血液流到脑部或心脏,引发更危险的问题。 再说输液本身,这是侵入性操作,相当于给身体开了个 “口子”。 老年人血管本就脆弱,反复穿刺容易损伤静脉壁,引发炎症或血栓。 更关键的是,任何药物都要经过肝肾代谢,频繁输液会加重脏器负担,中医常说 “是药三分毒”,无端给药相当于给脏腑添乱,反而违背了 “养正气、调平衡” 的养生之道。 可能有人要问,身边确实有老人打了吊针后,觉得头晕减轻、手脚利索了,这又怎么说? 这大概率是短期补水、扩张血管带来的假象。 就像给缺水的植物浇点水,暂时看着精神,但病根没除,过不了多久又会回到老样子。 2020 年《中华老年医学杂志》刊登的研究就指出,短期输液带来的舒适感,持续时间不超过两周,却可能让老人忽视了真正有效的预防手段。 那老年人想护血管、减垃圾,该走什么正道? 中医讲究 “辨证施养”,核心是调饮食、顺作息、通气血。 饮食上少盐少甜少油腻,多吃些山楂、木耳、芹菜这类能活血化瘀、清热利湿的食材,就像给血管做温和的 “大扫除”。 每天抽半小时散步、打太极,促进气血流通,比啥 “冲血管” 都实在。 现代医学也证实,规律运动、控制血压血糖血脂,才是延缓血管老化的根本。 那些指望靠一次吊针就能一劳永逸的想法,和指望吃一颗仙丹就能长生不老一样,都是误区。 说到底,血管养护没有捷径。 与其花钱遭罪打吊针,不如把功夫下在日常。 管住嘴、迈开腿,顺应时节调作息,让气血通畅、脏腑调和,这才是中医里 “治未病” 的真谛,也是现代医学推崇的健康之道。 所谓 “冲血管清垃圾”,不过是自欺欺人的虚幻招式,真正的养生秘籍,从来都藏在日复一日的好习惯里。