1991年,杜月笙的儿子杜维善来到北京,打算收回父亲购置的四合院,但住户拒不承认,并要求每户赔偿几百万,无奈之下,杜维善只能求助相关部门,那杜维善最后有没有收回房产呢? 2020 年温哥华葬礼上,亲友捧着杜维善的遗像,没人会想到这位杜月笙之子,曾因北京一处四合院,在 1991 年陷入两难。 最终他放弃房产追索,却用千万古币捐赠填补丝路文物空白,留下比房产更长久的人生印记。 1946 年,杜维善出生在上海杜公馆,是杜月笙最小的儿子。彼时杜月笙已褪去江湖气,投身实业。 他童年记忆里,父亲常教他 “做事留余地,做人有担当”,书房里的古币收藏,是父子俩最常聊的话题。 1949 年,杜月笙举家迁居香港,杜维善随家人离开上海,彼时他才 3 岁,对故土的印象停留在公馆的庭院。 1951 年杜月笙病逝,家人辗转迁居加拿大,杜维善在温哥华长大,后考入大学攻读矿业专业,与父亲的旧业渐行渐远。 毕业后,杜维善进入加拿大矿业公司工作,从基层技术员做到高管,凭借严谨性格和专业能力站稳脚跟。 工作之余,他重拾父亲留下的古币收藏,跑遍全球拍卖会,收集丝路沿线国家的钱币,研究古代贸易史。 他常说:“这些钱币比文字更鲜活,能让人看到千年前的文明交融。” 这份热爱,为他后来的捐赠埋下伏笔。 1980 年代,他开始关注中国文物回流,多次回国考察,看着博物馆里的丝路文物,萌生了捐赠的念头,却迟迟未行动。 1991 年,杜维善在整理父亲遗物时,发现一份 1935 年的民国地契 —— 是杜月笙为孟小冬购置的北京东四四合院。 地契上清晰写着房产位置、面积和购置金额,还有当年的缴税记录,他作为合法继承人,决定回国办理收回手续。 春末,他携地契和产权文件从温哥华飞抵北京,第一站就去了东四疃子胡同 8 号院,站在院门外,既陌生又感慨。 推开斑驳的院门,二十多户人家的生活气息扑面而来,晾晒的衣物、玩耍的孩子,让他意识到这里早已不是当年的模样。 他挨家挨户说明来意,出示地契,住户却大多不买账。一位退休工人指着墙上的分配证明:“这房是国家 1950 年分的,我们住了四十多年。” 有年轻夫妇直接提出条件:“要我们搬可以,每户最少赔二百万,不然在北京没地方安家。” 按二十多户计算,总额要上千万。 杜维善愣住了 —— 这笔钱远超他在加拿大的十年薪资,他本以为凭合法文件能顺利解决,却没料到民生难题。 他试着协商,可住户态度坚决,有人说:“我们自己修屋顶、缴水电,这房早就是我们的家了。” 杜维善转而求助东城区房管局,工作人员审核材料后解释:“1949 年后这类房产多已公有化,八十年代返还试点有限。” 档案显示,1950 年代这处院子已登记为集体所有,孟小冬的弟弟曾短暂管理,后移交政府分配给居民,手续合法。 一周时间,杜维善跑遍相关部门,复印了五十年代分房表、八十年代政策文件,终于认清现实。 他站在四合院门口,看着住户忙碌的身影,突然明白:比起一张地契,二十多户人家的生计更重要。 他收起地契,没再提收回的事,离开北京前,最后看了眼那座红墙灰瓦的院子,把遗憾埋进心底。 这次经历,让他更坚定了文物捐赠的想法 —— 比起房产,文化传承才是更值得坚守的事。 回到加拿大后,杜维善整理自己的古币收藏,选出三百六十七枚珍品,包括萨珊王朝金银币、粟特银饼,总估价过亿。 1992 年,他把古币打包寄往上海博物馆,附信写道:“这些钱币源于中国丝路,该回到故土。” 还附上详细的年代、产地标签。 馆方收到后震惊不已,这些文物填补了丝路贸易史的空白,立刻筹备专题展览,邀请他回国参加开幕式。 此后,他又陆续四次捐赠,共两千一百二十八枚古币,涵盖贵霜铜币、阿拉伯铸品,成了上海博物馆的 “丝路钱币捐赠第一人”。 晚年的杜维善,仍坚持研究丝路钱币,常给上海博物馆寄去研究资料,还资助年轻学者从事相关研究。 他很少提及自己是杜月笙之子,也从不炫耀捐赠的财富,只是说:“我只是做了该做的事。” 2020 年 3 月 7 日,他在温哥华家中突发心梗,经抢救无效离世,享年八十八岁,葬礼简单而肃穆。 亲友按照他的遗愿,将部分骨灰带回上海,撒入黄浦江 —— 这片他父亲曾生活、他曾牵挂的土地。 如今,上海博物馆的丝路钱币展厅里,杜维善捐赠的文物静静陈列,标签上的 “杜维善捐赠” 字样,成了他最鲜明的印记。 他的人生,从杜月笙之子的光环,到矿业高管的务实,再到文物捐赠者的坚守,最终在文化传承中找到归宿。 这位跨越时代的游子,用放弃房产的豁达和捐赠文物的热忱,写下了属于自己的、比家族荣耀更长久的人生篇章。 信源:李菁:杜月笙之子欲要回北京老宅遇阻2014年04月17日 10:36 凤凰卫视

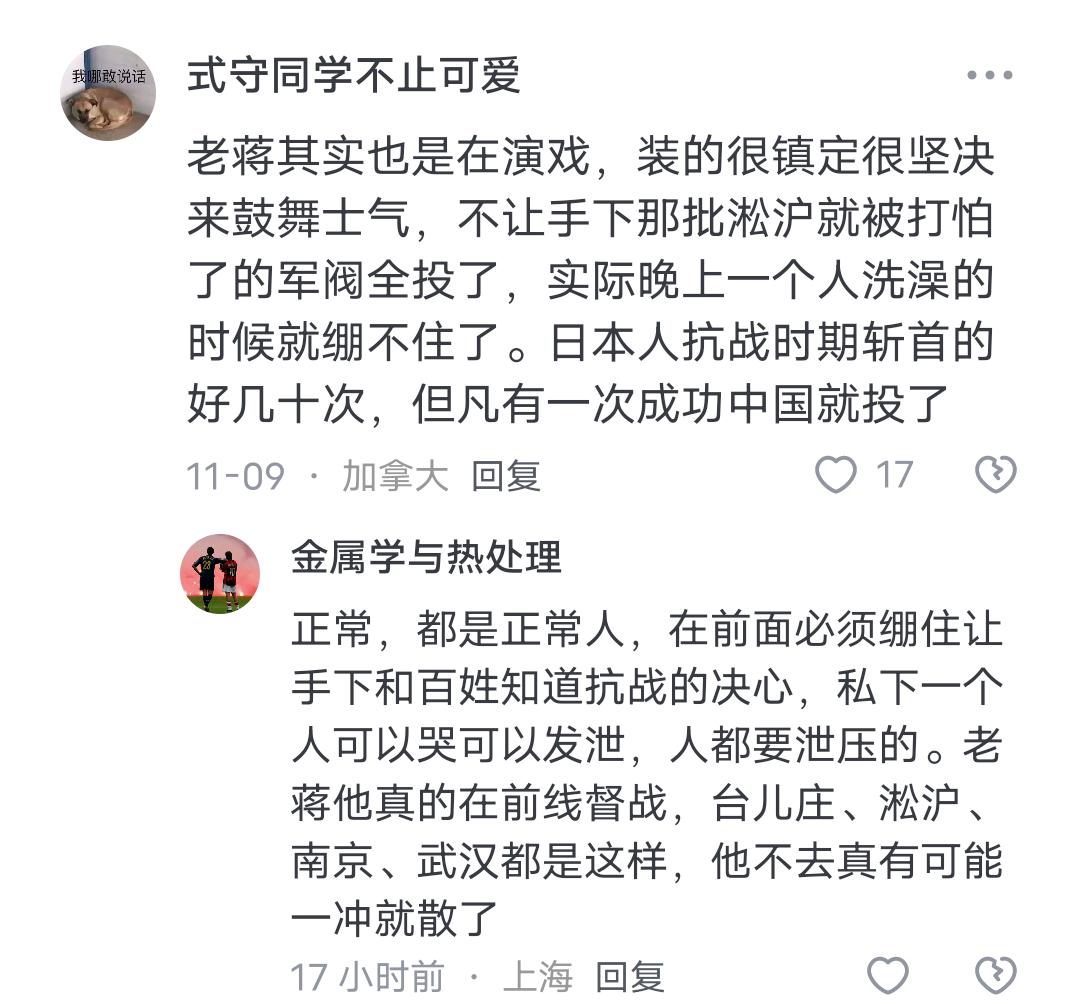

小月先森

个人再大的委屈也阻挡不了他的家国情怀[点赞][点赞][点赞]