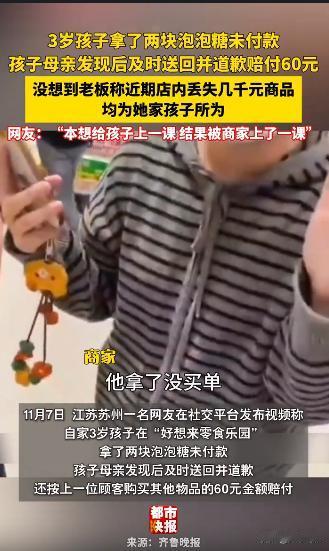

江苏苏州,一女子带着3岁孩子在某零食店购物,孩子拿了两块泡泡糖未付款。女子发现后立即返还道歉,却被告知要按前一位顾客的60元订单赔偿,女子虽困惑却照做了。更让人震惊的是,付款后店家竟当众指责孩子偷了店内数千元商品。闻讯赶来的父亲情绪激动,要求查看监控证据,并立下誓言“若证实则愿百倍赔偿”,但店家始终未能出示任何录像,反指家长“抠字眼”,双方争执不下。事后,门店老板虽退还50元,但否认曾作“数千元失窃”的指控,甚至质疑对方“网上炒作”。 11月7日,有一位母亲林女士(化名)带着自己三岁的孩子小哲(化名)和另一个孩子外出,走到某零食店门口时,两个孩子自行走进了零食店。 小哲进去后,被两块泡泡糖吸引,可能以为可以随手拿取,在未经过任何付款程序的情况下,将两块泡泡糖带出了商店。 万幸的是,林女士很快发现了小哲手中的糖果,没有犹豫,当即带着孩子返回店内,第一时间向店家诚恳地道了歉,并明确表示愿意承担后果,将泡泡糖完好归还。 林女士本以为赔个几块钱就没事了,然而,接下来的发展超出了常规范畴。 店方提出了赔偿方案,但方案不是要求林女士按照两块泡泡糖的实际价值赔偿,而是要求按照“上一位顾客购物小票上60元的金额”进行赔付。 这个要求让林女士颇为困惑,两块泡泡糖的价值显然远低于此。但为了尽快平息事端,她还是通过扫码支付了60元。 在林女士完成赔付后,冲突再次升级。 店铺老板突然声称近期店内丢失了价值数千元的商品,并意指这一切都是这个三岁孩子所为。 闻讯赶来的父亲王先生,情绪激动,但没有陷入无谓的情绪对抗,而是直接抓住了问题的核心。 王先生向店方提出:“如果你们有监控视频能证明是我孩子偷了价值几千元的商品,我愿意给予10倍、100倍的赔偿。” 然而,店方始终未能提供任何监控录像来支撑其数千元失窃的指控,反而指责家长在“抠字眼”。 无奈之下,王先生报了警,警方介入调解。 随后,涉事门店的老板否认曾说过“孩子偷了上千元零食”,称此为“谣言”,并提及,在报警后,经协调,门店已退还了50元。 此外,涉事门店的老板还提到次日发生了新的冲突,有员工说出“小孩从小不教育,长大后要坐牢”等言论,而家长方则认为这是“辱 骂”。 目前,品牌方已介入调查。 那么,从法律角度,这件事如何评价呢? 1、小哲未付款拿走了两个糖果,该由谁来担责?店家要求“按上一位顾客60元账单赔偿”是否合法合理? 《民法典》第一千一百八十八条规定,无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的,可以减轻其侵权责任。 本案中,小哲才3岁,属于无民事行为能力人,在没有付款的情况下,其“拿”走泡泡糖的行为,无论主观上是基于何种原因,均事实上造成了店家财产损失。 对于小哲因此造成的损失,理应有监护人即林女士及王先生来承担。 不过,林女士在孩子“误拿”行为发生后,立即采取了补救措施,返回店铺、归还物品、诚恳道歉,而侵权责任讲究填平原则。 在返还糖果、道歉后,林女士已经承担了相应侵权责任,实际上店家就没有损失,原则上无需另行赔偿。 即便是不返还糖果的情况下,赔偿责任范围也应该仅仅是两个糖果对应的市场价值。 《民法典》第一千一百八十四条规定:侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。 店家未要求按泡泡糖的实际价值赔偿,而是提出按“上一位顾客购物小票上60元的金额”进行赔付,显然没有法律依据。 林女士在当时情境下支付60元,如显失公平,事后理论上仍有撤销可能。 不过,店家迫于舆论压力主动退还了50元,在赔偿层面上,应无太大争议,但糖果按理应该要给小哲了。 2、店家在无证据情况下指控幼童造成“数千元损失”是否构成违法? 《治安管理处罚法》第四十二条规定:有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:……(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;…… 店家在店铺这一公共场合,面对家长及其他可能的顾客,声称小哲偷了价值数千元的商品,而在王先生要求店家提供监控证据,但店家未能提供。 如店家无法提供相应证据,则构成了“捏造事实”,对小哲的指控,属于公然诽 谤,依法可以对其进行拘留及罚款处罚。 3、此外,《民法典》第一千零二十四条:民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。 本案中,店家指控如失实,则不仅涉嫌治安违法,还是对小哲的侵权,依法应当承担包括赔礼道歉等侵权责任。 对此,您怎么看?