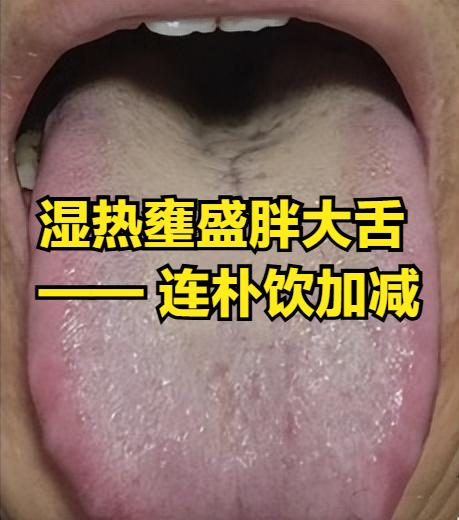

湿热壅盛证(胖大舌)的舌象解析及连朴饮加减调理 中医认为“湿邪黏腻阻气机,热邪炎上伤津液”,湿热交结壅滞体内,易致水液代谢失常、脏腑功能紊乱。湿热壅盛证以“湿”“热”并存为核心,舌象特征鲜明,结合“口苦口黏、腹胀反酸、皮肤痤疮”等表现可精准定位病机,连朴饮加减通过清热化湿、理气和中,是针对此证的核心调理方案。 一、湿热壅盛证的核心舌象特征及病机 该证候舌象以“舌体胖大色红,苔黄厚腻,边缘齿痕明显,舌面黏滑”为核心,每一项均与湿热病机直接相关,具体解析如下: 1. 舌体胖大、边缘齿痕:湿邪重浊黏滞,湿热内盛先困脾胃,致脾失健运、水湿内停,上泛舌体使舌体水肿胖大,挤压齿缘形成齿痕,齿痕深浅与湿邪壅滞程度正相关,是“湿盛”的直接标志。 2. 舌色红:热邪属阳,湿热交结中热邪内郁,灼伤脉络、鼓动气血,使舌体脉络充盈,舌色由淡红转鲜红,热盛则加深为绛红,与单纯湿邪“舌淡胖”形成对比,凸显“热盛”本质。 3. 苔黄厚腻、舌面黏滑:舌苔反映病邪状态,热邪蒸腾湿浊上承舌面形成舌苔,热邪致苔黄,湿邪黏腻致苔厚密细腻,湿盛未化则舌面黏滑,“黄”对应热、“厚腻黏滑”对应湿,是湿热壅盛的特征性依据。 二、典型症状与湿热壅盛病机的内在关联 “口苦口黏、咽喉肿痛”等症状,是湿热侵袭脏腑、阻滞气机的体现,与舌象形成完整辨证链,关联如下: 1. 口苦口黏:湿热内蕴中焦,气机受阻,湿浊热邪上泛于口,热邪致口苦、湿邪致口黏,与舌面黏滑、苔黄厚腻的湿热上泛病机契合。 2. 咽喉肿痛:热邪炎上,湿热上攻咽喉,热伤黏膜致气血壅滞肿痛,湿邪黏滞使肿痛缠绵,多伴黏腻分泌物,与舌红苔黄的热盛表现呼应。 3. 腹胀反酸:湿热困脾致脾胃气机升降失常,脾不升清、胃不降浊则腹胀,胃气上逆则反酸,伴恶心纳差,与舌胖反映的湿困脾胃直接相关。 4. 小便黄赤、大便黏臭:湿热下注膀胱则灼伤津液,致小便黄赤短少;下注大肠则扰肠功能,湿邪致便黏、热邪致便臭,与苔黄厚腻的湿热内盛一致。 5. 皮肤痤疮、身体困重:湿邪阻滞肌肤,热邪壅滞致气血不畅、热毒聚肤成痤疮(红肿脓疱);湿困肢体则阳气受阻,致身体困重乏力,与舌胖齿痕的湿盛病机契合。 三、辨证逻辑与连朴饮加减的调理契合性 辨证逻辑清晰:舌胖齿痕提示湿困脾,舌红提示热郁,苔黄厚腻印证湿热交结;症状分别指向湿热上泛、困脾、下注及阻肤,共同锁定“湿热壅盛、气机不畅”病机,调理以“清热化湿、理气和中”为核心。 连朴饮源自《霍乱论》,组方为黄连、厚朴、石菖蒲等,加减后契合病机。黄连苦寒清热燥湿,厚朴苦辛温行气消胀,二者为君药,直击湿热与气滞关键。石菖蒲芳香化湿、半夏燥湿和胃,助改善口黏反酸;淡豆豉、栀子清宣郁热,针对咽痛口苦;芦根清热生津,防苦燥伤津,全方“清热不寒凝,化湿不耗气”。 加减思路:痤疮红肿加蒲公英、金银花清热解毒;腹胀反酸重加陈皮、佛手理气和胃;小便黄赤尿痛加车前子、滑石通淋;大便黏臭加葛根、黄芩清肠,贴合个体症状。 四、辨证延伸与注意事项 辨证鉴别:需与寒湿证(舌淡胖苔白腻、畏寒无热)、单纯湿热证(舌不一定胖、发热口渴为主)区分,避免混淆。 调理注意:服药忌辛辣油腻甜腻食物,防助热生湿;避潮湿环境与淋雨;规律作息忌熬夜,免生虚火;可食薏米赤小豆茯苓粥健脾化湿,脾胃虚寒者减薏米用量。 综上,湿热壅盛证舌象是辨证核心,结合症状形成“舌-症-机-方”体系。连朴饮加减精准针对病机,随症调整可快速缓解不适、改善体质,体现中医辨证论治与标本兼治的优势。