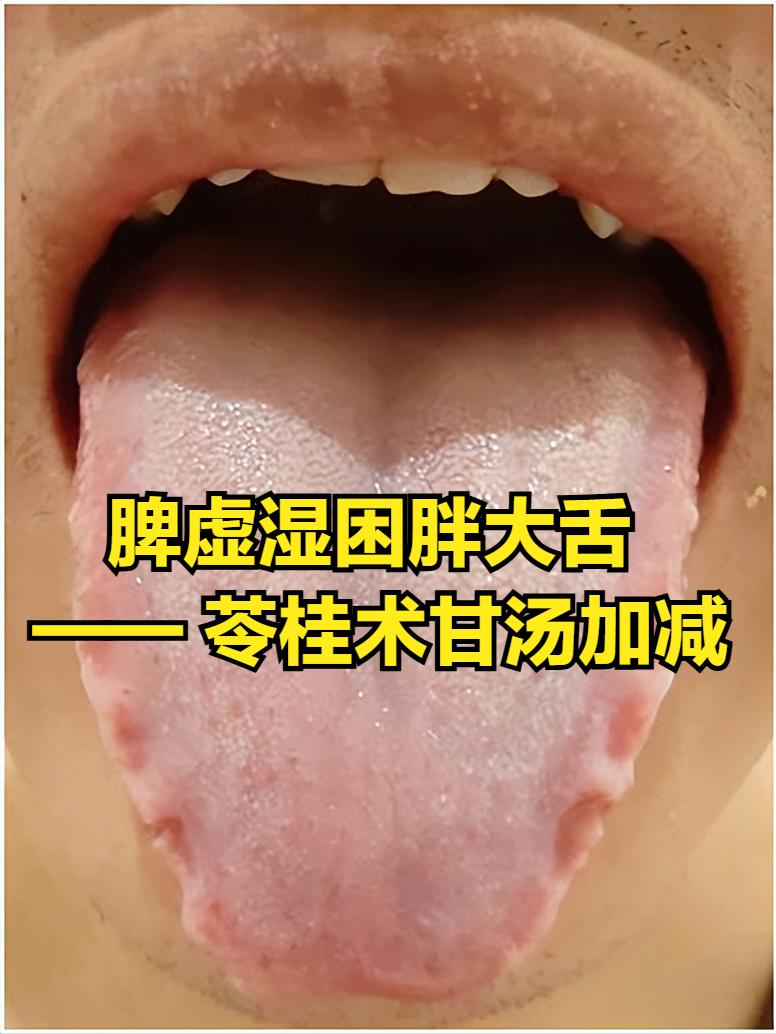

脾虚湿困证(胖大舌)的舌象解析及苓桂术甘汤加减调理 中医认为“脾主运化水湿”,脾虚则水湿内停,形成“脾虚湿困”证。此证以脾失健运、湿浊内停为核心,胖大舌舌象特征鲜明,结合“面色萎黄、食少便溏”等表现可精准辨证,苓桂术甘汤加减以“健脾祛湿、温阳化饮”为核心,是经典调理方案。 一、脾虚湿困证的核心舌象特征及病机 该证候舌象以“舌体胖大色淡,苔白滑,边缘齿痕浅匀,舌面湿润”为核心,每一项均紧扣“脾虚湿困”病机,解析如下: 1. 舌体胖大、齿痕浅匀:脾主运化,脾虚水湿内停上泛舌体,致舌体水肿胖大,挤压齿缘形成齿痕。因湿困较轻、脾虚不重,齿痕浅而均匀,区别于寒湿证“齿痕深著”,是湿困初成的标志。 2. 舌色淡:脾为气血生化之源,脾虚则气血不足,舌体失养而色淡,无热邪故舌色纯净,与湿热证“舌红”对比鲜明,凸显脾虚本质。 3. 苔白滑、舌面湿润:脾虚湿停,湿浊上承成苔,无热故苔白;湿邪清稀则苔滑、舌面湿润,无燥裂厚腻,是湿浊清稀的直接依据。 二、典型症状与脾虚湿困病机的内在关联 “面色萎黄、食少腹胀”等症状,是脾虚湿困累及气血、阻滞气机的表现,与舌象形成完整辨证链,关联如下: 1. 面色萎黄:脾其华在面,脾虚气血生化不足,面部失养故面色萎黄无泽,非枯槁晦暗,区别于血虚面白、肾虚面黑,是脾虚典型表现。 2. 食少、饭后腹胀:脾虚则胃纳受抑,故食欲不振;进食后运化负担加重,气机阻滞中焦,故饭后腹胀,揉按可缓,与舌胖反映的脾虚湿困直接相关。 3. 肢体乏力:脾主四肢,脾虚气血难濡四肢,湿邪困阻经脉,故肢体乏力、活动易倦,与舌面湿润提示的湿困契合。 4. 便溏、吐清水:脾虚湿停下注大肠,致便溏不成形;湿邪上逆扰胃,故恶心吐清水,与苔白滑的湿浊清稀特征一致。 三、辨证逻辑与苓桂术甘汤加减的调理契合性 辨证逻辑清晰:舌胖齿痕、苔白滑提示湿困,舌淡提示脾虚;症状分别指向脾虚气血虚(面色萎黄)、运化失常(食少腹胀)、湿浊下注(便溏),锁定“脾虚为本,湿困为标”病机,调理核心为“健脾祛湿、温阳化饮”。 苓桂术甘汤源自《金匮要略》,组方为茯苓、桂枝、白术、甘草,加减后契合病机。茯苓健脾利湿,桂枝温阳化气,二者为君药,直击湿困与阳虚;白术健脾燥湿,甘草益气和中,强化健脾固本,全方温而不燥、补而不滞。 加减思路:食少加陈皮、砂仁;腹胀重加木香、厚朴;便溏久加山药、莲子;吐清水甚加生姜、半夏;乏力显加党参、黄芪,贴合个体提升疗效。 四、辨证延伸与注意事项 辨证鉴别:与湿热证(舌红苔黄腻、口苦尿黄)、寒湿证(舌淡胖苔白腻、畏寒)区分,此证以“脾虚为主、湿困轻、无明显寒象”为特征。 调理注意:服药忌生冷油腻甜腻,宜温软饮食(如小米粥、山药粥);避潮湿环境,适度散步助祛湿;规律作息,防劳累耗脾。 综上,脾虚湿困证胖大舌是辨证核心,结合症状形成“舌-症-机-方”体系。苓桂术甘汤加减精准针对病机,随症调整可改善脾虚湿困状态,体现中医扶正祛邪、辨证论治优势。