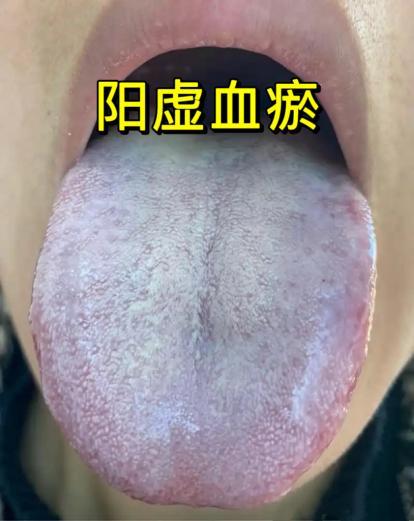

少腹逐瘀丸对应的“血瘀寒凝症”舌象及辨证解析 中医认为“血得温则行,得寒则凝”,胞宫与少腹气血运行依赖阳气温煦。少腹逐瘀丸作为温经散寒、活血调经的经典方,其适应症“血瘀寒凝症”的舌象,凸显寒邪凝滞与气血瘀阻的双重病机,结合“小腹冷痛、痛经有血块、畏寒怕冷、月经不调”等症状,可构建完整辨证体系,为妇科相关疾病诊疗提供核心依据。 一、血瘀寒凝症的核心舌象特征 此证候舌象以“舌色紫暗或有瘀点瘀斑、舌体胖大或有齿痕、舌苔白滑或白腻”为核心三联征,分别对应血瘀、寒盛、湿停病机,相互印证,具体解析如下: 1. 舌色紫暗或有瘀点瘀斑:正常舌色淡红依赖气血通畅。寒邪侵袭少腹胞宫,遏阻阳气致气血运行迟缓停滞,形成血瘀,舌体脉络瘀阻而呈紫暗。血瘀较重时,舌面会出现散在或聚集的瘀点瘀斑,多分布于对应肝胆胞宫的舌边,是血瘀的直接标志。 2. 舌体胖大或有齿痕:寒邪易伤脾肾阳虚,脾失运化、肾失气化则水湿内停,上泛舌体致舌体胖大,挤压齿缘形成齿痕,齿痕深浅与寒邪轻重、水湿内停程度正相关,体现“寒盛伤阳、水湿内停”特点。 3. 舌苔白滑或白腻:寒凝无热象故舌苔白,寒邪伤阳致水湿内停,湿浊上承舌面。湿邪清稀则苔白滑、舌面湿润;湿邪兼痰浊则苔白腻、质厚细腻,二者均为寒盛湿停的直接佐证。 二、典型症状与核心病机的内在关联 四大典型症状是血瘀寒凝病机的具体体现,与舌象形成完整辨证链,关联如下: 1. 小腹冷痛:少腹为胞宫所在,寒邪凝滞胞宫气血致“不通则痛”,寒主收引加重瘀滞,疼痛以冷痛为主,遇温缓解、遇寒加剧,与舌紫暗(血瘀)、苔白滑(寒盛)完全契合。 2. 痛经经期有血块:寒凝胞宫使经血停留凝结成块,经期血瘀阻滞排出不畅引发痛经,血块排出后疼痛稍缓,此症状与舌紫暗、瘀点瘀斑反映的血瘀病机直接相关,是本症特征。 3. 畏寒怕冷:寒邪伤阳,阳气温煦功能减弱致畏寒,腰腹、四肢末端尤甚,夜间阳气弱则症状更显,与舌胖大、苔白滑提示的寒盛伤阳一致,区别于阴虚潮热盗汗。 4. 月经不调:血瘀寒凝致胞宫气血运行失常,表现为月经推迟(寒凝不畅)、经量偏少(瘀阻排出难),瘀重脉络破损时也可见经量多夹血块,与舌象反映的血瘀寒凝相呼应。 三、辨证逻辑与少腹逐瘀丸的用药契合性 辨证逻辑清晰:舌紫暗/瘀点提示血瘀,舌胖大/齿痕提示寒盛伤阳、水湿内停,苔白滑/腻印证寒盛湿停;症状分别指向胞宫血瘀寒凝、阳气受损、气血失常,共同锁定“寒凝为本,血瘀为标”的核心病机,且寒邪与血瘀相互加重。 少腹逐瘀丸组方精准对应病机,由当归、川芎、赤芍等十味药组成。小茴香、肉桂、干姜辛热温通,温经散寒、暖宫止痛,速驱胞宫少腹寒邪,治寒凝之本;当归、川芎等活血祛瘀、行气止痛,疏通瘀滞血脉,改善疼痛与血块,治血瘀之标。全方温寒不燥、活血不伤正,温经助活血、活血除瘀痛,契合病机。 辨证要点:以“寒”“瘀”并存为核心,舌象以“紫暗、胖大、白滑”为特征;舌红苔黄腻伴口苦、经色鲜红者为湿热瘀阻,单纯舌紫暗无寒象者为纯血瘀,均非本方所宜,后者需减辛热药防伤阴。 四、辨证延伸与临床注意事项 临床中,舌象可因兼证变化:兼气滞者舌胖大伴裂纹、胸胁胀痛;兼气血亏虚者舌紫暗兼淡白、乏力面白,但核心仍为“紫暗、胖大、白滑”,不可忽视寒凝血瘀本质。 用药注意:本方活血力强,孕妇禁用;经量多夹血块者需慎用;服药忌生冷、避受寒,注意腰腹保暖,可配合热敷少腹增强温经效果。 综上,此证候舌象是辨证核心,结合症状形成“舌-症-机-药”体系。准确识别舌象与症状关联,既能精准用少腹逐瘀丸,更能体现中医辨证论治与“寒者温之、瘀者通之”的原则,为妇科相关疾病提供可靠指导。