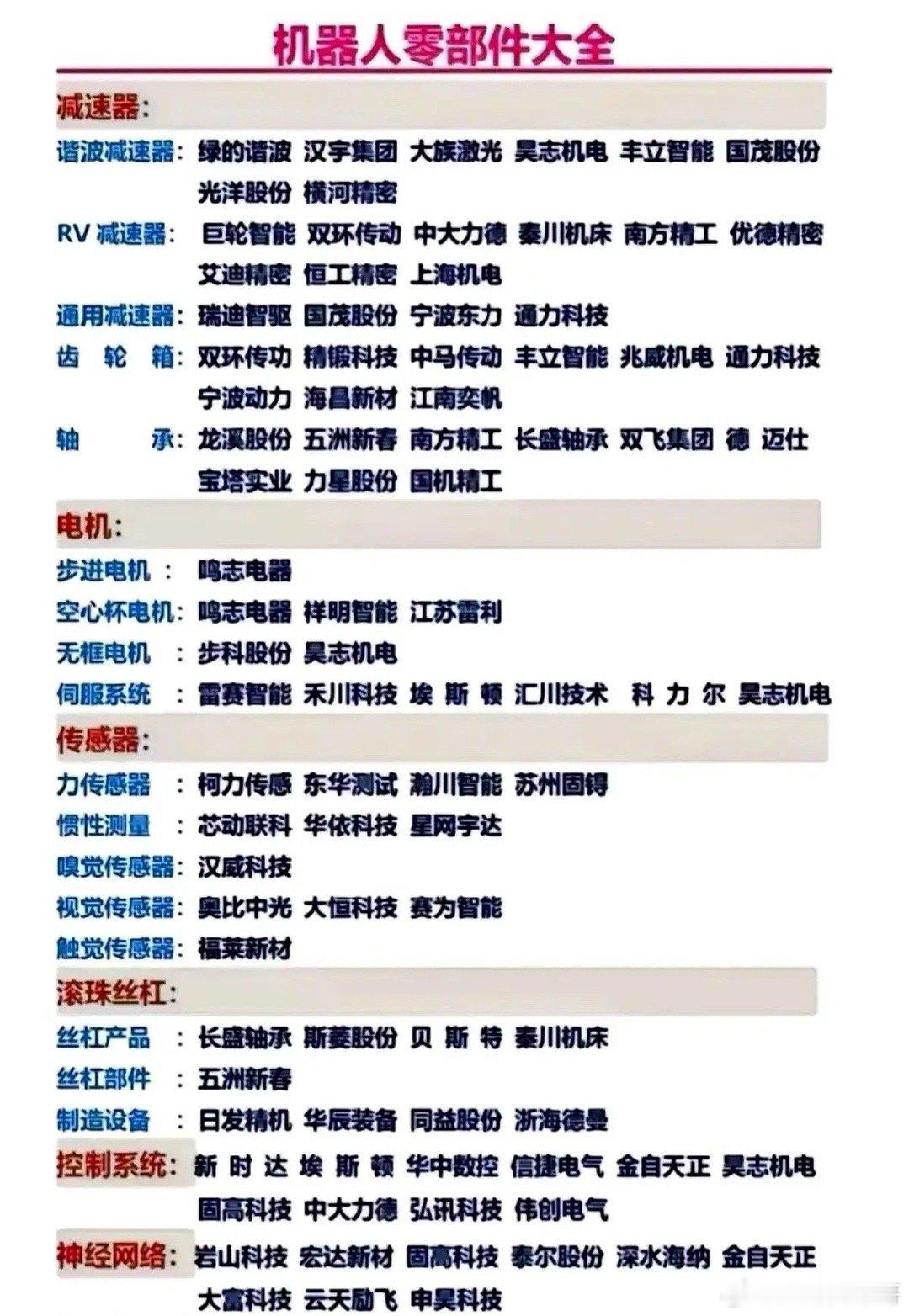

一位日本华人曾表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻胶以及五轴机床,这七大关键技术,中国落后于日本”,于是便有网友质问道,日本把这些技术,应用在了哪里呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 日本的确在一些高精尖技术上有自己的优势,这些技术听上去很酷,也很高端,但大多是专门服务于工业制造、出口订单和高科技装备的,普通人生活中反而很难切实感受到。 就拿高端轴承来说,日本的高端轴承确实非常厉害,能支撑高速列车、航空发动机、核电站设备等极端环境运转,其精度和耐用度都非常惊人。 但是,日常生活中的自行车、洗衣机、电风扇、汽车,能用到的还是普通轴承,普通消费者压根不会因为日本高端轴承而生活质量提升。换句话说,日本的技术看起来高大上,但它的落地面其实有限。 再说精密仪器和传感器,这些东西在实验室或者工业生产线上非常关键,日本在这方面的技术优势明显。 例如,汽车制造工厂里,传感器用来监控生产线每一个环节的精准运作,确保焊接精度、装配精度,甚至能监测到微米级的误差;电子工厂里,精密仪器则用于半导体芯片的测试和制造,保证产品性能符合最高标准。 但是,走进普通家庭,你想找一个能体现这些技术优势的场景?可能就是冰箱里的温控传感器或者微波炉的定时传感器,但这些其实普通国产产品也完全够用,差距不大。所以,日本的这些技术更像是支撑国家工业竞争力的幕后英雄,而不是生活中的直接改善者。 类似的情况还可以看到机器人减速器和五轴机床。日本在这些工业零部件上的水平很高,机器人减速器让工业机器人能够精准运转,五轴机床则支撑航空、汽车零部件的高精度加工。 这些设备对于提升生产效率和产品质量至关重要,但放到民生场景中,普通人用不到,也不会因为它们而感到生活便利。 即便你去日本的家电卖场,看着各种高科技洗衣机、冰箱或咖啡机,也很难说里面的核心零部件有多少直接体现了这些尖端技术。换句话说,日本的技术大部分是在幕后悄悄发挥作用,普通人能直接感知的有限。 而反观中国,情况又完全不一样。诚然,中国在上述某些核心技术上还存在差距,但中国在技术落地和应用普及方面却做得非常好。高铁就是一个最直观的例子。 中国的高铁技术可能在某些核心零部件上不能完全自给自足,但高铁系统的整体性能、运营效率以及服务体验都已经非常成熟,普通乘客能直接感受到技术带来的便利:出行更快、更安全、更舒适。 智能手机、家电、智能家居系统也是同样的情况,中国企业把各种技术整合到消费产品中,让技术真正触及生活的方方面面。哪怕在部分零部件上依赖进口,最终呈现在消费者眼前的,却是完整、实用、稳定的产品体验。 这种差异背后,其实体现的是不同的战略选择和发展模式。日本更注重技术本身的深度和精度,强调工业制造的核心竞争力,把技术做得极致、精细,但这种技术大多服务于出口和工业生产,对普通生活的直接影响有限。 中国则更加注重技术的广泛落地,把有限的核心技术融入到高铁、手机、家电、智能制造等实际产品中,使技术直接改善民生和社会效率。 这也解释了为什么有人会说“日本技术领先,但中国生活更便利”,背后的逻辑很清楚:技术领先≠生活便利,应用落地才是真正的实力体现。 更有意思的是,这种差异还反映了两国在产业链布局上的不同。日本掌握了高精尖零部件和关键材料的核心技术,但在成品领域往往不占主导,而是通过出口原材料或工业设备赚钱。 比如碳纤维、日本制造的光刻胶,这些都是核心材料,全球市场需求量大,但普通人感受不到它们的存在。 中国虽然在这些材料和零部件上有差距,但通过整合产业链和规模化应用,把技术优势转化为实际产品能力,使得技术成果真正进入普通人的日常生活。 换句话说,日本是技术上游的“高手”,中国则是下游应用的“能手”,两者的表现形式不同,评价标准也应该不同。 同时,这种现象还折射出科技与生活之间的关系。很多人看到日本高精尖技术,就容易以为普通人生活中也应该感受到明显改善,但实际上技术本身的先进性和普通民众生活便利性之间并不总是直接挂钩。 技术可以极其先进,但如果没有应用场景,没有落地路径,那么普通人感知不到,也就无法真正体现它的价值。 反过来,即便技术本身不是世界顶尖,只要能广泛应用,直接改善生活和生产效率,价值就会被放大,这也是中国近年来快速提升技术社会存在感的原因之一。