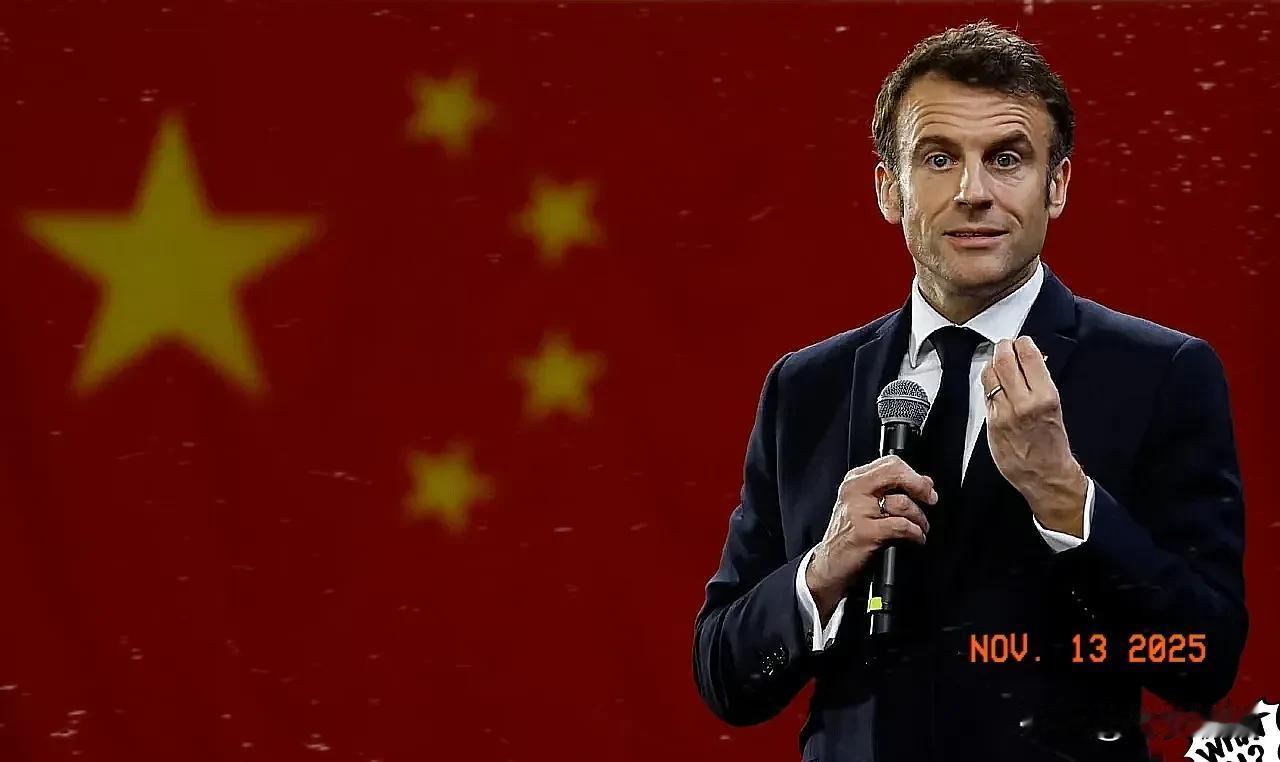

彭博社11月12日报道:马克龙拟邀请中国参加明年的G7峰会。据彭博社引述知情人士透露,法国总统马克龙正考虑邀请中国出席2026年在法国举行的G7峰会,并且已经与一些盟友讨论过这一想法。 2023年6月的巴黎新全球融资契约峰会。当时法国作为东道主,邀请了近50个国家参会,却遭遇G7盟友集体“冷场”:除德国总理朔尔茨亲临现场外,美国仅派财长耶伦出席,英国、日本等国领导人更是直接缺席。 这场被马克龙寄予厚望的峰会,最终靠中国高规格代表团的参与才撑起场面——中国国务院总理不仅发表主旨演讲,还与马克龙举行双边会晤,双方签署农业、航空等领域多项合作协议。 这场“盟友缺席、中国撑场”的反差,让马克龙深刻意识到:在气候变化、债务危机等全球性议题上,G7的号召力已大不如前,而中国作为世界第二大经济体,其参与度直接决定着国际合作能否取得实质进展。 这种认知转变在马克龙近年外交动作中早有端倪。2023年4月访华期间,他公开强调“欧洲必须减少对美元依赖”,主张建立独立于美国的支付系统。 2025年6月G7加拿大峰会上,当特朗普突然抛出“邀请中国加入G7”的惊人之语时,马克龙虽未当场表态,但法国官员事后向德国透露的“正与盟友讨论相关想法”,已显露出其战略调整的苗头。此次彭博社披露的邀请计划,实则是马克龙将“试探性讨论”转化为具体行动的关键一步。 德国的回应为这一计划增添了可行性。据知情人士透露,法国官员已就邀请中国事宜与德国进行沟通,柏林方面总体表示支持。 这种态度与德法在欧洲战略自主问题上的共识一脉相承——从推动欧盟防务一体化到设立欧洲主权基金,德法轴心始终试图摆脱对美依赖。 邀请中国参与G7,既能借助中国影响力提升欧洲在全球治理中的话语权,又能通过引入外部力量平衡美国主导的议程设置,符合德法构建多极化世界秩序的长远目标。 美国的反应则充满矛盾。2025年6月特朗普在G7峰会上的“中国加入”提议,虽被媒体解读为“政治作秀”,但白宫内部人士承认,此举意在转移盟友对伊朗问题的注意力,同时试探欧洲底线。 若马克龙真将邀请计划付诸实施,华盛顿势必面临两难选择:阻挠可能加剧欧美裂痕,默许则意味着G7“富国俱乐部”的排他性被打破。 这种困境恰恰印证了马克龙的判断——美国主导的旧秩序已难以应对新兴挑战,而中国参与的全球治理新框架正在形成。 中国对这类邀请的回应始终保持战略定力。以2023年巴黎峰会为例,中方明确将参会定位为“支持欧洲独立自主路线”与“推动多极化世界建设”的结合点,既未陷入G7设定的“规则对抗”陷阱,又通过提出“促进贸易投资自由化便利化”等具体方案,将议题导向务实合作。 这种“以合作破对抗”的智慧,或许正是马克龙看重中国参与的核心原因——在俄乌冲突僵局、全球经济复苏乏力等背景下,G7需要中国在粮食安全、绿色能源等领域的资源与经验,而非单纯作为“制衡俄罗斯”的棋子。 当然,邀请计划落地仍面临诸多障碍。G7内部对华态度分化显著:英国将中国定义为“系统性挑战”,日本在台海问题上屡屡挑衅,意大利虽在“一带一路”问题上摇摆,但整体仍受华盛顿掣肘。 马克龙若想推动计划,需在盟友间展开密集外交斡旋,甚至可能以“中国参与特定议题讨论”作为妥协方案。 此外,中国对G7峰会机制本身持保留态度——这一由西方主导的论坛长期将“对华竞争”作为核心议程,2023年广岛峰会联合声明中涉及中国的篇幅较前年几乎翻倍,充斥“经济胁迫”等污名化表述。中方更倾向通过金砖机制、亚投行等多边平台开展合作,而非进入一个预设对立框架的讨论场。 无论最终结果如何,马克龙的邀请计划已释放出明确信号:全球治理体系正从“西方主导”向“东西共治”加速转型。 当G7盟友在巴黎峰会集体缺席时,中国的到来不仅填补了权力真空,更重新定义了国际合作的逻辑——不再是“富国俱乐部”制定规则、发展中国家被动接受,而是所有参与者基于平等原则共同塑造未来。这种转变,或许比一场峰会的邀请本身更具历史意义。