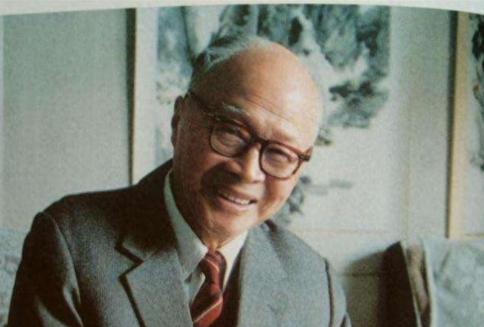

[微风]1960年,苏联将所有的驰援的科学家全部撤走,临走前,一位苏联专家悄悄告诉中国核武器研究所工作人员:“其实你们有王就够了,他是核武器研究的关键,即使没有我们...” 当时苏联突然撤走专家,给中国核武器项目带来了致命打击,整个项目几乎陷入停滞,研究所里也陷入了一片慌乱,而这位苏联专家说的“王”,就是王淦昌。 很多人一开始不明白,为什么一个人能撑起这么重大的项目?其实这位苏联专家看到的,是王淦昌多方面的关键作用。 王淦昌首先能给整个团队带来强大的精神支撑,就像团队的“主心骨”,苏联专家撤走后,没了技术支持和资料,整个团队陷入了绝望之中,这时候,王淦昌用实际行动稳定了人心。 有一次发生了紧急的核材料泄漏事故,在场的人都吓坏了,快60岁的王淦昌二话不说,第一个套上防护服就往里冲,他回头扔下一句:“我年纪大了,拼了也值,年轻人要留着干大事。” 就是这个举动和这句话让大家不再恐惧,原本快要散掉的团队在他的带动下变得意志坚定,重新振作起来投入研发,这种精神上的凝聚比技术突破更关键。 王淦昌的重要性还体现在他为了国家利益,放弃了个人的巨大荣誉,在接到国家召唤之前,他在国际物理学界已经有很高的地位了。 上世纪30年代,他就提出了探测中微子的想法;1959年,他在苏联发现了反西格马负超子,这个成果足以让他获得诺贝尔奖级别的荣誉。 但1960年,他收到“国家需要,速归”的电报后,立刻放弃了国外的研究和荣誉回到国内。 为了保密,他改用“王京”这个名字,去了条件艰苦的青海戈壁滩,忍受着高原反应,吃着粗粮开展工作。他放弃个人荣誉投身国家建设的行为,给团队所有人树立了榜样,比任何动员都有效。 更重要的是,王淦昌不仅能解决眼前的技术问题,还具有长远的战略眼光,作为技术专家,他带领团队用算盘和纸笔这些简单工具,攻克了原子弹核心部件——中子点火器的技术难题。 还为氢弹研发提供了关键理论支持,让中国只用两年八个月就完成了从原子弹到氢弹的研发,这个速度远超美国和苏联。 1964年,中国第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功,举国欢庆时,王淦昌已经开始思考更长远的科技发展,也是在这一年,他提出了用激光实现核聚变的想法,这个想法为后来的“人造太阳”项目奠定了基础。 到了80年代,他又积极倡导开展高科技研究,成为国家“863高科技发展计划”的核心发起人之一,他已经从一个具体项目的研发者,变成了国家科技发展规划的设计者。 现在再看那位苏联专家的话,就能明白他说得很有道理,他看到的不只是一个会做科研的王淦昌,而是一个兼具精神领导力、无私奉献精神和战略眼光的核心人才。 正是因为有了王淦昌这样的人,中国才能在没有外部援助的绝境中,成功研发出核武器,他不仅让罗布泊升起了蘑菇云,更点燃了中国自主研发高科技的信心,为民族自力更生的科技发展奠定了基础。 主要信源:(光明网——他三次与诺贝尔奖擦肩而过,却造出大国重器)