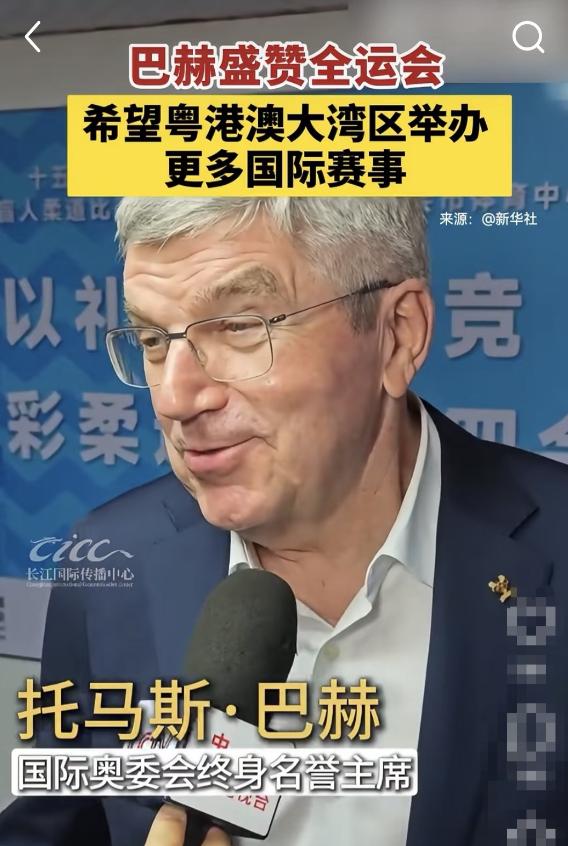

说到奥运会,估计很多人都还记得当年北京奥运会那阵仗,真是全民沸腾,连平时不怎么关注体育的朋友都被那气氛感染了。 那会儿,能当上东道主是多大的面子事儿啊,谁不羡慕?可这才过去多少年,风向就变了。 如今,夏季奥运会这块“金字招牌”,在全球不少地方却变成了烫手山芋。 为什么?说白了,就是花钱多、压力大,谁来谁头疼。 最近奥委会主席巴赫老头子又来我国大湾区转了一圈,这一举动让很多人都猜,奥委会是不是想让我国再接一次“棒”? 其实,大家心里的算盘都打得很明白。 其实这些年,夏季奥运会的“光环”真的有些褪色了。 以前,各国争着抢着申办,觉得能办一场奥运会,国家形象就能上一个台阶。 可现在,谁接盘谁闹心。大家都清楚,举办奥运会不是光靠嘴上说说的。 场馆要修,配套要建,安保、交通、食宿、医疗,哪项不烧钱? 不光是花大钱的问题,赛事结束后,如何利用这些场馆本身也是个大难题。 很多场馆在赛后基本没啥用武之地,养着也费钱,闲置又浪费资源。 放眼全球,这些年不少城市办完奥运会后,场馆要么空着,要么用来做别的事,效果都不太好。 大家越来越清楚,奥运会带来的“短期繁荣”很快就会过去,留下的却是高额的维护成本和财政压力。 回头再说说巴赫此次来访。 表面上是考察我国体育发展,但明眼人都能看出来,奥委会现在最头疼的就是夏季奥运会没人敢接。 巴黎、洛杉矶这些大城市还能扛得住,后面想找新东道主可不容易。 尤其是大湾区最近几年发展很快,基础设施和城市面貌都提升了不少,这让奥委会看到了希望。 巴赫在各种场合都夸我国体育实力强、办赛经验足,甚至还特别提到大湾区的城市群优势。 其实话里话外的意思很明显,就是希望我国能再“挑大梁”,把夏季奥运会接过来。 不过,咱们国家现在办事情更理性了,早就不是当年那种“谁劝谁上”的状态。 面对申办奥运会这事,态度很明确,得看实际需要,不能光为了面子。 说到这里,不得不提我国对举办大型赛事的看法。 这些年,国家政策重心早就不是“为办而办”。 现在更讲究实际效果和老百姓的获得感。 的确,2008年奥运会让我国经济、城市、体育软硬实力都上了新台阶,收获巨大。 但那一轮的基础设施升级、城市形象提升都完成得差不多了。 现在再办,意义和当年完全不一样。更何况,经济发展到现阶段,咱们更追求质量和效益。 政府多次强调,搞体育不能只盯着金牌和大赛,更要让普通人都能参与到运动中来。 全民健身、健康中国才是主旋律。 说白了,就是让体育真正走进寻常百姓家,而不是一味为了“国际秀场”去砸钱。 其实,不止我国这么想,全球对奥运会的态度都在变。 以前大家争着抢着,现在很多国家都犹豫。原因很简单,经济压力大,市民反对声音也多。 有人觉得,办奥运会的钱还不如用在医疗、教育、住房这些民生领域。 还有的担心,奥运会结束后,城市留下大堆负债和“鸡肋”场馆,得不偿失。 主办权的“光环”诚然诱人,但实际操作起来,哪哪都是难题。 最近几年,德国、日本、澳大利亚等国家都有城市因为各种原因退出申办。 奥委会为了“拉人入伙”,甚至调整了申办流程,但愿意接手的还是寥寥无几。 就连奥委会自己,也不得不改口说要“节俭办赛”,尽量利用现有设施,别再大拆大建。 说到大湾区,巴赫看中这里也不是没理由。 大湾区这些年确实变化明显,经济活力强,体育场馆齐全,交通便利,对国际赛事的承办能力很有保障。 广州、深圳、珠海这些城市各种大型体育赛事没少办,经验丰富。 巴赫在访问时对大湾区的体育设施赞不绝口,还特别提到这里有潜力成为举办夏季奥运会的新阵地。 但话又说回来,光有硬件还不够,关键还是要看国家整体发展战略。 我国现在的主张很明确,大型赛事要服从于经济社会发展大局,不能为了争个“名头”去盲目投入。 大湾区当前的任务是打造世界级城市群,提升科技、创新、产业水平,体育赛事只是其中一环。 办不办奥运会,要看是不是有利于区域长远发展,而不是一时的热闹。 巴赫这次来访,虽说是老生常谈,但也反映出奥委会的尴尬。 一方面,奥运会的影响力还在,全球关注度不小;另一方面,主办方的压力一年比一年大。 奥委会希望找个有能力、有经验的国家接棒,目光自然又落到了我国身上。 可我国现在对于这类大型赛事的态度早已今非昔比,更加注重实效和百姓需求。 这种理性的选择,其实也代表了当下主流社会的共识。 说到底,体育赛事是服务于社会的,不能为了“国际秀场”让老百姓买单。 参考:人民网——全运会巴赫走访广州 聚焦体育与艺术融合