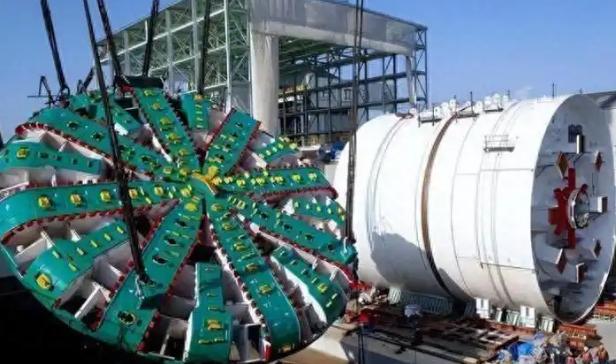

印度又闹笑话!花10亿美元购买中国8台盾构机,想着借此学习,谁料,拆解后竟然不会组装,最后又不得不求助于中国! 说起来,印度这些年总喊着要 “基建突围”,又是修地铁又是挖隧道,孟买地铁 3 号线、沿海公路隧道这些项目喊得震天响,媒体更是高调宣称要靠这些中国设备摆脱进口依赖,掌握核心技术。 可他们压根没搞明白,盾构机不是菜市场的白菜,不是花钱买来拆了就能抄作业的。这 “地下钢铁穿山甲” 看着是个铁疙瘩,里面的门道比钟表还精密,全球能独立造的国家一只手都数得过来,中国能走到今天,那是花了 20 年心血熬出来的。 当初印度选中国盾构机,说白了就是看中了性价比。欧洲德国的盾构机一台要卖 7.7 亿到 15.4 亿元,日本的也便宜不到哪儿去,还挑地质挑得厉害。 而中国的大型盾构机才卖 5000 万到 1.2 亿元,不到欧洲的十分之一,关键是不管软土还是硬岩都能搞定,东南亚、非洲的项目都用得顺顺当当。 印度咬咬牙花 10 亿美元买 8 台,心里打的小算盘精着呢:7 台干活推进项目,留 1 台拆了研究,等摸透了技术,以后就能自己造,再也不用看别人脸色。可他们忘了,真有这么容易,哪还轮得到他们来捡便宜? 等盾构机运到孟买工地,印度工程师们一拆才傻了眼。这台给沿海公路隧道用的盾构机,开挖直径 12.19 米,总重 2300 吨,拆开来近 100 个部件,刀盘都分成了 5 块。 原本以为拆开就是些简单零件,结果里面的管线跟蜘蛛网似的,上百个传感器嵌在机身里,刀盘上的合金齿摸着手感就不一样,市面上根本买不到同款。 更头疼的是液压系统,每个油缸的压力参数都得精准匹配,拆的时候没做好标记,零件堆了满满一仓库,到装的时候谁也说不清哪个管子接哪个接口。 最要命的是智能控制系统,中国盾构机有自动导向功能,能根据地质变化调整速度,里面的芯片和软件都是自主研发的,印度工程师看着满屏代码直接懵圈,就算勉强拼起硬件,软件激活不了,机器还是个不会动的铁疙瘩。 折腾了一个多月,拆了的盾构机还是一堆散件,项目进度直接慢了一半,每天光人工和场地租赁的费用就烧不少钱。 印度一开始还嘴硬,不承认自己搞不定,偷偷联系欧洲厂家帮忙,结果人家一看是中国专利技术,没授权根本不敢碰,怕吃官司。这时候他们才慌了神,只能放下架子找中国厂家,拐弯抹角说机器 “出了故障”,想请中国工程师来检修。 中国技术团队一到工地就看明白了:拆开的零件里,几个精密传感器被随便扔在地上受潮生锈,液压管接口还拧坏了好几个。 工程师没多说啥,先花三天整理零件、做标记,又用半个多月重新组装调试,还得给印度工程师科普:哪些零件不能随便拆,拆解时要做好防护。这场景想想就讽刺,之前喊着要摆脱中国依赖,结果连组装都得靠中国,这不就是打自己脸吗? 其实印度闹这笑话一点不意外,他们的工业基础和研发实力根本撑不起野心。数据摆在这儿,印度的研发投入占 GDP 才 0.64%,不到中国的一半,制造业占比还在下降,从 2020 年的 15.4% 跌到 2025 年的 14.3%,所谓的 “印度制造” 大多是组装,核心部件全靠进口。 他们之前也试着自己造盾构机,生产线搭了一半就卡住了,造出来的样机要么挖几米就卡壳,要么成本比进口还贵,纯属白费功夫。 反观中国,盾构机从依赖进口到全球领跑,那是真金白银砸出来的。本世纪初,我们买德国盾构机不仅要花 3 亿元天价,维修时外国工程师每小时服务费高达 5000 元,还不让看设备参数。 憋着这口气,中国 20 多家科研机构联合攻关 6 年,攻克了 30 余项核心技术,光主轴承就花了无数心血,直径 2 米的轴承要承受 5000 吨推力,连高精度滚珠都得自己研发。 现在中国盾构机国产化率高达 95% 以上,全球每 10 台就有 7 台是中国造,出口到 50 多个国家,连欧洲高端市场都闯进去了。 更有意思的是,中国盾构机早就想到了防抄作业的办法。核心软件加密,关键部件用自主研发的特殊材料,就算你拆了零件,没有匹配的软件系统和制造工艺,拼起来也是一堆废铁。 就像孟加拉国达卡地铁项目,中国卖盾构机只赚 1.2 亿元,后续的技术指导、调试维护等服务能赚 4.8 亿元,这就是 “设备搭台、服务唱戏”,印度以为买了设备就掌握一切,简直太天真了。 这事儿也给所有人提了个醒:核心技术从来都是买不来、拆不走的。中国花 20 年才走完发达国家百年的技术征程,印度想靠拆一台机器就一步登天,简直是异想天开。 没有足够的研发投入,没有完整的工业产业链,没有专业的技术人才,光靠耍小聪明偷师,最后只能沦为国际笑柄。印度这 10 亿美元花得值不值不好说,但这记响亮的耳光,应该能让他们明白:基建突围靠的是脚踏实地,不是急功近利的空想。