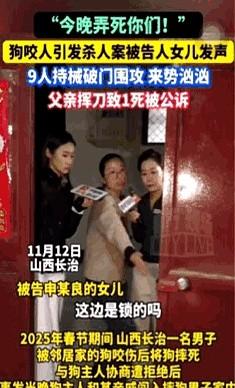

这位就是山西狗咬人事件中,被告方的辩护律师。 他为被告做的不是防卫过当,也不是过失伤人,而是为被告做的无罪辩护。 他说,在当时的环境和形势紧迫下,被告人的反抗是迫不得已,他今天希望有一个公平,正义。 今天参加旁听的市民代表也表示,兔子急了还咬人,何况是人呢,他就是被逼急了。 看来,不管是专业的律师,还是普通群众,大家都倾向于被告。 最终,会有一个什么样的结果,大家拭目以待吧。 一场风波骤起,真相却没有那么容易揭晓。 在这起备受瞩目的案件中,被告人的行为是正当防卫还是另有隐情,成为围绕整起案件的核心争议点。 无罪辩护,是辩护律师明确的立场,这一充满挑战的举措能否让法律和公平找到平衡,牵动着公众的视线。 旁听席上,一些市民的声音显得格外真切。 “堪比一部心理悬疑片啊。”一位旁听市民在休庭时感叹道。 他提出的比喻并非没有道理,因为案件真实而复杂:普通人被逼入绝境时做出的反应,绝不仅仅是一次本能的动作,而更像是一个对生存压力的极端表达。 但问题的核心在于,这样的反击是否已经越过了法律的界限。 法庭上的本质争议是 “界限” 的模糊。 辩护律师出示了一系列证据,详细分析了被告所处的情势。 他认为,在当时迅速恶化的情境中,被告已经被逼到了一种“非此即彼”的极端抉择,无论如何反抗,其行为都无法避免引发后果。 他强调,犯罪意图的缺失,以及被告的心理状态,都是无罪的关键依据。 而这一切需要审判者更仔细地考量细节环境,摒弃将一种行为简单归类为犯罪的定论。 从旁听席的角落里,有一位市民低声评论:“律师辩护得很精彩,很多细节部分甚至让我们这些普通观众都不得不重新思考。我们之前相信的那些所谓片面定论,真是那么坚不可摧吗?”这样的声音,似乎开始反映出舆论的微妙变化。 最初对被告行为的批评,现在反倒因为辩护方的说辞,而让部分旁观者产生了疑问和共情。 不过,也有观点截然不同的旁听者表示担忧:“如果完全无罪辩护成立,是否会导致对某些潜在行为的纵容呢?”这引发了一种对法治与人性平衡的深层次思考。 大家能够理解某些行为的无奈,但对于案件后续如何影响社会,又抱有一定忧虑。 从情感到法律,这场争论注定不会有一个简单的答案。 值得注意的是,整个案件的局势不仅仅依赖辩护词或旁听者的反应,最终还是需要通过证据来判断。 在审判中,一些关键证据,如事件发生时的记录、相关人员的证言,正在逐步被引入。 而正是这些内容,正在逐步调整舆论的视角。 案件走到这个阶段,显然已经超越了单一性。 而从旁听者到律师的态度变化,其实也折射出了一种更大的社会焦虑。 究竟道德如何与法律相交织? 是否真正可以在情与法中找到某种平衡点? 很多旁听者悄悄走出法庭时都是满脸凝重。 最终的审判结果尚未尘埃落定。 在等待结果的这段时间里,许多人开始在内心默默揣测与反思——换作是自己,在那样的情况下,又会如何选择? 这种代入式思考让每个人不仅是在评判案件,也是一次对内心底线的再探究。 您的看法呢? 如果法律与情感碰撞在一起,又该如何取舍? 明里公平律法谈判,而暗中又何尝不是道德的考验。 我们或许都应该深思——是站在正义的一边,还是那无奈的一方? 信源:山西“狗咬人引发刑案”进展,被告律师:被告人一直在退让!-江宝观点