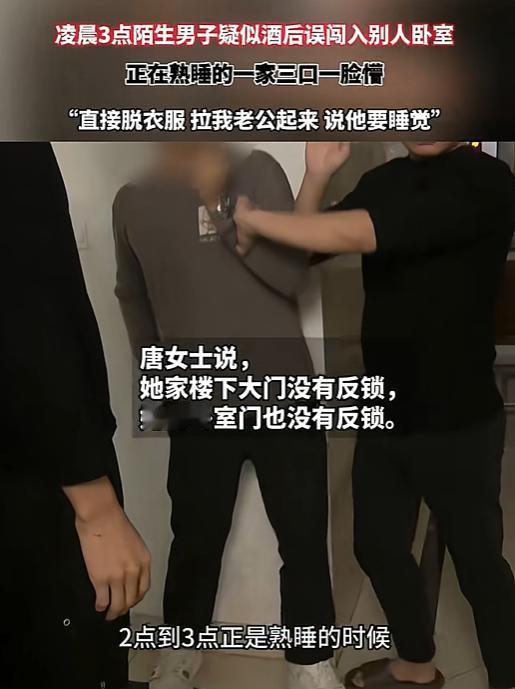

江苏,唐女士和老公正在家睡觉,突然一陌生男子闯进卧室,一边脱衣服裤子,一边将唐女士丈夫拉起来,让他闪一边去,说他要上床睡觉,结果,被唐女士丈夫他按住,唐女士吓得直接跳下床,一边跑出去叫人,一边报警! 凌晨三点的闯入者:一道未反锁的门,三重破碎的安全幻觉 江苏苏州那个凌晨,一切的荒诞和恐惧,都始于一声轻微的“咔嗒”。这并非什么精心策划的入室犯罪,而是一个男人误把别人家当自己家,闯进来就想脱裤子睡觉。这个故事的核心矛盾,就是一个声称“回家”的闯入者,和一个在自家床上被惊醒的家庭。 而这一切的根源,竟只是一个被我们无数人忽略的动作:睡前反锁房门。这道门背后,塌陷的究竟是什么? 首先崩塌的,是那道物理上的防线。很多人家里的门锁都是那种带把手的“执手锁”,看起来很牢固,但只要没从里面反锁,那点防御力基本等于零。用一张硬卡片就能轻松划开,更别提那个醉汉,他甚至没用任何工具,只是像回自己家一样,随手一拧,门就开了。 这根本不是唐女士一家的特例,而是潜藏在无数城市家庭中的一个巨大盲区。我们习惯了技术的便利,却忘记了最原始的物理防护是需要主动去做的。说到底,安全感不是门锁厂商被动赋予的,而是需要我们自己亲手拧上的。 紧接着被撞开的,是法律划定的那道“界碑”。醉汉被惊醒的户主控制住后,逻辑堪称清奇:“我能开门进来,就说明这是我家!”面对民警,他甚至理直气壮,反咬户主“打人”。 这种认知错位,恰恰引爆了网络上关于“犯罪故意”的激烈讨论。有人觉得,他喝断片儿了,可能真没想干坏事。但更多人无法接受,法律保护的是“居住安宁权”,一个陌生男人深夜拿着手机手电筒照进你的卧室,脱掉外套裤子,甚至动手拉扯你丈夫让你腾地方,这本身就已经把这份安宁撕得粉碎。 无论他脑子里想的是什么,他的行为已经构成了实质性的威胁。这正是那句老话的现实写照:“醉酒不是挡箭牌”。一个人喝酒的自由,终结于侵犯他人合法权益的那一刻。这道法律的门,必须死死锁住。 而最难以修复的,是那道心理上的“港湾”防线。家,为什么是家?因为它承诺了一个绝对安全的私密空间。可这一次闯入,毁掉的就是这份最核心的信赖。 你可以想象一下唐女士的感受。凌晨三点,卧室门锁传来异响,一道刺眼的手电光猛地射过来,一个散发着浓烈酒气的陌生人,就在床边开始脱衣服。她第一时间推醒丈夫,摸黑找到手机报警,那份恐惧和颤抖,大概会成为一辈子的阴影。 事件在网上能引发如此巨大的共鸣,本质上是我们每个人对这种“安全感被洞穿”的集体恐惧。最私密、最需要保护的地方被如此轻易地闯入,那种感觉,就是安全感瞬间清零。 醉汉最终被民警强行带走了,可那个家庭破碎的安全感呢?更换一把更牢固的C级锁很容易,但那扇被轻易推开的“心理之门”,想要重新关上,恐怕就难了。 说到底,江苏这起事件就是一面镜子,照见了我们物理防御的脆弱、法律执行的复杂,以及心理安全感的珍贵。守护家的安宁,不仅要拧紧门上的物理锁芯,更要明晰法律的边界,还要共同捍卫那道存在于每个人心中、不容侵犯的“家门”。