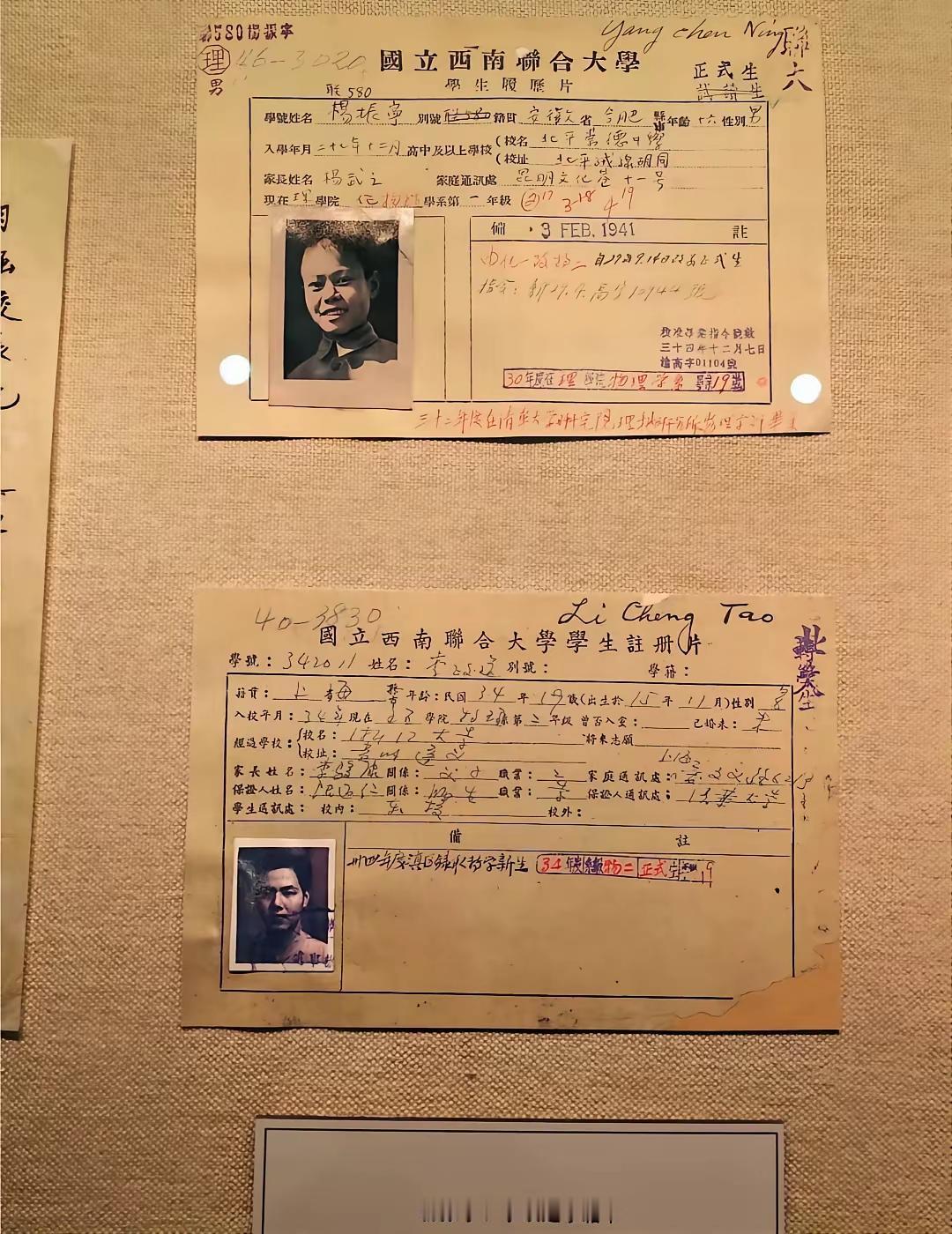

杨振宁离去后,49岁的翁帆穿着35元的帆布鞋悄然搬离旧居,带走34箱沉甸甸的手稿。她依然居住在清华园内,只是从别墅移居到南区的教授公寓,每日在食堂用两荤一素的简餐,清早提着磨破边的帆布包走向图书馆。 清华图书馆特藏部的台灯下,翁帆指尖抚过 “规范场论” 手稿的演算痕迹。 突然想起 2004 年与杨振宁初谈学术的午后,那时她还在广东外语外贸大学做研究。 如今这份手稿整理工作,成了她事业与情感最深刻的延续。 翁帆早年毕业于汕头大学外语系,后来考取广东外语外贸大学硕士。 研究方向是翻译理论,曾参与过国外学术著作的译校工作,对文字格外敏感。 2004 年因学术交流与杨振宁相识,她严谨的治学态度,让杨振宁印象深刻。 那时她常帮杨振宁整理外文资料,标注学术术语,慢慢走进他的学术世界。 这份早期的学术辅助,成了她后来接手手稿整理的重要铺垫。 2005 年婚后,翁帆并未停下学术脚步,反而成了杨振宁的 “学术搭档”。 杨振宁撰写《杨振宁文集》时,她协助核对文献出处,整理会议发言录音。 遇到英文文献中的专业表述,她会反复查证,确保翻译精准无误。 有次为确认一个量子力学术语的译法,她泡在图书馆查了三天资料。 杨振宁常说:“有翁帆在,我不用担心文字上的疏漏,她比我还细致。” 2021 年杨振宁向清华捐赠首批书信资料时,翁帆全程参与整理归档。 她根据学术领域分类,为每份资料编写摘要,方便研究者查阅。 那时她就对杨振宁说:“未来剩下的手稿,我想亲手整理,这样更放心。” 杨振宁点头答应,还把自己多年的分类笔记交给她,说 “按你的想法来”。 这份托付,让她更加坚定了守护这些学术遗产的决心。 杨振宁离去后,翁帆带着 34 箱手稿搬离 “大师邸”,住进清华教授公寓。 搬家那天,她特意把杨振宁的分类笔记放在随身包里,怕整理时缺了参照。 第二天一早就到图书馆特藏部,给自己定了规矩:每天整理至少 20 页手稿。 她的整理不只是排序,还结合自己的学术积累,补充背景说明。 在 1957 年诺贝尔奖未公开演讲稿旁,她写下术语注释,方便后人理解。 有次整理到杨振宁与邓稼先的往来信件,她想起早年译校科学书信的经历。 那些信里的学术讨论,需要结合当时的科研背景才能读懂,她便查阅历史资料。 在信旁加注 “此阶段两人正探讨核物理应用方向”,让冰冷的文字有了脉络。 遇到自己当年帮杨振宁标注过的手稿,她会对着旧笔记微笑,仿佛回到过去。 这份带着个人学术印记的整理,让手稿有了独特的 “双重视角”。 如今翁帆每天清晨提着磨破边的帆布包去图书馆,包里装着整理工具和笔记。 她在特藏部有固定的工位,桌上摆着放大镜、中性笔和分类标签,井然有序。 整理好的手稿,已完成三分之一的系统化归档,部分将纳入清华学术数据库。 她还计划撰写整理札记,记录手稿背后的学术故事,让更多人了解其价值。 傍晚她会沿着清华园小路散步,脑子里还在回想当天整理的学术内容。 帆布包边缘磨得更破了,她却舍不得换,因为里面藏着她的事业初心。 有人问她是否会重返译校工作,她笑着说:“整理手稿就是我现在最重要的事业。” 清华园的四季里,她在图书馆的身影,成了学术传承最动人的风景。 这份事业没有耀眼的光环,却需要足够的耐心与热爱,而她甘之如饴。 她用自己的学术积累,让杨振宁的智慧得以延续,也让自己的人生更有分量。 主要信源:(中华网热点新闻——杨振宁去世后,翁帆带走丈夫手稿为何隐居清华)

![一个比一个能许愿,不知道上帝烦不烦[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/11482540796488782949.jpg?id=0)