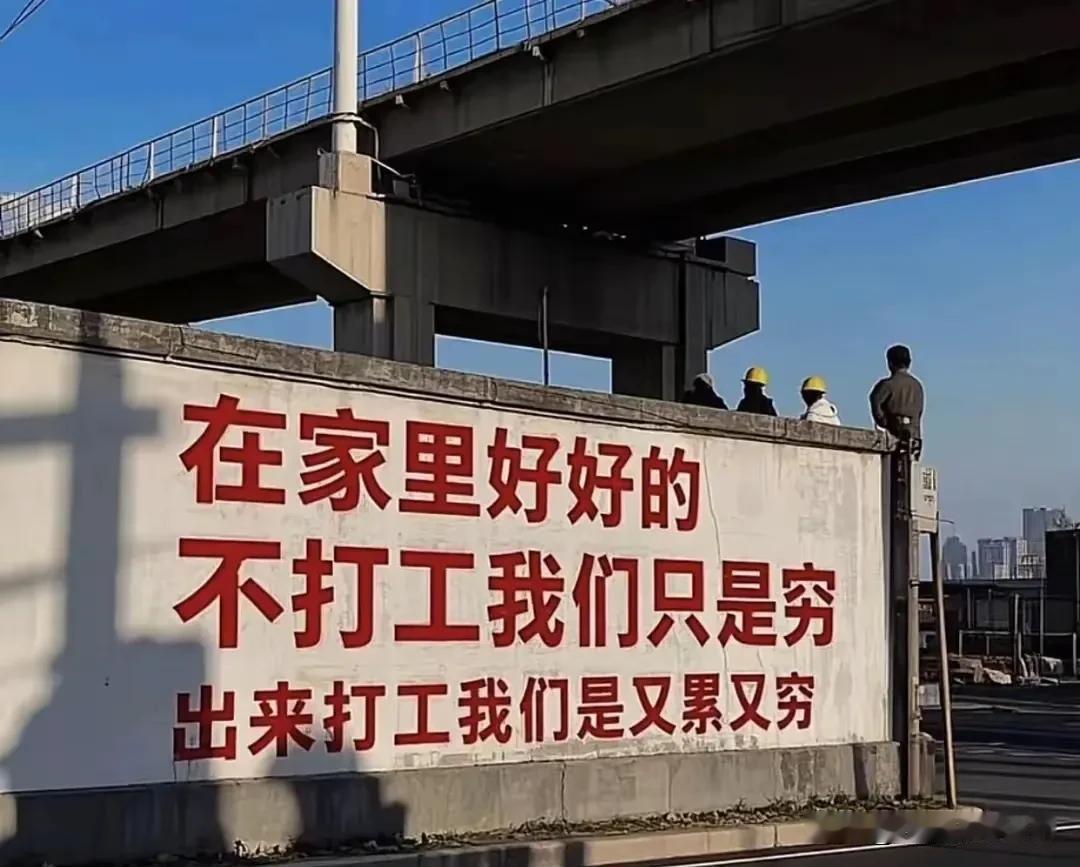

看到防范规性返乡滞乡的标题,有点震惊。农民工,说到底还是农民,当城市就业机会减少,他们一没工作,二没社会保障,不回乡,又能去哪里。 这个问题戳中了最现实的痛点。全国农民工总量已经接近3亿,平均年龄43.2岁,其中50岁以上的占比超过三成,他们大多从建筑、制造等行业转出,涌向服务、零售这些门槛更低的领域。可这些岗位稳定性差,一旦遭遇行业波动,最先受冲击的就是他们。 干了二十年建筑的老周就是如此,工地因环保政策停工后,他找了两个月的活,要么嫌他年龄大,要么要求长期值守,最后只能在小区当临时保安,工资砍了一半还没签合同。 社保的缺失更是悬在头顶的剑。虽然沈阳这样的城市农民工社保参保率已大幅提升,工伤保险参保率达66%,但全国范围内,灵活就业农民工的社保覆盖率仍偏低,跨地域转移时只能带走个人账户部分,社会统筹份额留在就业地,很多人干脆选择退保。 老周就断缴社保五年了,之前在南方打工时缴过三年,返乡时嫌转移手续麻烦退了现钱,如今生病只能硬扛,“不敢去医院,怕一次就把积蓄花光”。这种保障断层,让他们在城市失业时毫无缓冲。 政策其实一直在发力。十部门联合印发的服务保障意见明确提出,取消就业地参保户籍限制,推进社保关系转移接续,还要求企业必须签订劳动合同。根治欠薪专项行动也在持续推进,工资争议能通过速裁庭快速解决,法律援助更是免予核查经济困难状况。但到了基层,这些政策总会打折扣。 不少小微企业为省成本,用“灵活用工”名义规避社保责任,把农民工当“合作者”而非员工,出了问题连劳动关系都难以认定。 他们不是不想留,是留不下。城市的房租、生活费随着物价涨,农民工月均收入刚过四千九,扣除开支后所剩无几。更关键的是归属感缺失,超过半数农民工在城镇居住,但能享受公租房保障的只有五百多万,随迁子女虽能上学,优质教育资源仍难触及。新生代农民工更纠结,他们适应了城市生活,却因社保、户籍卡在中间,既回不去农村,也融不进城市。 返乡也未必是坦途。尽管全国有近1300万返乡创业者,还有两千多家创业基地,但资金、技能仍是门槛。政策给了创业担保贷款和贴息,但申请需要抵押,很多人拿不出来。老家的产业多是农业相关,与他们在城市干的服务业、制造业脱节,想转行得重新学技术,年龄大的农民工根本没这个精力。 防范规模性返乡滞乡,光靠“劝留”没用,得解决“留得住”“回得好”的根本问题。社保要真正灵活起来,允许按险种单独缴纳,医疗跟着就业地走,养老能顺畅转移;企业用工必须规范,劳动合同和社保一个都不能少; 返乡创业的扶持要落地,技能培训得贴合地方产业需求。马光远说社保是历史欠账,这话没错,这3亿人的保障补上来,他们才不用在城市失业时慌不择路地逃向农村。 说到底,农民工既不是纯粹的农民,也没真正成为市民,他们卡在城乡之间,需要的是两端都能接住的保障。政策的温度,终究要体现在每一份签好的合同、每一笔缴齐的社保、每一个能糊口的岗位上。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。