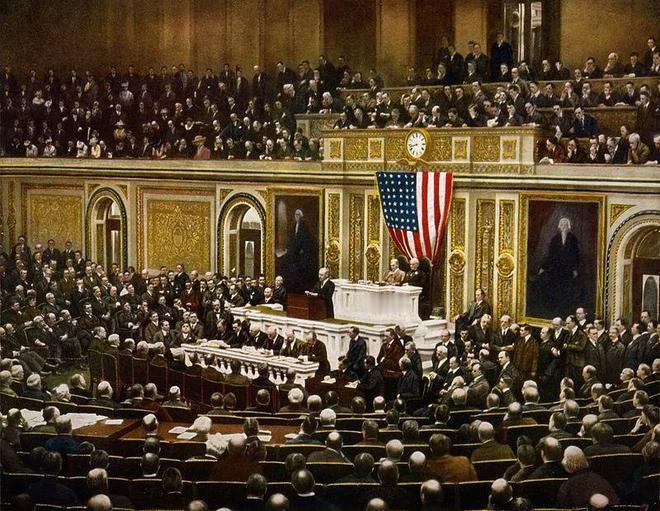

美国国会议员对美国人说,请记住!日本在中国杀害100万人的时候,有54.4万人是在美国帮凶下被杀死的。不愿做帮凶的人,请站起来! 1938年春天,美国洛杉矶街头挤满了五千人,他们不是来看棒球,也不是为了庆祝什么节日,而是聚在一起听一位议员说真话。 这位议员名叫斯考特(Scott),他站在台上,语气沉重却坚定:“日本在中国杀死一百万人时,有五十四万四千人,是在我们美国提供的物资支撑下被杀的。我们,成了帮凶。” 斯考特没有夸张。他引用的数据是1937年的出口记录,那一年日本用于侵华战争的关键军事原料中,有整整54.4%是从美国进口的。 这不是间接帮助,而是实打实的供应线,汽油、钢材、飞机零件、废铁日本军队在中国战场上用的武器,很大一部分是美国工厂制造,美国商船运送,美国政策默许的。 当时美国政府打着“中立”的旗号,但这份中立只写在纸面上,1931到1941年,美国对日本的物资输出规模令人咋舌。 1939年,日本进口的石油中,有90.8%来自美国,到了1941年前三个月,美国对日出口的飞机汽油甚至比前年同期增长了131%。 一边说不参战,一边把油桶和火柴递给正在侵略的国家,这样的“中立”,对中国来说就是一场灾难。 不止是油,1937年美国提供了日本废钢铁进口的90.39%,铜、橡胶、汽车零件、发电机,几乎所有能用在军工上的材料,美国都源源不断地供给日本。 而早在1931和1932年,美国对日本的军火出口金额就高达1.81亿美元。这不是偶然的疏忽,是系统性的支持。 有人可能会问,既然美国一开始就知道日本在侵略中国,为什么还继续出口?答案其实很现实,钱。 当时美国刚经历大萧条,失业率居高不下,工业产能过剩,急需海外市场释放压力。而日本正好是美国的第三大贸易伙伴。 从1932年到1940年,美日贸易额从1.35亿美元涨到了2.27亿美元,这不仅是数字上的增长,更是美国经济复苏架构的一部分。 在美国政界,不乏有人为这种贸易辩护,时任总统胡佛曾说,日本的扩张“不可避免”;罗斯福上任初期仍然延续了绥靖政策。 美国国会通过的《中立法案》虽然表面上禁止向交战国输出军火,但对钢铁、石油等战略物资开了绿灯,这种“选择性中立”,让日本得以在侵略战争中如虎添翼。 这套做法在国际上并不稀奇。彼时的欧洲政界也有类似心态。 英国首相张伯伦就公开表示“同情日本”,因为他希望日本与苏联交战,从而帮西方减轻压力,这种“祸水东引”的算盘,不仅出现在华盛顿,也出现在伦敦、巴黎。 不过,美国国内并非所有人都认同这种做法,1937年美国哲学家杜威与爱因斯坦等学者联名发表《杜威宣言》,呼吁停止对日军售,抵制日货。 在码头上,美国工人曾集体罢工,拒绝为开往日本的货船装卸物资,华侨学者胡敦元通过研究揭露美日贸易背后的真相,唤起更多人对中国抗战的同情,这些声音虽然微弱,却在黑暗中闪着光。 1941年夏天,局势终于变了,日本占领法属印度支那南部,开始威胁美国在东南亚的利益。 面对直接威胁,美国政府终于下定决心,冻结日本在美资产,全面禁止对日出口,特别是石油,这一下日本的战争机器真正“断油”了。 日本军方的反应是偷袭珍珠港,把美国彻底拉入战争,这场战争,美国不再是背后支持者,而是正面交战方。 历史学者普遍认为,如果美国早几年对日本实施石油禁运,日本的经济可能早就崩盘,侵华战争也许不会持续那么久。 这段历史没有胜利者,对中国来说百万生命在战火中消逝;对美国来说,原本可以避免的冲突最终以战争收场。 斯考特议员在演讲中说的话,如今听来依然刺耳却真实:“不愿做帮凶的人,请站起来。”这不仅是对过去的反思,也是对未来的提醒。 即使到了今天日本国内仍有势力否认过去,淡化侵略历史,否认南京大屠杀,掩盖慰安妇问题,真相教育显得尤为重要。不仅是为了受害者的尊严,更是为了避免历史重演。 现实世界并不遥远。能源、芯片、稀土这些战略物资,依然可能被某些国家武器化。 当经济利益与道义责任发生冲突时,我们是否还能做出正确选择?历史给出的答案并不乐观,但也并不绝望。 美国的政策制定者和军火商曾是日本侵华战争的帮凶,这一点,数据已经写在档案里。 可美国的民间,也有无数个普通人站出来,大声说“不”。他们的行为,也许无法阻止一场战争,但至少证明,人类并非全然冷漠。 历史不能改写,但可以记住。当真相摆在面前时,选择装聋作哑,就是对暴行的默许。而斯考特议员的那句话,今天依然值得被铭记:“不愿做帮凶的人,请站起来。” 信息来源: 《“日本每在中国杀死100万人,其中54万4千就是...》——澎湃新闻