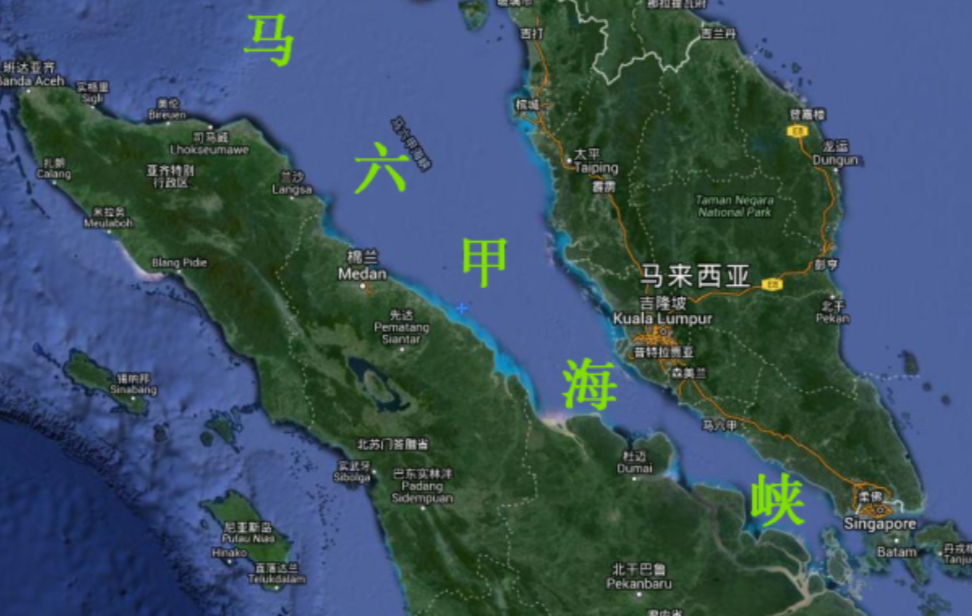

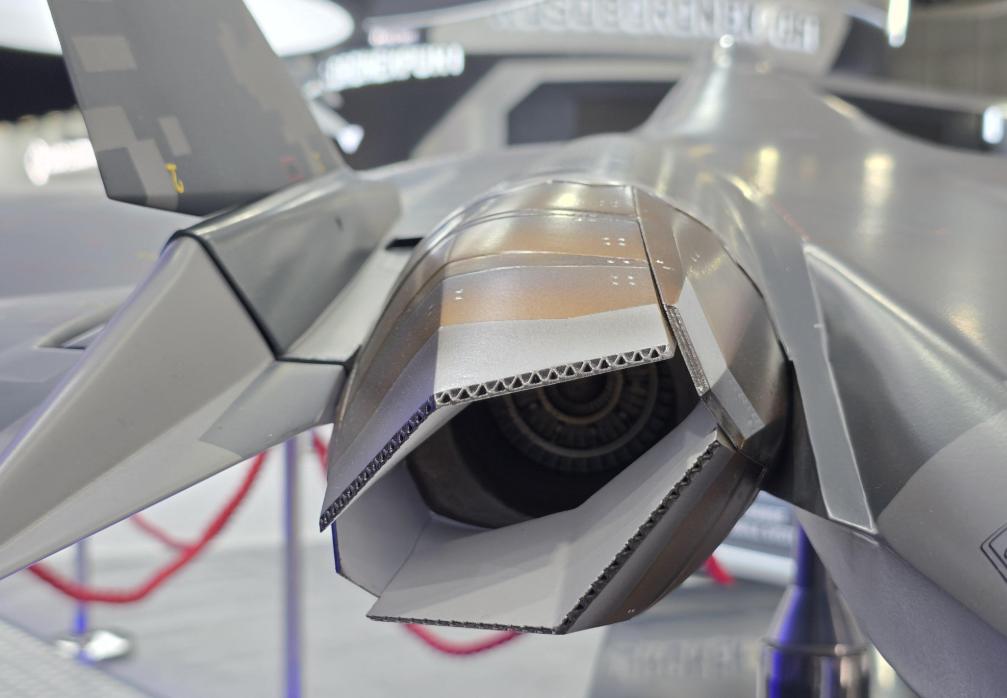

美军飞行员集体懵了!为什么总遇不上中国的王牌战机,反而是一些“老家伙”? 这背后藏着什么猫腻?难道中国空军藏着掖着,不舍得亮出王牌? 这并非装备落后,分明是一场精心布局的战略自信秀,是一盘深不可测的大棋。 想看懂这盘棋,我们得先从棋子说起。 南海这片风云海域,早已是中美空军互动的常态化舞台。 美军的P-8A反潜机和RC-135侦察机依托卫星链路,高频次抵近侦察,试图编织一张无形的情报网。 而我方则以海南等基地为支点,构建了快速响应的防御体系。 根据2024年11月的最新动态,中国已在部分前沿岛礁部署了新一代集成化电子对抗系统,能与无人机群协同作战,进一步强化了区域控局能力。 主角歼-11,作为苏-27的国产升级型,拥有近4000公里的惊人航程,完全覆盖南海核心区,其维护成本仅为同类多用途机的三分之一。 而那些被视为“爷爷辈”的歼-6,经过智能化改装,成本不到32万美元,却能摇身一变成为电子战无人机或消耗性诱饵。 从这个细节可以看出,我们早已摆脱了必须用对等装备应对的僵化思维,进入了“你打你的,我打我的”的全新博弈阶段。 对峙发生在国际空域但靠近我方主张线,美方高频次抵近,我方则依法依规进行监视驱离,这正是认知冲突的根源。 真正的王牌,并非用在每一次日常应对中。 歼-20这样的隐身战机,其核心价值在于高烈度对抗中的“一击制胜”,若频繁用于拦截侦察机,反而会暴露雷达特征,得不偿失。 因此,将效费比做到极致,就成了这场博弈的关键。 一架改装后的歼-6无人机,成本仅32万美元,而美军为了拦截它,可能要发射一枚价值430万美元的防空导弹,这笔经济账,怎么算都是美方亏。 更关键的是战术上的“车轮战”,歼-11梯次升空,像牛皮糖一样黏着美军机,持续高压周旋数小时,让侦察机被迫提前返航。 机组人员的疲劳度监测数据直接突破阈值,后续三天都无法执行任务。 这种“低成本+持久战”的非对称打法,与上世纪60-70年代越南战争中,北越利用“胡志明小道”等低技术后勤网络,有效对抗美军绝对技术优势的案例有异曲同工之妙。 历史一再证明,技术优势并非不可战胜。 这种战术的终极效果,是将抽象的“体系优势”可视化:用极低的成本,就稳稳守住了南海48万平方公里的核心经济区,为我们搞经济、搞创新创造了更稳定的外部环境。 这正是歼-11“功能定位”的完美体现——它不是最顶尖的明星,却是日常巡逻最可靠的“工兵”。 这种选择的真正价值在于,它用成本逻辑解构了传统的技术代差迷信,为大国博弈提供了一种更具智慧和可持续性的范本。 这种“旧装备变新资源”的思路,其价值远超军事领域,形成了一个跨领域的良性循环。 国防投入催生的无人机遥控、北斗导航等技术,正反哺民用物流和农业植保产业,实现产业升级;而强大的民用产业又反过来为国防提供了更坚实的基础、更低廉的成本。 这份坚持的价值,在于它展示了一种资源利用的最大化智慧。 这让我们想到,无论是在职场竞争还是商业对抗中,最“聪明”的解决方案,往往不是堆砌最昂贵的资源,而是找到那个性价比最高的“非对称”支点。 这种非对称战术的常态化,正迫使美军重新评估其前沿侦察行动的效费比,未来或将投入更多高成本平台,从而可能引发新一轮围绕“反介入/区域拒止”能力的尖端军备竞赛,深刻改变西太平洋的军事平衡。 面对看似强大的对手,清醒的认知和巧妙的策略,永远比单纯的硬碰硬更重要。 当然,博弈仍在继续,风险与机遇并存。 那么问题来了,您觉得美军接下来会换什么招数应对?评论区聊聊。