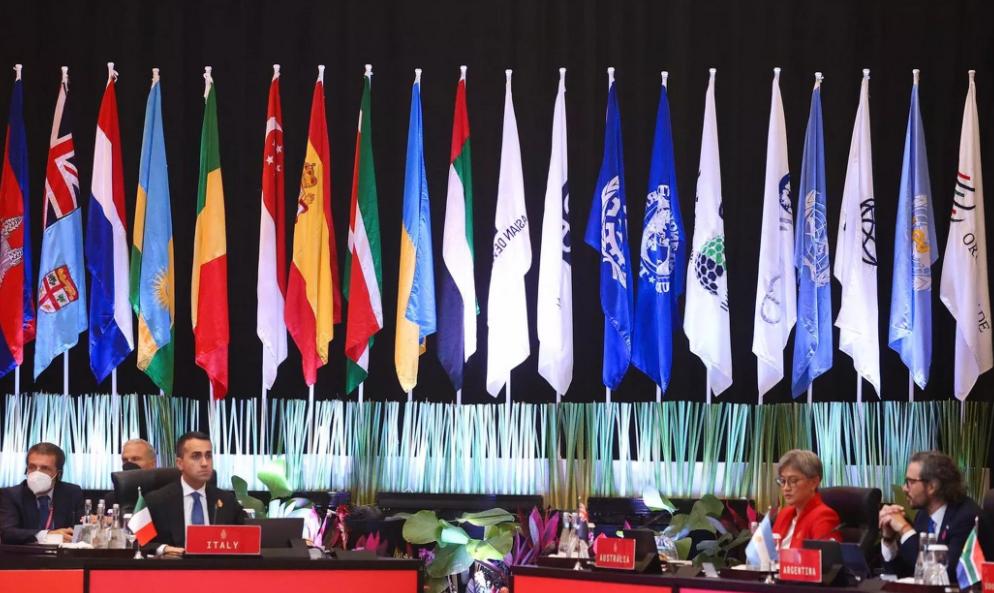

阿根廷拒绝签署G20联合声明! 阿根廷政府宣布,该国决定不签署在约翰内斯堡峰会上通过的G20领导人联合声明,“阿根廷不支持在约翰内斯堡G20峰会期间分发的成果文件。 阿根廷总统米莱此前已明确表示不出席此次峰会,仅派外长基尔诺代为参加,与特朗普政府同步抵制,被认为是对美国立场的呼应。 此次声明未签,表面理由是“成果文件与阿方利益不符”,实质是阿政府与华盛顿绑定加深,对南非推动的“全球南方”议题保持距离,以换取美方在货币互换和债务谈判上的支持。 当多边共识被双边利益绑架,G20的团结就只剩象征意义;阿根廷用缺席换短期筹码,却可能丢掉在全球治理里的话语权,这笔账迟早要还。 米莱的外交理念,从他竞选时那句“让阿根廷再次伟大”的口号就能窥见一斑,这无疑是对美国政治话语的直接借用。 他上台后,阿根廷的外交方向盘几乎是猛打了一圈,迅速疏远了与俄罗斯、中国等国的传统联系,转而向美国和以色列靠拢。 这种近乎“一边倒”的姿态,在拉美地区显得格外突兀。过去,无论阿根廷国内政治如何风云变幻,其在国际舞台上总能保持一种相对独立的、属于发展中国家的立场。如今,这种立场正在被一种更赤裸、更直接的现实主义所取代。 那么,究竟是什么样的“成果文件”让阿根廷如此决绝?南非作为本届G20的轮值主席国,自然将推动“全球南方”国家的议程作为核心。 这些议题往往围绕着气候融资的公平性、国际货币基金组织等金融机构的改革、减免发展中国家债务等。这些都是长期以来发展中国家群体共同呼吁的,旨在重塑一个更加平衡的全球经济治理结构。 对于阿根廷这样一个深陷债务泥潭、饱受通胀之苦的国家来说,这些议题本该与它的切身利益息息相关。然而,米莱政府却选择了与这个集体诉求保持距离。 这背后的逻辑,其实并不复杂。阿根廷的经济已经到了命悬一线的地步,数百亿美元的外债压力和失控的物价,让任何一届政府都喘不过气。而解决这些问题,绕不开两个关键角色:一个是手握重票的国际货币基金组织(IMF),另一个就是美国。 米莱政府显然认定,与其在G20这种“务虚”的场合为遥远的全球治理理想发声,不如抓住眼前能带来实际利益的“大腿”。 拒绝签署一份被华盛顿视为过于“左倾”或挑战现有秩序的声明,就是向美国递上的一张“投名状”。 这几乎是在公开宣告:阿根廷愿意成为美国在拉美地区更可靠的盟友,以此换取在债务重组谈判、货币互换协议上的关键支持。 这种选择,与特朗普时期美国奉行的“美国优先”和对多边主义的怀疑态度不谋而合。尽管特朗普目前并非在任总统,但其所代表的共和党保守势力对美国外交政策的影响依然深远。 米莱政府此举,无异于提前与可能回归的美国政治力量进行了一次“政策对表”,赌的就是未来的美国会为今天的“忠诚”买单。 当一个重要的国际经济论坛,其共识的达成需要看个别大国的眼色,甚至成为大国博弈的延伸时,G20的团结就只剩下象征性的外壳。 阿根廷的“离席”,撕开了这层温情脉脉的面纱,暴露出多边主义在残酷的国家利益面前的脆弱性。 这已经不是第一次G20峰会因分歧而难以达成完全一致的声明,但阿根廷如此直接地将双边利益置于多边共识之上,无疑开了一个值得玩味的先例。 用缺席和拒绝来换取眼前的经济筹码,这笔交易看起来似乎很划算。毕竟,国家的生存与发展是第一位的。但问题在于,这种交易是否暗藏着更高的长期成本? 阿根廷曾是“全球南方”阵营中一个有分量的声音,在联合国、G20等多边场合,它的立场和选择能够影响议题的走向。 如今,主动选择边缘化,意味着它在全球经济治理体系中的话语权将被大大削弱。当未来需要为整个发展中国家群体争取利益时,谁还会记得一个曾经“叛逃”的伙伴?这笔用长远战略地位换取短期经济援助的账,阿根廷未来恐怕要仔细算一算。 米莱的这场豪赌,究竟是带领阿根廷走出困境的务实之举,还是将国家推向孤立无援境地的短视行为?这个问题的答案,或许只有时间能给出。但可以肯定的是,国际政治的账本,从来都不会简单明了。

用户13xxx01

二普不分家,,,