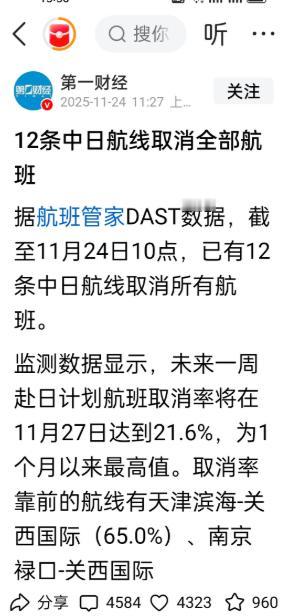

果不其然。 日本政坛人物高市早苗突然宣布了与中国推进“互惠”的方向,这一表态被多家媒体解读为降温信号。 先看眼前的压力。2019年访日消费结构里,中国旅客的消费占比约三成以上,日本旅游业和零售业对这部分客源依赖度不低。2023年中国暂停进口日本水产品后,北海道、青森等地渔港出现库存积压,地方行业协会频频发声求解。对照过去几年韩国在中国游客骤降时出现的商圈冷清现象,日本商界对客源与市场的敏感度更高。把生意保住,是这次表态的底层动因。 制造环节也是关键点。东京电子、尼康、佳能等企业,设备和零部件对中国市场有不小占比,财报里长期把中国列为重要销售地之一。对照美国和欧洲多家设备商在对华限制收紧后订单出现波动的情况,日本企业对市场变化非常谨慎。把订单稳住,避免链条断裂,是现实考虑。 还有原材料环节。2010年稀土风波后,日本虽在澳大利亚等地寻求多元采购,但中国仍是重要来源之一,部分细分品类替代难度高。看欧洲的做法,推进关键矿产多元的同时,也在维持与现有供应方的沟通与节奏,避免短期冲击。把供给端风险降到可控,是务实路径。 再落到民生感受。日本这两年物价涨幅持续在高位区间,家庭开支压力上行,旅游、餐饮等服务业恢复进程受客源结构影响明显。对照澳大利亚在恢复与中国商品往来后,葡萄酒、海产等品类的销量回暖,日本地方政府和行业更看重稳定的外部需求。把就业与税收护住,是一线关切。 就在高市释放缓和信号的同时,石平在媒体上主张联合收紧对华半导体设备出口,并判断中国不会动旅游和稀土牌。据媒体报道,他出生于中国,后加入日本籍,长期发表强硬观点。对照日本设备商对中国市场的依赖度,这类主张一旦落地,直接影响的是企业订单和研发投入节奏。把技术投入持续下去,需要稳定的现金流。 石平的观点还有另一层影响,就是容易把经济议题推向对抗,削弱行业层面的沟通空间。看过去十多年中日之间的产业往来,很多技术合作和标准互认是企业层面推动的,遇到波动时,机构对接能在细分领域找到缓冲。把行业通道留住,比单纯喊口号更有效。 高市的表态,更多是在给现状找出口。她所在阵营的强硬基调在选举话语里常见,但企业端和地方端的反馈会直达决策圈。类似的调整,此前在能源、农渔和消费品领域都出现过。把话语和做事对齐,是节奏调整的信号。 回看中日互动的长期轨迹,互利的项目稳定推进时,贸易和人员往来的曲线更平稳;情绪化拉高时,企业成本和社会支出都会抬升。日本经济恢复依赖外需和技术升级,离不开对主要市场的可预期环境。把预期管理好,是修复的起点。 对于激进声音,最好回到数据层面评估。设备、原材料、客源、供需结构,都能量化。只要把账算清楚,企业和从业者的选择会很明确。把讨论落在可验证的指标上,才有意义。 中日之间的互动,离不开行业对接和务实推进。把火降下去,让生意和项目先跑起来,利益盘子自然会扩大,分歧的处理空间也就更大。 这次的降温信号,不是姿态,是现实。把握当下,把路走稳,比任何口号都管用。