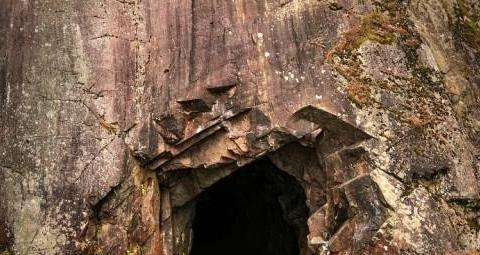

1984年,一个成都的初三学生,脑子里全是武侠小说里的奇遇。他听说峨眉山的九老洞里藏着武功秘籍,就带上干粮和手电筒,一个人摸了进去。 洞里黑漆漆的,手电光束在湿漉漉的岩壁间晃动,石钟乳的影子被拉得奇形怪状,却始终没有秘籍的踪迹。 他正对着一块平整的石壁叹气,忽然发现石缝里嵌着一点微弱的反光;伸手拨开浮土,半颗白森森的骷髅头竟滚到了脚边。 少年吓得倒退两步,手电光在黑暗中剧烈颤抖——这不是秘籍,是死亡的冰冷宣告。 他转身想原路返回,却发现来时的岔路口早已被纵横交错的通道淹没;九老洞像一头沉默的巨兽,悄然合上了它的“喉咙”。 这个15岁的少年,从此消失在了峨眉山的腹地,成了当地人茶余饭后“洞神收童男”传说的又一个注脚。 两年后的1986年1月,乐山汉子衣瑞龙站在九老洞入口,手里攥着一张手绘地图。 这个被称为“中国第一飞人”的滑翔爱好者,总爱跟别人打赌——“说这洞有神仙的,敢不敢跟我下去走一趟?” 他带着三个徒弟,背着绳索、工兵铲和压缩饼干,深一脚浅一脚地走进洞穴。 越往深处,空气越发阴冷,蝙蝠的臊味混杂着地下水的潮气扑面而来,脚下的碎石发出“咔嚓”的脆响。 穿过一段仅容一人侧身通过的“一线天”,前方忽然传来潺潺水声;一条暗河横亘眼前,水面泛着幽蓝的光,仿佛连接着另一个世界。 他们蹚着及膝的冷水往前走,河道渐渐收窄,最后只能趴在冰冷的鹅卵石上匍匐前进。 爬出狭窄的裂隙后,头顶忽然出现一个不规则的洞口,离地足有2.6米高,洞壁光滑得像被打磨过,还带着向内倾斜的弧度。 “搭人梯!”衣瑞龙低吼一声,踩着徒弟的肩膀攀了上去;当他的手电光扫过洞室地面时,整个人僵住了。 一具完整的人类骸骨蜷缩在角落,肋骨处还挂着几片褪色的蓝布碎片——那是当时中学生校服的颜色。 衣瑞龙的目光缓缓移向洞壁,几道深可见骨的抓痕赫然在目,指尖的位置还残留着暗红的血渍;2.6米的高度,光滑的岩壁,一个少年如何爬得上去? “是1984年那个成都娃……”徒弟的声音带着颤音。 消息像长了翅膀,三天就飞到了成都;四川省科委当即拨款,207地质队带着测绳、罗盘和相机进驻九老洞。 19天的科考,队员们用红漆在岩壁上标记了67条岔路,测绘出洞体的三段结构:浅部是游客能到达的“安全区”,中部是如蛛网般的迷宫,深部则藏着暗河与竖井。 最令人心惊的发现,藏在迷宫深处的几个隐蔽洞室里——除了少年的骸骨,他们还找到了18具不同年代的人类遗骸,有的倚着石壁,有的泡在暗河淤泥里,最年轻的骸骨腕骨上还套着一个塑料手环。 “哪有什么神仙?”老地质队员对着镜头摇头,“这洞200万年前就形成了,复杂的地形和缺氧环境,才是真正的‘索命符’。” 上世纪80年代的中国,《少林寺》的热映让“武侠梦”席卷街巷;峨眉山作为传说中的“仙山”,成了无数青少年的“探险目标”。 九老洞“藏秘籍”的传言,像一颗投入湖面的石子,激起了多少少年的冒险心? 那个成都学生不是第一个,也不是最后一个——科考队在暗河下游发现的一具中年骸骨,随身带着1958年的粮票,或许也曾是个“寻梦者”。 衣瑞龙后来常跟人说:“那孩子的抓痕,比任何武侠小说都让我震撼。” 他依旧飞滑翔伞,依旧探洞穴,只是每次出发前,都会给儿子留一张字条:“探险不是送死,敬畏自然才能活得更久。” 2013年秋,70岁的衣瑞龙在汉源湖上空进行滑翔训练时,伞翼突然失速;目击者说,他坠落前还在试图调整伞绳,像一只不肯认输的鹰。 如今的九老洞已装上铁栅栏,洞口的警示牌用红漆写着:“已探明危险洞段19处,失踪人员骸骨19具,严禁入内。” 栅栏上还挂着几个褪色的许愿牌,大多写着“求武功秘籍”“愿得奇遇”;风吹过牌面,发出“哗啦哗啦”的声响,像极了那个少年在洞壁上抓挠的声音。