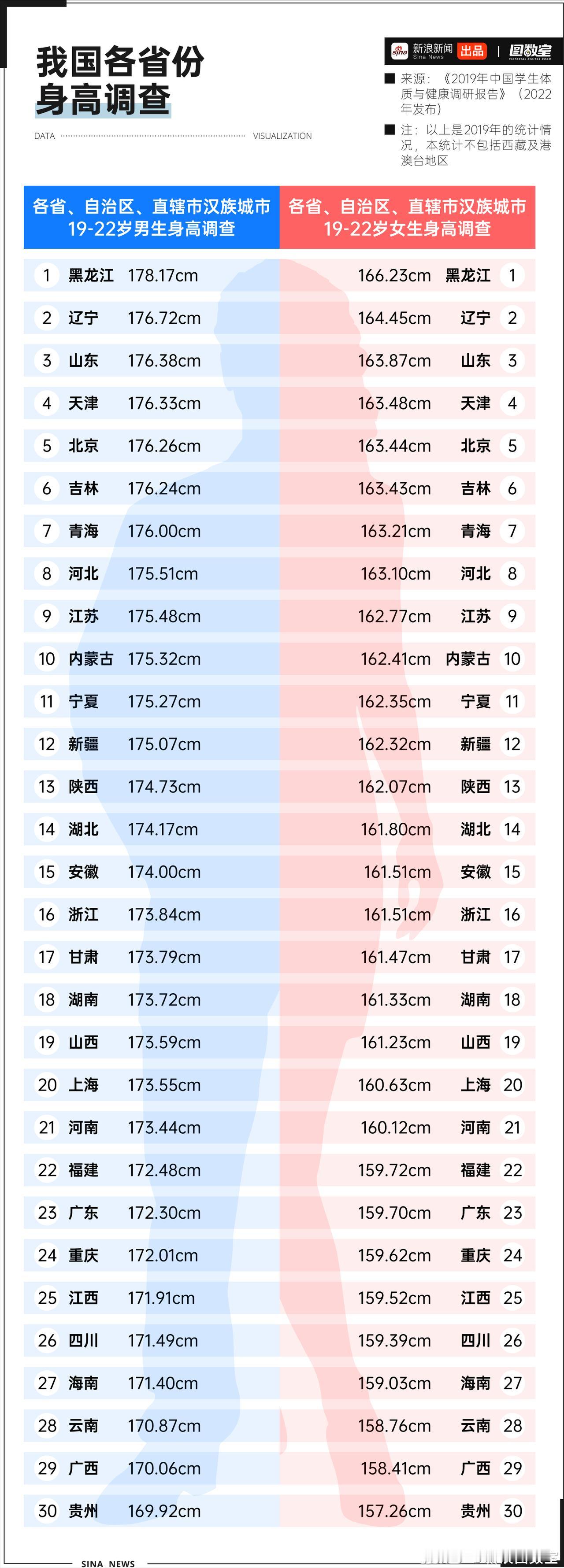

三十五年前,老一辈口中“小萝卜头”特别多,孩子们普遍比现在小一圈。如今,画风彻底改变——《柳叶刀》的研究揭示,从1985到2019年,中国19岁男性平均身高增加了惊人的8.1厘米,增幅高居全球第一;女性也增长了6.1厘米,增幅位列世界第三。 这意味着,“00后”小伙子比他们的父辈平均高出将近9厘米,这种跨越仅用了不到两代人的时间。 细看地域分布,传统的“北方高大”印象需要刷新一下了。数据显示,黑龙江(178.17厘米)、辽宁(176.72厘米)、山东(176.38厘米)的19-22岁男生平均身高稳居全国前三,北方省份在身高排行榜上确实占据明显优势。 但南方青年同样在奋起直追,江苏小伙以175.48厘米的平均身高为“南方阵营”撑起了门面,甚至上海男生的平均身高也突破了175厘米大关。 南北方身高顶尖水平之间的实际差距其实很小,例如“北方最高”的黑龙江与“南方最高”的江苏,男生平均身高差值仅为2.69厘米。所以,称呼南方朋友为“小土豆”实在有失公允,毕竟统计学上的南方并非满是“宝宝巴士”。 这波强劲的身高增长浪潮,根源在于经济的快速发展和生活水平的实质性飞跃。有研究指出,一个国家的成年男性平均身高与其人类发展指数(HDI)存在正相关关系。 中国经济腾飞的三十年,恰恰也是年轻一代身高增速最快的三十年。膳食结构的改善是最直观的表现:2020年,中国蛋、奶、水产品的人均消费量比1980年翻了8倍左右,肉类消费量也增长了近4倍。 充足的蛋白质摄入,为骨骼生长提供了关键原料。有学者曾指出“营养科学救国论”,认为过去国人饮食普遍偏高碳水、低蛋白、低维生素,而改革开放后,人们从追求“吃饱”转向“吃好”,肉蛋奶的充足供应起到了关键作用。 除了“吃得好”,科学的养育观念也日益普及。家长们都懂得要抓住春季这个“长高黄金期”,因为世界卫生组织的研究证实,春季(3至5月)孩子的身高生长速度是其他季节的2到2.5倍。 促进长高的后天因素可以概括为“营养、睡眠、运动”三驾马车。蛋白质和钙是长高的关键营养,确保牛奶、鸡蛋等优质蛋白的摄入至关重要。 生长激素主要在夜间深睡眠时分泌,特别是晚上10点后进入高峰,因此让孩子尽量在10点前入睡非常重要。运动则能够有效刺激生长激素分泌,弹跳类运动如篮球、排球、羽毛球、跳绳等,能对骨骼产生良性刺激,促进软骨生长。 然而,身高增长的喜悦中也夹杂着一些不必要的焦虑。在儿科生长发育门诊,80%的咨询都与身高相关。很多孩子的身高本在正常范围,但家长仍希望借助医疗手段“再蹿一蹿”。实际上,真正需要医疗干预的矮小症比例很低(我国成年男性的矮小标准为低于160厘米,女性低于150厘米)。 遗传因素占据了身高的主导地位,大约在60%-80%之间。孩子的最终身高通常围绕其遗传靶身高(男孩≈(父亲身高+母亲身高+13)/2;女孩≈(父亲身高+母亲身高-13)/2)在一定范围内波动。一些家长对“身高内卷”的过度关注,有时反而会给孩子带来心理压力。 比起身高数字的攀升,青少年整体的体质健康或许更值得关注。近期出现的“脆皮大学生”梗,反映了部分年轻人容易生病、身体素质欠佳的问题。 有高校体育部负责人反映,约40%的男生在体测引体向上项目中拿不到分,很多人一个都完成不了。2022年的《第五次国民体质监测公报》也表明,我国幼儿和部分成年人群体的身体素质某些指标有所下滑。 因此,在关注身高的同时,更要重视全面的身体素质锻炼。教育部等部门也及时发布了相关文件,建议儿童青少年每天至少进行70分钟的中高强度体力活动,每周至少进行3次抗阻运动。 中国人越窜越高是不争的事实,这背后是国家整体国力跃迁和万千家庭小日子日益红火的微观体现。与其过度焦虑那几厘米,不如帮助孩子养成健康的生活习惯,让他们拥有强健的体魄和快乐的心灵——这远比单纯的身高数字更有价值。