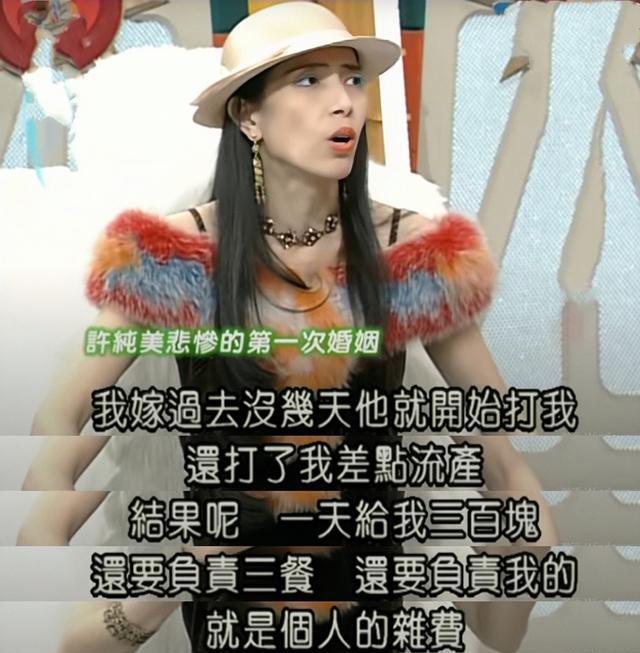

1976年的台北初秋,19岁的许纯美攥着磨得起毛的衣角站在李家大宅门口。 她刚从医生那里拿到孕检单,而那个让她怀孕的男人,富豪李文清,正搂着穿旗袍的女人从黑色轿车里下来,看都没看她一眼。 那时她还不知道,这场“意外”会让她把后半生都押进“面子”这场赌局里。 后来她成了媒体口中的“豪横名媛”,戴着鸽子蛋钻戒在镜头前说“我家厕所比你家客厅大”。 可没人知道,她12岁在动物园给父亲送饭时,亲眼看见外籍游客把父亲的拍照道具扔在地上,骂骂咧咧说“穷鬼就该待在笼子里”。 从那天起,她书包里多了个小本子,每一页都写着“要有钱”,写得纸都透了。 李文清给的婚礼很风光,台北报纸社会版都登了照片。 可新婚夜他就甩过来一叠钱,说“安分点,别给我惹麻烦”。 接下来六年,她数着丈夫夜不归宿的日子,躲着他酒后挥过来的拳头,连孩子哭都得捂着嘴,怕被说“贫贱人家的种没规矩”。 25岁离婚那天,她抱着三个孩子站在民政局门口,手里攥着那点赡养费,突然发现钱好像没那么重要了,可除了钱她又什么都没有。 再后来她嫁给了大18岁的郑奇松,这个房地产大亨会给她剥虾,会陪孩子逛公园。 她以为这次终于抓着“温柔”了,直到郑奇松躺在病床上拉着她的手说“财产都留给你”。 捧着20亿遗产站在空荡荡的豪宅里,她第一次在半夜哭出声,不是因为难过,是因为搞不懂,怎么有了这么多钱,心还是空的? 之后的日子像按了快进键,她嫁过说要“拯救”她的救命恩人,也试过跟小25岁的模特谈恋爱。 可每次民政局的红本换绿本,她都觉得像在演别人的戏。 直到48岁那年在寺庙看到“放下”两个字,她突然想起12岁那个下午,父亲捡起道具时对她说“纯美,人要站得直,不是站得高”。 现在她法号“净纯”,每天清晨在佛堂念经,案头的佛经边缘都磨卷了。 有记者去拍她,说“许小姐现在好朴素”,她笑着指指窗外的山:“以前觉得住山顶别墅才算风光,现在发现能看见日出的地方,都一样值钱。” 李家大宅的朱漆门早被岁月啃得斑驳,而净纯居士案头的木鱼声却越来越匀。 这个曾把“面子”当铠甲的女人,终于在晨钟暮鼓声里,找到了比豪横更实在的东西,不用向谁证明的安宁。 就像她父亲当年说的,站得直的人,脚下有没有金砖,其实都一样稳。