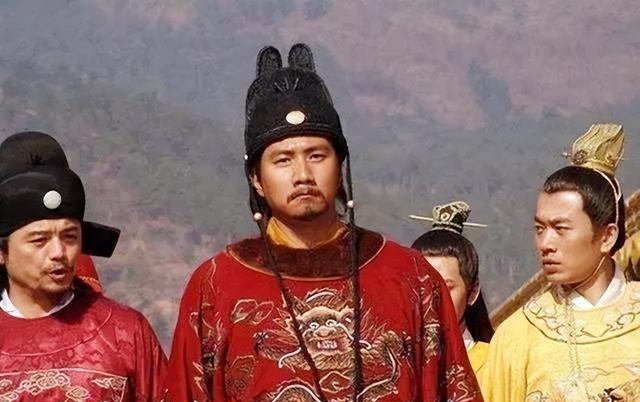

1390年,朱元璋要杀功臣李善长。李善长扑通一下跪倒在地:“我都77岁了,还能干什么?”朱元璋眼皮都没抬,冷声道:“司马懿七十多岁尚且叛主,你难道不也是吗?” 李善长这人,出生在元朝末年的安徽定远,家里穷得叮当响,从小就爱钻研法家书,商鞅变法那些玩意儿,他倒背如流。元至正十四年,天下乱成一锅粥,他听说朱元璋在滁州起兵,就收拾包袱投奔过去。不是去打仗的,李善长专管后勤和出主意,粮草怎么运,敌军怎么防,他算得门儿清。朱元璋一看,这家伙靠谱,从此带在身边。明朝一建国,李善长就爬到中书左丞相的位置,封韩国公,后来又改宣国公,还得了免死铁券。儿子娶了朱元璋闺女安庆公主,当上驸马都尉,全家跟着沾光。话说回来,这铁券也没保住他一辈子。 建国头几年,李善长忙得脚不沾地,主持修律法,编典章,监修元史。那些史官天天围着他转,他批阅奏折,手不离笔杆子。洪武六年,他六十出头,就上表说年纪大了,想回家养老。朱元璋准了,他回定远老家,过起种田日子。远离京城,本以为太平了,谁知十年后旧账又被翻。胡惟庸案那年是洪武十三,宰相胡惟庸被砍头,株连一大堆人。李善长当时躲过一劫,没被牵扯进去。可他弟弟李存义和胡惟庸走得近,这事儿埋下了隐患。朱元璋杀功臣不是头一回了,胡案、蓝玉案、空印案,动辄万人头落地。他骨子里多疑,总觉得这些老兄弟手握实权,早晚反噬老朱家。 洪武二十三年,李善长在家乡修老宅子,墙塌了半边,他找老战友汤和借了二十多个兵帮忙。汤和当时在边关带兵,派人过去扛锄头挖土。这本是小事儿,可在朱元璋眼里,借兵就是私调军队,忌讳大了。偏偏这时候,外甥丁斌出事儿了,小贪污案,本该发配边疆。李善长心软,写了三封信求情,递到京城。朱元璋一看,火气上头,下令深挖。丁斌扛不住,招了李存义和胡惟庸的旧往来。李存义被抓,交代胡惟庸当年拉拢李善长商量不轨,李善长没答应,但也没上报朝廷。这下子,朱元璋觉得李善长睁眼闭眼,就是包庇。 李善长这人,功劳是真大,从起兵到建国,他管后勤稳住了大局,跟汉朝萧何差不多。可朱元璋杀他,不光是这点旧账。想想看,李善长位高权重,亲戚遍布朝野,儿子是驸马,弟弟侄子也封官。朱元璋要江山传给儿子朱标,就得剪除这些潜在威胁。胡惟庸案十年后重提,就是借题发挥。明初四大案,胡案最大,杀了三万多人,李善长案接着来,又株连七十二口。朱元璋布告天下,说李善长知逆谋不告,罪不容赦。话说,这皇帝多疑到啥程度?连七十七岁老头子都不放过,就怕他年纪大还能翻盘。 回想李善长早年,投朱元璋时四十岁出头,朱元璋才三十多,两人从濠州起家,一路打到南京。李善长不善武,但脑子活,帮着招揽人才,稳住军心。建国后,他推行政改,设六部,废丞相制雏形都从他那儿来。可惜,朱元璋用完人就防着人。洪武朝杀功臣,公爵里十个死七个,李善长排第一。蓝玉案杀一万五,胡案三万,李善长案虽小点,但家灭族一样狠。朱元璋对太子说,功臣如虎,养久了咬人。这话听着有理,可下手太绝。老百姓传,朱元璋杀这些老兄弟,是怕重蹈宋太祖杯酒释兵权的覆辙,但他没那份雅量,直接动刀。 李善长案的导火索,说白了是借兵和求情两件事儿。修宅借兵,表面上看是劳民伤财,实际朱元璋疑心李善长拉拢军士。求情丁斌,更暴露家族网。丁斌一招,牵出李存义,李存义一咬,旧案重翻。胡惟庸当年想自立,李善长没掺和,但知情不报,在朱元璋那儿是大罪。明律严,包庇逆党,灭三族。李善长家七十二口,从老到小,全搭进去。儿子李琪夫妇本有铁券护身,可朱元璋下旨,铁券无效。安庆公主跪求也没用,只剩李琪一家三人被贬到庄子,监视起来。朱元璋这手,干净利落,朝中旧臣从此噤若寒蝉。 话说朱元璋杀李善长,还有深层原因。淮西集团,本是朱元璋起家班底,李善长、汤和、冯胜这些安徽老乡,占了大半江山。胡惟庸也是淮西人,案发后集团崩盘。李善长作为元老,影响太大,朱元璋要太子继位,就得扫清障碍。洪武后期,朱元璋身子骨不行了,疑心病加重。杀李善长后,次年王国用上书鸣冤,说李善长位极人臣,帮胡惟庸也没好处。朱元璋一看,气得贬了王国用,还杀了他全家。这皇帝,容不得半点异议。明初血雨腥风,就这么一桩桩案子堆出来的。

一点山间火

李善长也是活该,都那么大了,退休了,还天天蹦跶!没看人汤河都天天躺着,嘴歪眼斜?老朱不弄死你,弄谁啊