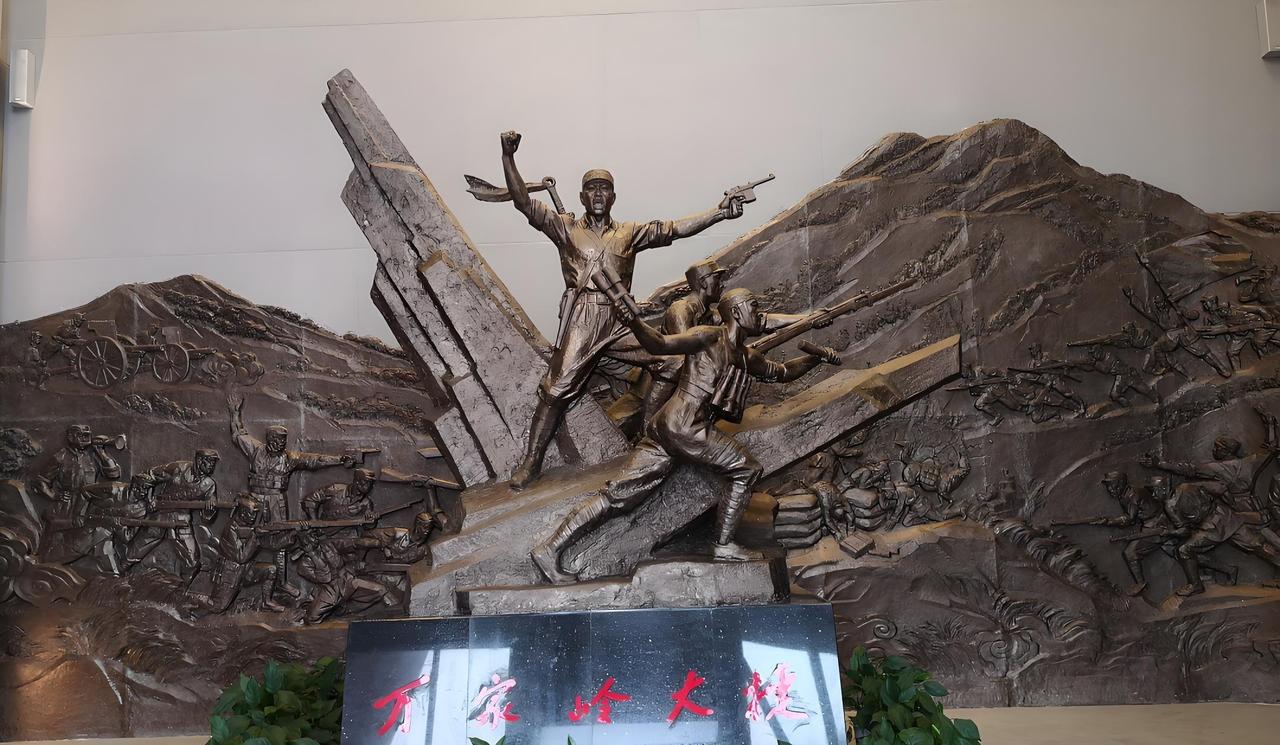

1938年万家岭战后,漫山遍野都是腐烂的尸体,无人愿意打扫战场,一个乞丐从中却捡到了37颗金牙,意外地发了一笔横财。 可比起这桩奇事,更让国人振奋的是:这片10平方公里的焦土上,中国军队刚打垮了日军第106师团,不仅打破了“日军不可战胜”的传言。 更在二战尚未全面爆发的国际舞台上,给中国挣回了关键的话语权。 这场胜利的起点,是一次对“老战术”的彻底颠覆。此前淞沪、徐州会战,中国军队多是死守城池,面对日军重武器常陷入被动。 而万家岭战役前,第九战区第1兵团总司令薛岳采纳了中共提出的“机动防御”建议,盯上了万家岭的特殊地形。 这里丘陵密布,山沟窄得连坦克都无法通行,正是打伏击的绝佳“口袋”。他火速调来了第4军、66军、74军,10万兵力按“倒品字形”布防; 一线战壕设掩蔽坑防轰炸,二线留预备队补位,三线架大炮堵后路,连6挺德国重机枪都精准对准了山沟入口,就等日军往里钻。 日军的“轻敌”,更让这场围歼多了几分必然性。当时武汉会战正酣,冈村宁次想让第106师团(约2万人)从南浔路与瑞武路之间穿插,切断中国军队退路,却没料到自己的特务早已暴露。 那些伪装成“道士”、穿道袍戴蓑帽的特务,在山头画图探路时,被郭经礼等村民一眼识破,村民们不仅把锄头全借给部队挖战壕,还组织人放哨,连小孩都知道盯着这些“不念经的道士”。 最后日军把司令部设在刘鞔鼓村,等于主动走进了“口袋”中心。10月的血战,成了整场战役最悲壮的注脚。 51师团长张灵甫为夺回张古山,带着士兵从绝壁攀爬,没路就抓藤条,有人掉下去摔死也没人退缩,摸到阵地就拼刺刀,来回争夺7次后,他的腿被打穿,仍拄着枪喊“守住!”; 日军放毒气时,士兵们没有防毒面具,就用尿湿的毛巾捂口鼻,硬顶着没退一步;16岁的号兵袁体明,在杨家岭战斗中亲眼见营长陶益祥喊出“袁体明,吹号!”; 冲锋号响后,陶营长中枪倒下,他自己的军帽也被子弹掀飞,头皮擦着血却没敢退。 10月9日,薛岳亲自到前线,组建200到500人的“奋勇队”,先轰炮再冲锋,打了一整夜,终于打垮了第106师团的所有阵地。这场仗的影响,远超一场普通的胜利。 战后统计,日军在万家岭留下超6000具尸骨、上千具马骨,第106师团只剩不到千人,华中派遣军不得不空投200个军官才能维持指挥; 其《战史丛书》后来承认该师团伤亡超80%,彻底沦为“二流部队”。 对中国而言,这10天的拖延至关重要——冈村宁次为救第106师团,从武汉会战主力中抽走兵力,中国趁机将工厂、物资向西南转移,为长期抗战保住了“家底”。 在国际上,路透社、美联社纷纷报道此战,打破了“日本速胜中国”的预判,也为后来苏联派航空队、美国组建“飞虎队”援华埋下伏笔,世界看到了中国抵抗的实力。 如今,当年的亲历者早已步入历史。袁体明战后升为司号长,继续投身抗战,新中国成立后回到地方,晚年常向晚辈讲述吹冲锋号的往事,反复提及“陶营长是英雄”; 张灵甫在后续战役中持续领兵,1947年于孟良崮战役中阵亡;帮着部队放哨、借锄头的郭经礼,战后在家乡务农,直到晚年还会在清明时,对着万家岭的方向祭拜牺牲的士兵。 万家岭的战壕早已长满蒿草,但那37颗金牙背后的血战,还有士兵与百姓拧成一股绳的硬气,始终留在民族记忆里。 正是这些人的拼杀,才换来了如今的安稳岁月。 信源:万家岭大捷中国血硬撼日酋 村南溪水被血染红——抗日战争纪念网