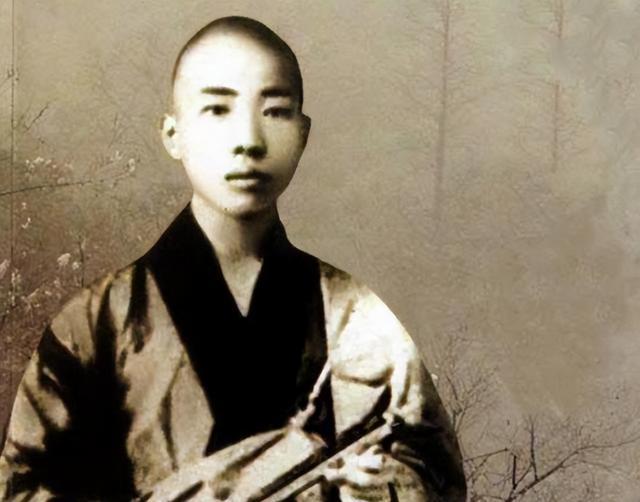

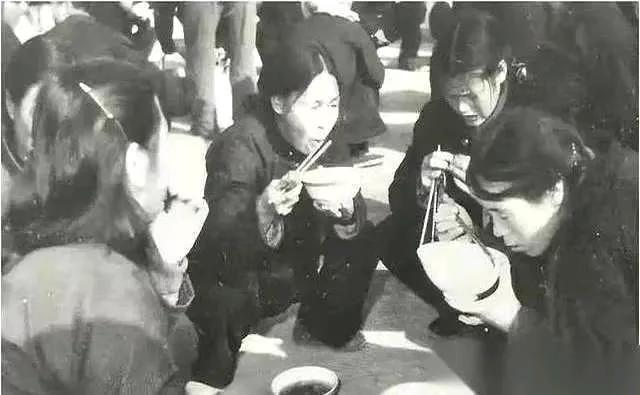

1918年5月2日,苏曼殊因暴饮暴食逝世,年仅35岁,死后在他枕头和床铺下发现很多糖纸。在日本留学期间,他曾“一日饮冰五六斤”,自己还记载过:“食生姜炒鸡三大碟,虾仁面一小碗,苹果五个。明日肚子洞泄否,一任天命耳”。 那些糖纸多半是当时最普通的水果硬糖包装,皱巴巴地沾着些许糖渣,想来他临终前还在偷偷含着糖块。在那个物资不算丰裕的年代,糖可是稀罕物,他却把这些“甜蜜的证据”藏在枕下,像个藏糖果的孩子。 谁能想到,这个在文字里写尽禅意与凄美的诗人,私下里会对食物抱着近乎疯狂的执念。一日五六斤冰,换算成现在的份量得有好几大瓶,就算是酷暑天,常人喝一斤都嫌凉,他却能一饮而尽。 这哪是解渴,分明是在跟自己较劲。他留学日本时本就过得颠沛,身为中日混血,在异国总像个“边缘人”,既融不进当地圈子,又念着故国却归不得,或许冰的寒凉能暂时压下心里的焦灼。 生姜炒鸡三大碟可不是小份量,那会儿的碟子比现在深实,三大碟足够三四个人吃。他偏要一个人扫光,还配上虾仁面和五个苹果,写完那句“一任天命耳”时,说不定嘴角还沾着油星子。 这洒脱背后全是无奈。他一生三进三出佛门,穿僧衣却吃肉喝酒,想做俗人又抛不开禅心,这种撕裂感没处排解,就只能往胃里填。食物成了他最直接的“情绪出口”,管它伤不伤身,先填满再说。 有朋友劝过他节制,说“身体发肤受之父母”,他却笑着摆手,转头又去吃了一客东坡肉。后来有人翻他的书信,发现他还写过“食包子三十枚,腹涨如鼓”,字里行间全是不管不顾的放纵。 其实他心里比谁都清楚,这么吃早晚要出事。可比起身体的疼痛,内心的漂泊感更难熬——生于日本,长于中国,僧俗两界都容不下他,唯有食物不会拒绝他,甜的、咸的、凉的、热的,都能给瞬间的慰藉。 他笔下的《断鸿零雁记》写尽了孤苦,那句“芒鞋破钵无人识,踏过樱花第几桥”藏着多少漂泊的泪。现实里他没法安放自己,就只能让胃替心“负重前行”,那些糖纸和吃食,都是他与世界和解的方式。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。