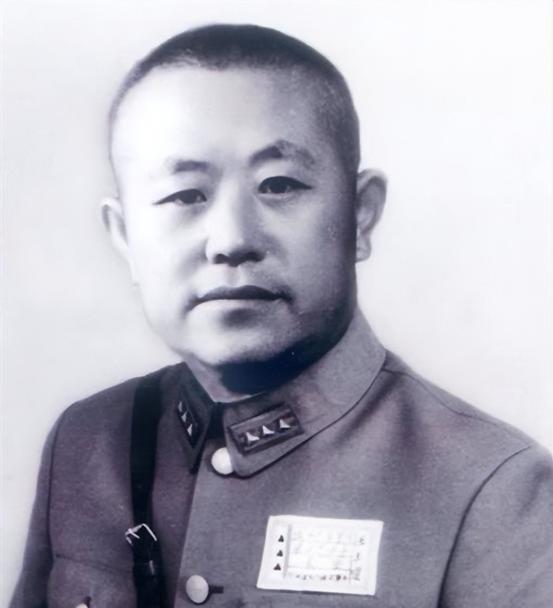

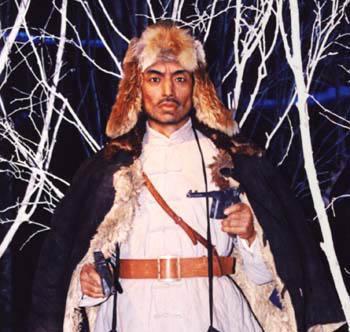

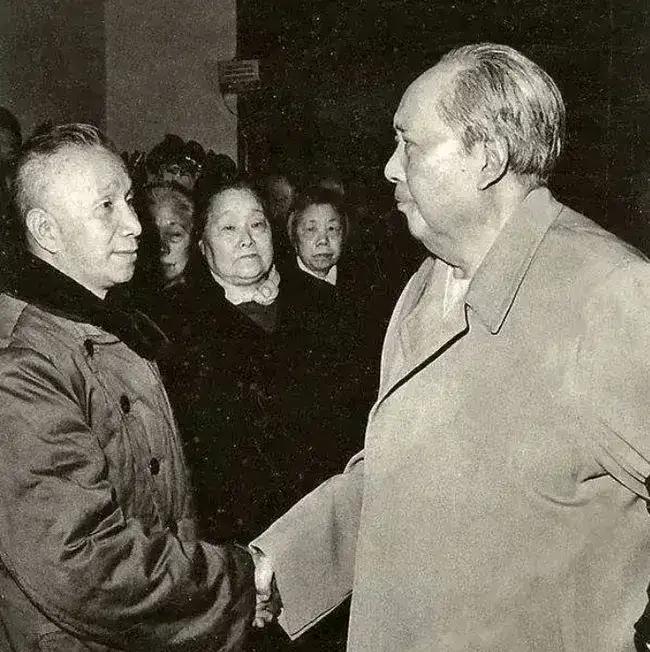

最精彩一战:上高会战是谁指挥的?参战的四个军又是谁任军长 “1941年3月9日凌晨,上高城外,副官喘着气对罗卓英说:‘司令,敌人向南山高地压上来了!’”紧张的呼号划破夜色,随即被隆隆炮声吞没。就这样,一场后来被称作“最精彩一战”的大会战,拉开了帷幕。 彼时的华中战局并不乐观。日军在占领南昌后,企图沿赣江向西迂回,打通湘桂铁路北段,为南向越缅腾挪兵力。第九战区统帅薛岳判断,上高若失,长沙、衡阳将再陷险境,于是把第19集团军推上第一线,希望用正面硬碰硬能延缓日军的战略节奏。 罗卓英因此迎来了军旅生涯中最严峻的考卷。人们对这位将军的印象,常停留在“陈诚左膀右臂”的标签,却忽略了他在三十年代从闽北到粤北、从上海到武汉的辗转征战。跨区域指挥经验,让罗卓英深知江西丘陵与河网的利弊:地形有利于设伏,却也制约后勤。他用一句粗话提醒参谋:“背后如果断粮,再好的阵地都是纸糊的。” 他手里的牌并不多。第19集团军总兵力十万上下,辖四个军外加保安纵队。数量看来可观,实则缺炮缺弹,轻重火器口径混杂,后勤官叫苦不迭。日军仅两个师团一个旅团,却拥有充足山炮、坦克与空中侦察。实力不对等,罗卓英决定“针尖对麦芒”,把有限的优势集中在要点,以求局部绞杀。 第70军最先抵达战场。军长李觉曾在湘北血战,手底下多是湘乡子弟,凶悍好冲。他拿到命令后只说一句:“兄弟们又要拼命咯。”李觉把主力压在正面,自己却带加强团夜袭观音山侧翼,切断敌军辎重。日军少将中村八郎在日记里大骂:“支那军鬼魅般游走,妨碍我军攻势。”一句埋怨,折射出第70军的灵活。 硬骨头还得看第74军。王耀武带来的这支中央军“铁军”在淞沪、昆仑关都打出名号,兵员成分却并不单纯,山东老兵与广西补充兵语言不通,王耀武干脆规定:“前两天少说话,多开枪。”上高西北的五十米高地被称作“人肉磨盘”,日军一个中队一天内冲锋七次,王耀武坚持“敌人上来,我们上刺刀”。高地易手六回,最后插上的还是青天白日旗。 第49军的故事略显沉重。刘多荃是奉系出身,西安事变后部队被改编,内部情绪低落。开战前夜,他把团以上军官叫到祠堂,点香燃烛,告诉众人:“我们再无东北可退,好好打就是唯一前途。”在麒麟峰以北的稻田里,第49军守两个昼夜,拉出一道“横刀线”,掩护友军回整,全军伤亡三分之一,但未让敌人突破。 川军第72军装备最差,却也最能熬。韩全朴带兵出了四川,人称“零公里川汉”。枪管太短,他让工兵把枪口套铁圈化成简易消焰器;缺迫击炮,他用山地火门炮拼凑火力群。上高南面丘陵多溶洞,他干脆利用天然暗堡頑抗。一次炸药包点火不着,他冲过去补捻信,副官拦他,他只撂一句:“死不丢人,炸不响才丢人。”传为军中掌故。 四个军各守一隅,却不像四张散沙。罗卓英将“纵深防御”变“多层弹性”,命令诸军轮流反冲击,绝不固守到最后一兵一卒。作战图上,他用红线把四军首攻与二线位置串成“Z”形,意在让日军疲于奔命。不得不说,这种吸取法国“弹性防御”与薛岳“天炉战法”结合的打法,在国军体系里颇显罕见。 战至3月24日,日军焚烧弹密集覆盖上高平原。温度骤升,树皮爆裂声夹杂机枪声,像炒豆子。王耀武给罗卓英发报:“已至弹尽, 盼援, 不退。”罗卓英回电只有四字:“原地,硬撑。”正是这四字让第74军把战线死锁在原位,也给后路调来的第71师抢下修水河桥梁赢得时间。 补给依旧棘手。赣江水位下降,船骡难行,第49军靠农家菜刀改制工兵锯割暗夜修桥;第72军则由川籍后勤改用独轮车抬药弹。从南昌空运的十二架C-47在低空投下十吨弹药,多半掉进稻田,士兵跳到泥浆里摸子弹,被同行笑称“捡豌豆”。 激战二十余天,国军付出阵亡、负伤共两万余人,日军留下的尸体被美军顾问团统计约一万五千。损失比几乎一比一,在华中正面战场极为罕见。更关键的是,日军第34师团战斗力锐减,不得不从广东抽调增援,南线行动被推迟了整整三个月。 战争结束时的上高城,旗杆上绑着几根已被炸弯的刺刀;罗卓英拄着地图筒站在废墟前,与王耀武交换了一个疲惫的眼神。两人谁也没多说一句客套——因为他们都明白,更大的战火还在前方。然而这场硬仗证明,装备差距并非决定结局的唯一变量,正确的指挥与士气同样能重塑战场天平。 李觉率残部回湖南整补,湘兵里流传一句顺口溜:“上高拼命七十军,血染观音山。”刘多荃则在给友人的信里写道:“若有一日东北收复,随时乐意再打一回。”川军的士兵离开时,把山野里填满子弹壳的水沟称作“川汉沟”,说那里埋着兄弟的骨,更埋着出川抗战的决心。 在整场抗战史里,上高会战往往被简化成一句“双方伤亡相当”,却忽视了背后复杂的调度、绞杀与拼死相搏。罗卓英统筹,李觉、王耀武、刘多荃、韩全朴四位军长各展所长,让江西小城成为日本陆军难以忘却的噩梦。倘若某一天提起正面战场的高光时刻,上高的炮火仍值得人们竖起大拇指。