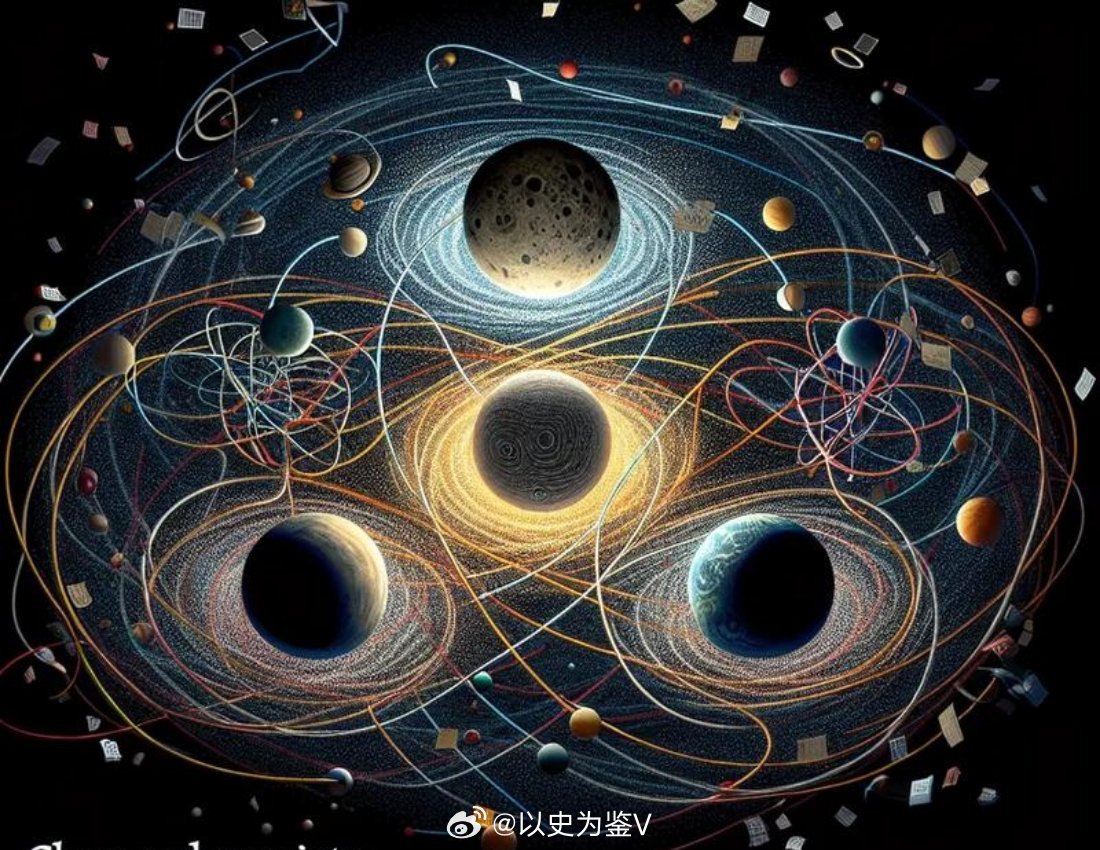

杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,中科院院士王贻芳说:“一定要建,不建中国将落后30年。”杨振宁却指出:“就算建成,也是给外国人做‘嫁衣’,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!” 2012年的一个秋日,北京中关村的一间会议室里,空气凝重得仿佛能拧出水来。几位中国顶尖的物理学家围坐在长桌旁,讨论着一个即将震动整个科学界的议题。 是否要投入巨资,建造一座世界级的大型粒子对撞机,那时,这个项目的预算高达2000亿元人民币,相当于当年中国基础教育年投入的近三分之一,争论的种子,就在这样的低调氛围中悄然埋下。 谁也没想到,四年后的2016年,这场辩论会像野火般蔓延到公众视野,成为一场关乎国家科技命运的大论战。 这场争论的核心人物,是两位截然不同的科学巨匠,一边是杨振宁,一位年过九旬的物理学泰斗。他1922年出生于安徽合肥,少年时历经战乱,后赴美留学,在1957年因弱相互作用宇称不守恒理论荣获诺贝尔奖,成为华人骄傲。 更深远的是,他与米尔斯共同提出的杨-米尔斯理论,为现代粒子物理奠定了基石,被誉为“标准模型的骨架”。 杨振宁的一生,跨越了东西方科学界,1971年,当中美关系还如履薄冰时,他作为首批访华的美籍学者,毅然踏上故土,此后数十年里,他默默推动中国科学教育,从协助创办中国科大少年班,到晚年全职回国捐资育人,每一步都透着对家国的深情。 杨振宁的声音,带着长者的睿智和忧患,他警告说,盲目追逐大科学装置,可能让中国重蹈覆辙。 另一边,是年轻一代的代表王贻芳,他1963年生于江苏,身上洋溢着改革开放后的进取精神,在南京大学完成本科教育后,他远赴意大利攻读博士,又在美国麻省理工和斯坦福大学磨练多年,2001年毅然回国,投身中国高能物理事业。 2011年,王贻芳出任中科院高能物理研究所所长,次年便领导大亚湾中微子实验取得突破性成果,这项发现让他在2016年荣获国际大奖,也为中国科学界注入强心剂。 王贻芳的底气,源于大亚湾实验的成功经验,他常对团队说:“我们证明了中国人能主导大科学项目,现在缺的只是勇气。” 争论的公开化,发生在2016年的一场学术论坛上。那天,王贻芳在演讲中慷慨陈词,引用数据论证CEPC的可行性,台下掌声雷动。但随后,杨振宁通过媒体发声,直言反对,一时间舆论哗然。 社交媒体上,支持与反对的声音交织,有人骂杨振宁“保守误国”,也有人赞他“清醒务实”。 杨振宁的反对,并非一时冲动,而是基于深思熟虑的结果。那是1990年代初,德州荒漠中,SSC项目轰轰烈烈启动,目标是建造世界最大的对撞机,但预算如脱缰野马,从30亿美元猛增至120亿,最终在1993年被国会一刀砍断。 杨振宁曾访问过SSC遗址,看到荒废的隧道和闲置的设备,他感叹道:“科学探索需要热情,但更需理性,2000亿元不是小数目,如果目标模糊,成本失控,代价将是整个科技生态的失衡。” 更让杨振宁揪心的是人才问题,他常引用数据指出,中国高能物理领域的人才全球占比不足1%,即便对撞机建成,也可能需要大量依赖外国科学家。 “到头来,我们出钱出力,却可能让九成成果由国际团队主导,这不就是给外国人做嫁衣吗?”他说这话时,语气中带着一丝无奈,在杨振宁看来,真正的科技崛起,源于扎实的基础教育。 他年轻时在美国任教,目睹了西方如何通过投资中小学和大学,培养出一代代创新者,回国后,他走访过多所乡村学校,看到孩子们在破旧教室里读书的场景,便更加坚定地主张:资金应优先用于改善教育条件,比如提高教师待遇、更新教学设备。 “2000亿元,如果投入基础教育,能培养多少未来的科学家?这才是刀刃上的钱。” 王贻芳则用激情和实证反击,在2018年的一次技术研讨会上,他站在投影幕前,详细展示CEPC的设计蓝图:第一阶段建设对撞机,第二阶段升级为超级装置,预计2035年完工。“欧洲人有LHC,美国人有Fermilab,为什么中国不能领跑?” 双方的辩论,在2016年至2023年间多次上演,有一次,在央视的访谈中,王贻芳直言杨振宁的观点“过于悲观”,而杨振宁则平静回应:“我不是反对科学,是反对盲目。”