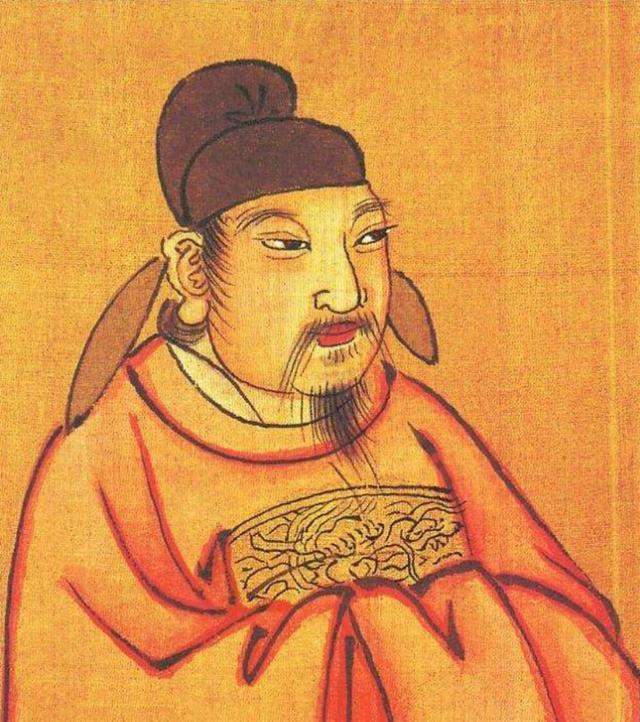

李亨继位后,给李隆基写信:父亲,你回来做皇帝,我依旧做太子。不料,李隆基回信说:“我不回长安,把剑南道给我,我在此终老。”李亨一听,就急了。 公元756年,72岁的唐玄宗李隆基静静地听完了禁军将领的奏报:他深爱的杨贵妃已香消玉殒。这一刻,他不仅失去了一生挚爱,更彻底失去了一个帝王的尊严。而就在这片混乱中,太子李亨带着一队人马悄然北上。 灵武的登基大典简陋得近乎寒酸。李亨在部将的簇拥下穿上龙袍时,远在成都的李隆基正对着一池残荷发呆。当太上皇的消息传到蜀中,老皇帝没有愤怒,反而露出如释重负的苦笑。那个在开元盛世创造过不朽传奇的英明君主,此刻比谁都清楚,属于他的时代,真的结束了。 “吾儿应天顺人,吾复何忧!”这句话通过宦官的口传遍行宫时,李隆基交出了玉玺,更交出了整个盛唐的梦想,而诏书里那句“收复长安后,朕不再预政事”,既是给儿子的定心丸,也是给自己的最后体面。 然而,世人总是不相信,如此惊天动地的权力交替,会这般波澜不惊。他们坚信,李亨的内心必定充满了僭越的惶恐与愧疚,需要一个“假意谦让”的姿态来安抚天下人心;他们也坚信,李隆基在那一刻,必定有过不甘与挣扎,那份“应天顺人”的豁达背后,是锥心刺骨的失落。 于是,那一来一往的书信,便将史书中省略的潜台词淋漓尽致地演绎了出来。 而且,剑南道(四川)是李隆基的避难之所,是“天府之国”,物产丰饶,地势险要,自古便是割据的理想之地。让李隆基主动要求去那里,正是民间叙事对“后玄宗时代”政治格局一种极其敏锐的的揣测。 它精准地反映了李隆基在蜀地依然保有相当的影响力与象征资本,也折射出李亨内心深处对父亲可能形成另一个政治中心的恐惧。这个故事,将玄宗晚年被软禁的实质:即肃宗对其残余政治影响力的彻底清除,用一种更直白、更戏剧性的“讨价还价”形式表现了出来。 表面上,长安光复的那天,李亨率领百官跪迎太上皇,口称“臣”,而李隆基则亲手将儿子扶起。但这种父慈子孝,却掩盖不了兴庆宫与大明宫之间日益微妙的气氛。 李隆基住进兴庆宫后,依然会有百姓在宫外高呼“万岁”,这些声音像针一样刺痛着李亨的神经。随之而来的,是李隆基身边的老臣一个个被调离,兴庆宫的马匹被借故牵走,最后连他最信任的宦官高力士也被流放。 这些看似琐碎的细节,却将太上皇最后的自由缓缓束缚,这又何尝不是另一种形式的、防止“剑南道割据”成为现实的政治清算? 上元元年那个秋夜,当李隆基被秘密迁往西内时,月光照着他满头的白发。曾经的梨园班主、霓裳羽衣的创作者,如今连在自己的宫殿里吹一曲玉笛都成了奢望。 史料记载他晚年常持一柄玉如意,轻轻敲击着回廊的栏杆,那清脆的声响,仿佛在叩问着逝去的年华。而那个关于他曾想“割据剑南”的传说,也在宫墙之外愈传愈广。 李亨的日子也并不好过,这个在战火中仓促继位的皇帝,一生都活在父亲的阴影下。他既要防范太上皇的旧势力,又要面对安史之乱后的满目疮痍。 李隆基最终在孤寂中离世,而李亨也在父亲死后不久郁郁而终。他们之间的隔阂,直到生命的尽头都未能消弭。而那个关于“分治剑南道”的故事,却历经千年流传至今,诉说着在至高无上的权力面前,那最基础的父子人伦如何成了奢侈品,以及那被盛世梦想抛弃之后,无尽的苍凉与悲怆。 信息来源:《旧唐书》 文│一阳 编辑│史叔