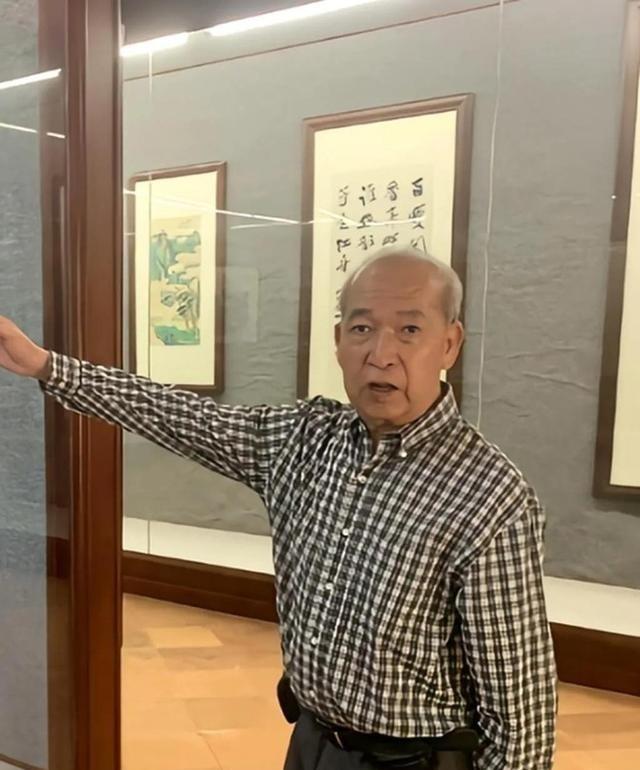

1991年,广东男子赵泰来,放弃中国国籍,转头加入英国。在英国,他打扮成乞丐,四处捡废品,引人嘲笑。谁料,20年后,众人却含泪说:“我们为他骄傲!” 赵泰来1954年出生在广东东莞一个老家族里,他的曾外祖父伍廷芳是晚清到民国时期的外交家,那时候家里条件不错,父母让他从小接触国画和书法这些东西。父母早逝后,他15岁就去了香港投靠姨妈伍月娥,她是伍廷芳的孙女,一辈子没结婚,平时就爱收藏古董。赵泰来跟着姨妈学了不少东西,比如怎么看瓷器和书画的真假,还帮着整理那些老物件。姨妈教他这些不是随便玩玩,而是有目的的,因为家族有不少东西需要传下去。赵泰来慢慢对这些感兴趣,也开始收集一些小玩意。1979年姨妈病重,把一个大秘密告诉他:英国伦敦郊外有个庄园,里面藏着伍廷芳当年买回的6万件中国文物。她要他把这些东西带回中国去。赵泰来接下这个担子,从那时候起就开始规划怎么做。 赵泰来在香港先处理姨妈留下的遗产,那些东西价值几千万港币,包括房产和古董。他花时间把它们分类整理清楚,同时想着英国那边的庄园。1981年他接到通知,说要继承英国的财产,但得加入英国国籍。他想了想,为了方便办事,就在1991年放弃中国国籍,成了英国人。很多人不理解,以为他不爱国,其实是为了文物的事。到了英国,他找到那个老庄园,地下室里堆满箱子,全是瓷器、书画和竹简这些东西。他一个人干活,花了10年时间清点和保护这些文物。地下室条件差,但他坚持下来,没找别人帮忙,怕消息漏出去。整理完后,怎么运回中国成了问题,英国对文物出口管得严,他得想聪明办法。 为了运文物,赵泰来开始在伦敦街上捡废品,像乞丐一样找旧纸箱和泡沫板,用来包装那些宝贝。邻居看到他这样,都觉得奇怪,有人嘲笑他住着大房子却干这种事。他不在乎,继续捡,因为这样能省钱,不用买新材料。资金不够用,他就卖掉自己在伦敦的四栋别墅,把钱全投进去。家人劝他别卖,他说文物比房子重要得多。他还和岳父一起开了一家艺术品公司,当作掩护,假装运普通货,每次只带几箱文物过关。这样一点点运,10年下来,6万件东西全回到了中国。这过程吃了很多苦,他生活过得简单,基本就靠捡的东西和最低开销维持,但一步步把事办成了。 1995年最后一批文物到中国后,赵泰来没留一件给自己,全捐给了国家。他把部分东西送去中国历史博物馆和广州艺术博物院,那些包括乾隆写的孙子兵法竹简,还有明代文征明的百美图。专家一看,说这些东西难得,能帮研究历史。他还去广州番禺的紫坭村,帮着建宝墨园。那村子当时挺穷的,他捐了1万多件文物进去,比如汉代的玉衣和战国时期的铜鼎。建园花了六年时间,现在成了当地有名的地方,大家去参观文化东西。他不光捐,还帮着管理,确保东西摆放好。赵泰来现在70多岁,还在宝墨园当义务讲解员,住得简单,吃得清淡,但一说起文物就来劲。他说看到这些回国就够了。 赵泰来的事传开后,大家的态度变了,那些以前嘲笑他的人也没话说。他得了世界杰出华人奖,还有文化遗产保护的荣誉。广州、番禺和盐城这些地方给了他荣誉市民称号。他总说自己只是做了该做的,没什么大不了。文物总数捐了6万多件,价值超8亿元,这不光是钱的事,还关乎中国文化的根。很多人知道他的故事后,觉得他这种低调做事的精神值得学。他没炫耀过, quietly把家族责任扛下来。赵泰来证明了,爱国不一定喊口号,实际行动更靠谱。 赵泰来从小接触文物,就知道这些东西不是个人财产,而是属于国家的。他姨妈一辈子守着秘密,没结婚,就是怕东西落别人手里。他接手后,也没想过卖掉变现,而是全捐出去。这事告诉大家,家族传承不光是钱,还包括责任。赵泰来在英国捡废品那几年,生活跟乞丐差不多,但为了文物,他忍了。运回中国后,他没停下,继续捐给博物馆和建园子。专家评估那些东西,国家一级文物不少,对研究古代历史有帮助。他现在还在宝墨园帮忙,义务讲给游客听,让更多人了解中国文化。 赵泰来的选择在当时看奇怪,放弃国籍去捡垃圾,谁想得到是为了文物。结果20年后,大家为他骄傲,因为他带回了那么多宝贝。伍廷芳当年买这些东西,就是希望有一天回国,赵泰来完成了这个愿。他卖别墅凑运费,没留私心,全捐国家。这不光救了文物,还让中国文化多了一份完整。赵泰来的事接地气,他不是大英雄,就是普通人扛起责任。很多人像他一样,低调做事,不求回报。 赵泰来继承的文物来自伍廷芳,那时候中国东西流失海外多,伍廷芳用自己钱买回不少。赵泰来花10年整理,捡废品包装,运回6万件。捐给中国历史博物馆的那些书画和竹简,现在还展着。广州艺术博物院收了上万件,帮研究明清历史。宝墨园建好后,成了旅游点,里面汉玉衣和铜鼎吸引人。他得的奖项多,但他说这些是祖先的功劳。他生活简单,不买车不奢侈,全心文物事。