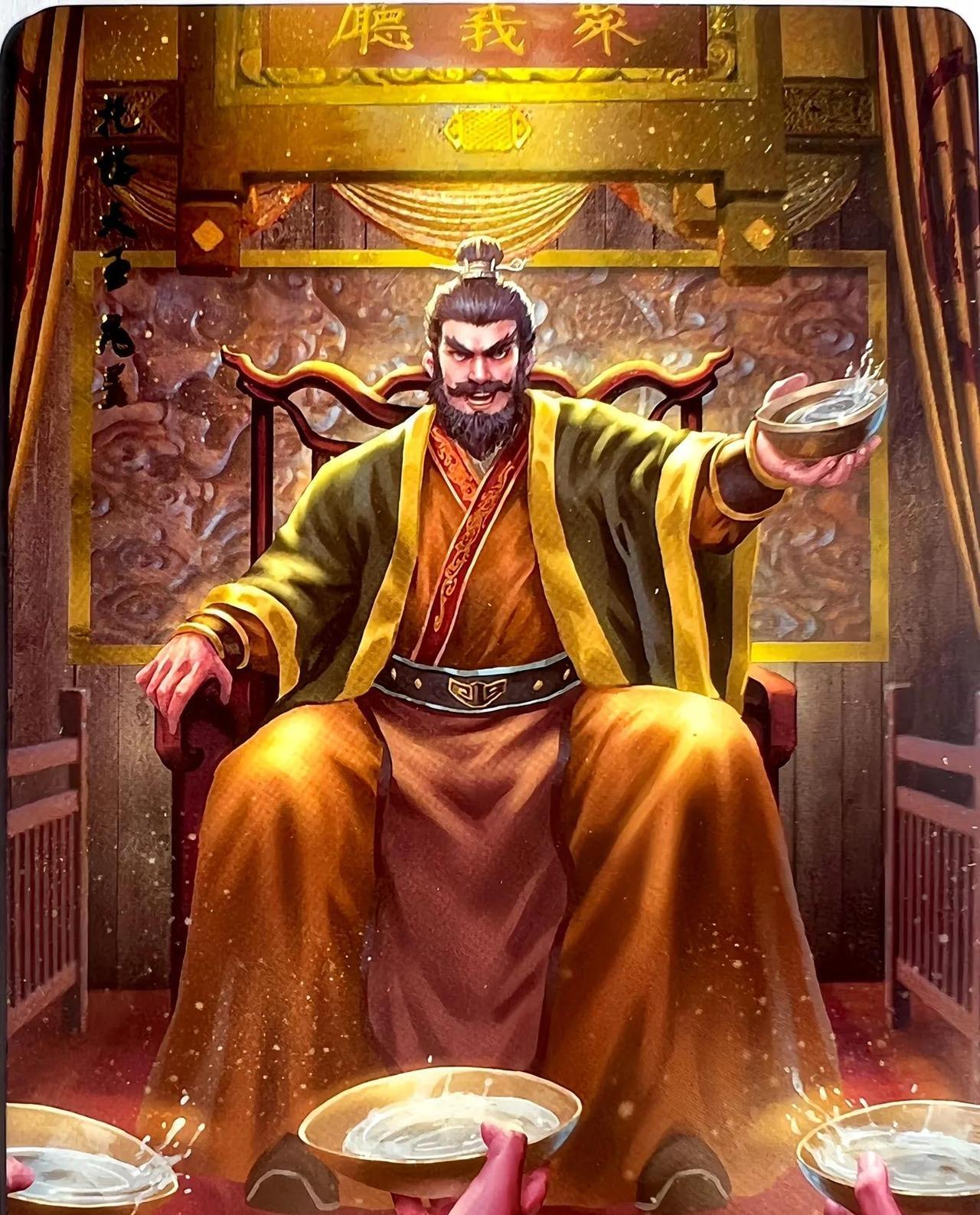

梁山的三个大哥:王伦、晁盖、宋江,为何全都不得善终? 梁山三位大哥的结局,王伦被林冲火并,晁盖中毒箭而死,宋江饮毒酒而亡。表面看是运气不好,但深究下去,会发现他们每个人都死在自己的“误判”上。他们不是输给敌人,是输给了自己看人的眼光和對规则的误读。 王伦:误读了林冲的绝望 王伦是个落第秀才,心胸狭窄。他当梁山之主,只想守着自己的一亩三分地,过安稳日子。林冲雪夜上梁山,王伦为什么怕?因为林冲是八十万禁军教头,武功高,名气大。王伦自己文不成武不就,怕林冲抢了他的位置。 所以王伦刁难林冲,让他交“投名状”,去山下杀个人。王伦的算盘是:要么把林冲逼走,要么让林冲背条人命,变成和自己一样的贼寇,这样才好控制。 王伦的第一个误判,在于他没看懂林冲的处境。林冲已经被高俅害得家破人亡,是朝廷彻头彻尾的通缉犯,天下虽大,除了梁山已无他容身之处。林冲是走投无路,不是来挑肥拣瘦的。王伦的刁难,不是在试探,而是在把林冲往绝路上逼。 王伦的第二个误判,也是致命的误判,是他以为“规矩”能保住自己。他觉得自己是寨主,林冲是来投奔的,就得听自己的。他忘了梁山是什么地方。这里是法外之地,弱肉强食是唯一的法则。他以为寨主的身份是护身符,殊不知在绝对的实力和仇恨面前,这名分一钱不值。 当晁盖等人上山,王伦又想用金银打发走这群猛人时,他终于触发了林冲心中积压的所有屈辱和愤怒。林冲看明白了,跟着王伦这种鼠目寸光的人,梁山永无出头之日,自己也永无报仇之望。于是,林冲的刀砍向了王伦。王伦到死都不明白,他死在自己制定的狭隘规矩里,他以为规则是保护弱者的,却不知在丛林里,规则永远是强者制定的。 晁盖:误读了宋江的野心 晁盖是条真豪杰,仗义疏财,看重兄弟情义。他以为宋江和他一样,是为兄弟两肋插刀的人。所以他对宋江推心置腹,让宋江坐第二把交椅,几乎共享权力。 晁盖的误判,在于他低估了宋江的野心,也高估了“兄弟义气”在权力面前的份量。宋江上梁山,不是来混江湖的,他是来寻找一个“招安”的跳板。宋江的抱负是封妻荫子,青史留名,而不是一辈子当山贼。 晁盖的死,非常蹊跷。曾头市之战,他是山寨之主,却像先锋官一样冲在最前面,这本身就不合常理。更巧的是,宋江偏偏没跟着去。史文恭的箭上,偏偏刻着名字,仿佛生怕别人不知道是他杀的。 这些细节凑在一起,很难不让人怀疑,这是一场精心设计的局。宋江需要晁盖死,因为晁盖是招安路线的最大障碍。只要晁盖在,梁山这面“替天行道”的大旗就会一直扛下去,与朝廷血战到底。晁盖一死,宋江就能顺理成章地掌权,把梁山引向招安。 晁盖临终前留下遗言:谁能捉住射死他的凶手,谁就是梁山之主。这话明显是说给宋江听的。他知道宋江武功不行,本意是想把位子传给林冲这类能打的人。但宋江轻而易举就架空了这句遗言。晁盖以为义气能约束宋江,却不知在政治野心面前,义气薄得像一张纸。 宋江:误读了朝廷的规则 宋江是三人中最聪明,也是误判得最惨的一个。他以为江湖的规则和朝廷的规则是相通的。他以为,自己带着梁山这份厚厚的“投名状”归顺朝廷,为朝廷征辽国、打方腊,立下赫赫战功,就能换来皇帝的信任和兄弟们的荣华富贵。 这是宋江最大的天真。他忘了自己是什么出身。在皇帝和满朝文武眼里,他宋江永远是“草寇头子”。他手下的梁山好汉,永远是“降将”。朝廷招安他们,不是因为欣赏他们,而是因为一时剿灭不了,利用他们去消灭别的威胁而已。 “以贼制贼”是朝廷最熟练的策略。让宋江去打方腊,就是让他们两虎相争,朝廷坐收渔利。梁山好汉在征方腊时十损七八,朝廷大臣们恐怕在暗地里拍手叫好。 宋江以为自己是在用战功换前程,实际上他是在亲手拆解自己的权力基础。当兄弟们死得差不多了,他本人也就失去了价值,成了随时可以丢弃的棋子。一杯毒酒,就是朝廷给他的最终答案。朝廷的规则是“狡兔死,走狗烹”,宋江却以为讲的是“论功行赏”。他一生都在算计,却算错了最致命的一步。 王伦、晁盖、宋江,三个人都死在“规则”上。 王伦死守山寨的小规则,不懂江湖生存的大规则,被暴力淘汰。 晁盖信奉江湖义气的规则,不懂政治斗争的残酷规则,被阴谋淘汰。 宋江精通江湖的规则,并以为能通用于朝廷,最终被朝廷的无情规则淘汰。 他们的故事告诉我们,人不能只活在自己认定的规则里。 尤其是在复杂的权力结构中,误判了规则的边界和本质,付出的往往是生命的代价。 梁山是一艘没有航向的巨船,三位船长无论怎么努力驾驶,都撞上了不同的冰山,但沉没的命运,却是早已注定。