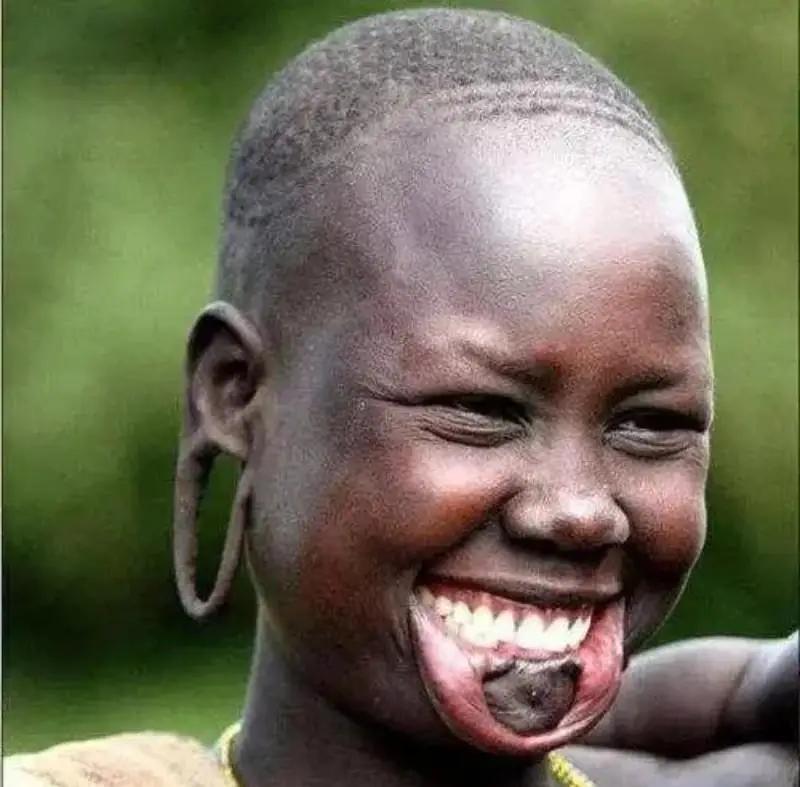

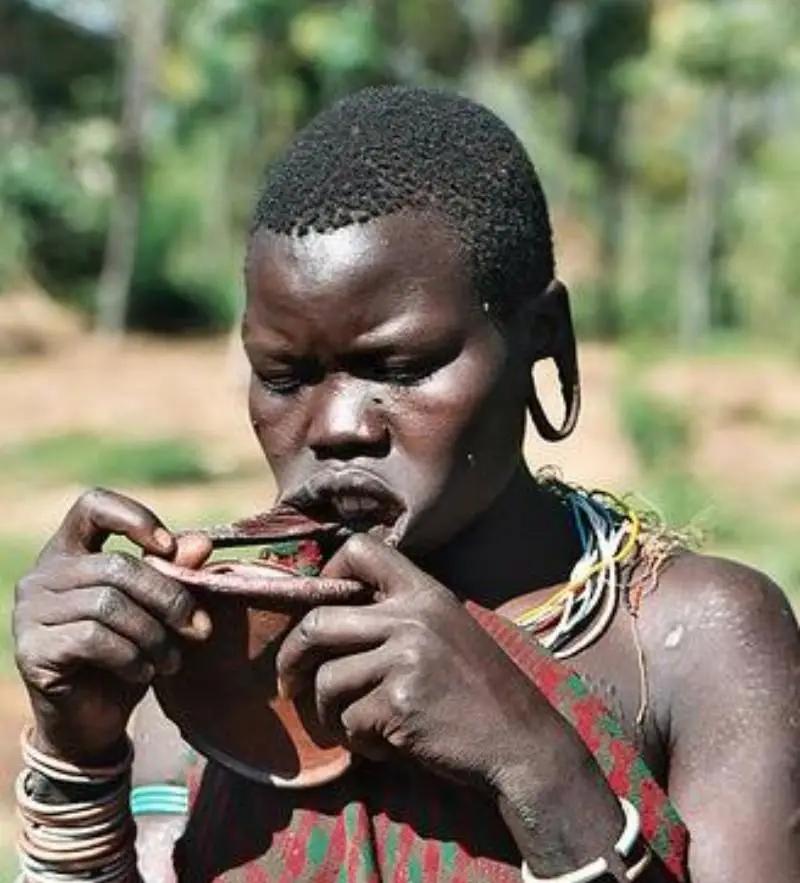

这是一名漂亮的非洲“唇盘族”女孩,她嘴里含着的并不是香肠,而是自己的下嘴唇。女孩剃着光头,脖子上挂着五彩斑斓的彩绳。她五官端正,看起来应该是个漂亮的女孩,可她那豁开的下嘴唇空荡荡的挂在脸上,看起来十分吓人。 阳光洒在非洲埃塞俄比亚奥莫河谷的红土路上,风把女孩脖子上的彩绳吹得轻轻晃荡。 那些彩绳是用当地植物纤维编织的,裹着晒干的野果碎,在阳光下泛着橙红、明黄的细碎光泽。 她的光头贴着一层薄汗,额角有细小的疤痕,应该是小时候在草原上奔跑时不小心蹭到的。 要是只看她的眼睛,你会发现那是双亮得像溪水的眸子,带着点好奇打量着陌生人。 这样的画面,不是猎奇纪录片里的片段,而是穆尔西族女性曾习以为常的日常。 这个生活在奥莫河谷的部落,因为女性佩戴唇盘的习俗,被外界叫做“唇盘族”。 可能有人会问,好好的人为什么要对自己的嘴唇下狠手? 穆尔西族的唇盘习俗,不是凭空来的。 埃塞俄比亚民俗学者沃库玛曾在《奥莫河谷的文化记忆》里提到,这种习俗最早能追溯到19世纪。 那时候,奥莫河谷经常有外敌入侵,奴隶贩子也总盯着部落里的年轻女性。 为了不被抢走、不被贩卖,女人们想出了“自毁容貌”的办法,把嘴唇割开,让自己看起来“丑陋”,这样敌人就会失去兴趣。 后来战争和奴隶制慢慢消失了,可割唇戴盘的习惯却留了下来,还渐渐变成了部落里的“审美标准”。 在穆尔西人眼里,唇盘越大,女性越美丽,地位也越高。 要是能戴上个特别大的唇盘,嫁人时还能为家里换回几十头牛。 在以畜牧为主要财富的部落里,这可是能让全家过上好日子的“资本”。 不过这“美丽”的代价,比谁想的都痛。 穆尔西族女孩大概10岁时,妈妈会用磨锋利的兽骨刀,把她的下嘴唇和牙龈分开。 刚割开的伤口还在流血,就会塞进一个小小的黏土盘。 那黏土是奥莫河谷特有的红土和陶土混合做的,边缘还带着手工捏出来的纹路。 有的妈妈会特意用指甲在上面掐出简单的花纹,说这样能“保佑女孩平安”。 可对女孩来说,这份“保佑”就是日日夜夜的疼,黏土盘会把伤口撑着,不能随便取下来。 吃饭时只能侧着嘴慢慢抿,说话也含糊不清。 等嘴唇被撑大一点,就要换更大的盘子,每次换盘都是再一次撕裂伤口,有的女孩扛不住,会因为失血过多或者伤口感染失去生命。 部落里的老人却会说“这是上天不接纳她”,可谁都知道,这不过是残忍习俗下的无奈。 可这些年,情况慢慢变了。 奥莫河谷的旅游业渐渐发展起来,越来越多游客带着相机来,穆尔西族的年轻人开始看到外面的世界。 他们发现,原来其他地方的女孩不用割唇戴盘,也能被叫做“美丽”。 原来不用靠唇盘,也能通过读书、做小生意赚钱。 或许再过十几年,我们很难再在奥莫河谷看到戴唇盘的女孩了,但这不是传统的消失,而是文明的进步。 因为真正的文明,从不是用身体的疼痛去定义美丽,也不是用残忍的习俗去捆绑人生。 文明的价值,终究在于人的尊严与发展。 就像那个女孩,她的美丽不该靠唇盘来证明,她的人生也不该被割唇的疼痛困住。 当每个生命都能自主选择如何生活,不用为了所谓的“传统”伤害自己,不用为了生存放弃尊严,这样的世界,才是文明真正想带给我们的。 而当我们再想起那个挂着彩绳的女孩时,记住的不该是她豁开的嘴唇,而是她眼里的光。 那是对美好生活的向往,也是人类文明向前走的力量。