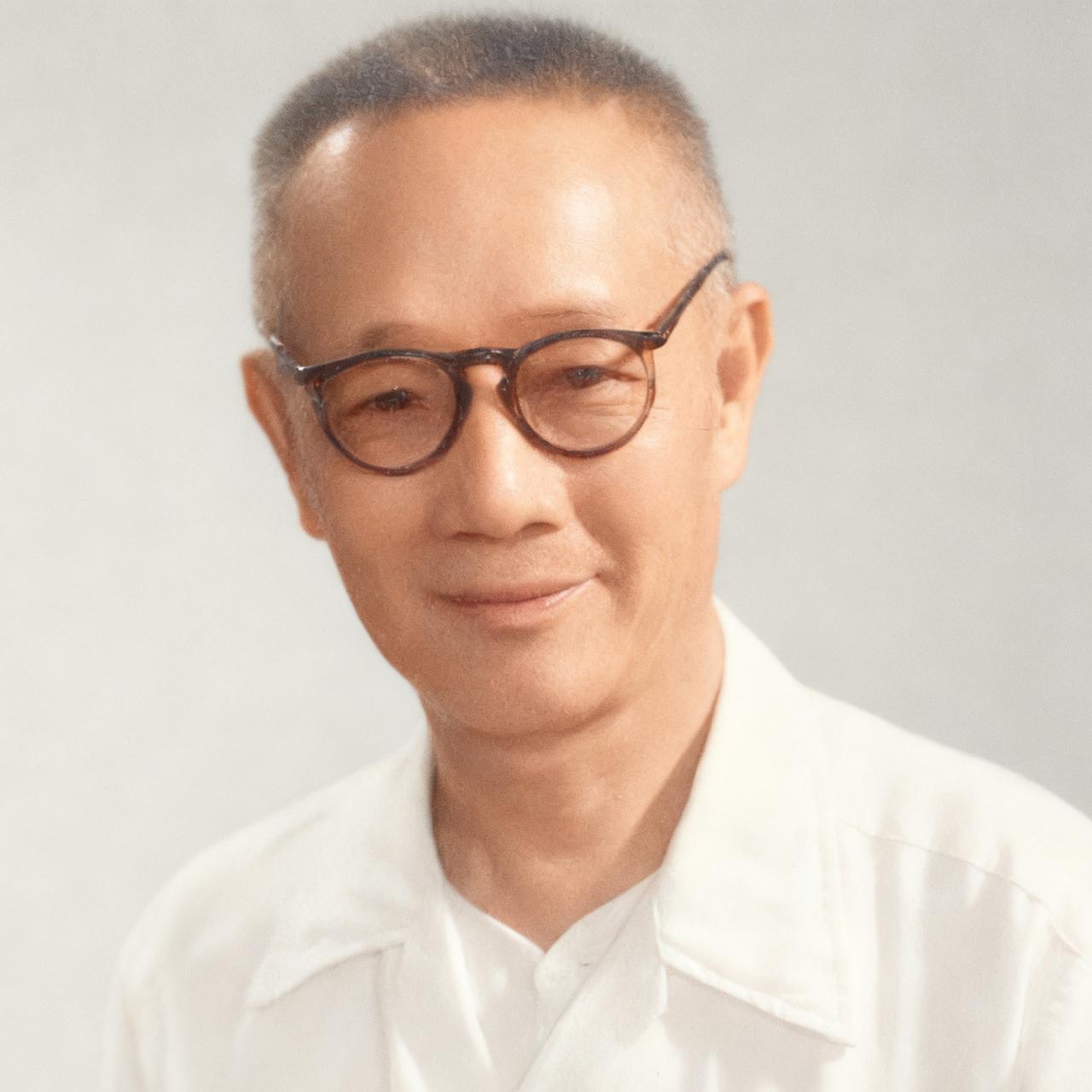

1948年3月,洛阳战役打响,中原野战军4纵和华东野战军3纵奉命协同作战。这场战役本是解放军挺进中原后的首次大城市攻坚战,却因一场“榴弹炮争端”暴露出大兵团联合作战的磨合难题。 战役背景:协同作战下的实力差距 当时,蒋介石原计划围歼挺进大别山的中野主力,但因中野转移休整而落空。与此同时,西北野战军在宜川、洛川的攻势牵制了胡宗南部队,洛阳守军青年军206师陷入孤立。中央军委抓住战机,命令华野陈士榘兵团与中野陈赓兵团联合攻洛。 两军实力悬殊:华野连战连胜,装备精良,仅3纵就配有40多门美式榴弹炮;中野则因转战大别山时重武器损失严重,战士甚至扛着汉阳造攻城。 为统一指挥,资历更深的陈赓主动让步,由华野参谋长陈士榘担任总指挥。这一安排本是为避免重复确山战役中因谦让贻误战机的教训,却为后续矛盾埋下伏笔。 总攻发起前,陈赓因4纵炮兵营未到位,提议推迟进攻以减少伤亡。但陈士榘坚持“时间重于一切”,拒绝延期。结果,缺乏重武器的中野4纵强攻南门时付出惨重代价,伤亡达1800余人,而华野3纵凭借炮火优势迅速突破东门,伤亡不到200人。 更让中野官兵憋屈的是战利品分配。4纵十旅率先攻占城南炮兵阵地,缴获10多门崭新美式榴弹炮。战士们正欢呼“有了重家伙”,却被后续进城的华野3纵以“统一调配”为由直接拉走。 有中野士兵急得骑在炮管上理论:“我们拼了命缴的炮,凭啥给人?”华野战士却回应:“都是革命的炮,分什么你我!” 面对部下的不满,陈赓展现了大局观。他笑着劝解:“炮在谁手里不是打敌人?人才是真正的宝贝!”华野事后提出归还部分火炮,陈赓却婉拒:“团结比几门炮重要。”然而在战役总结会上,陈士榘反复强调“打洛阳全靠华野的40多门炮”,对中野的牺牲轻描淡写,当场引发中野干部愤懑。 此事惊动了身兼华野司令员和中野副司令员的陈毅。他直接发电报批评陈士榘:“打了胜仗,也要检讨!当着挫人说矮话,很不应该。” 陈毅指出,中野兄弟钻大别山饿肚子时,华野吃香喝辣,如今更不能显摆洋炮。这一批评让陈士榘幡然醒悟,主动向刘伯承、陈赓道歉,并重新公平分配战利品。 “榴弹炮事件”虽小,却促使中央高度重视野战军协同问题。1948年5月,毛泽东在城南庄会议上决定调陈毅专职协调两大野战军关系。正是这种及时纠偏的机制,为后续淮海战役中华野特纵倾囊支援中野、一天提供超中野自备弹药3.8倍的协作打下基础。 这场风波印证了一个道理:胜利从来不只是战场上的碾压,更是人心里的共赢。陈赓的豁达、陈毅的较真、陈士榘的认错,共同演绎了“团结不能打折”的深刻内涵。 信息来源 中国共产党新闻网:《俘虏向后送 炮兵向前进》 《中国人民解放军战史》 《第三野战军战史》 人民日报:《从大转折到大决战——邓小平逐鹿中原的辉煌岁月(下篇)》