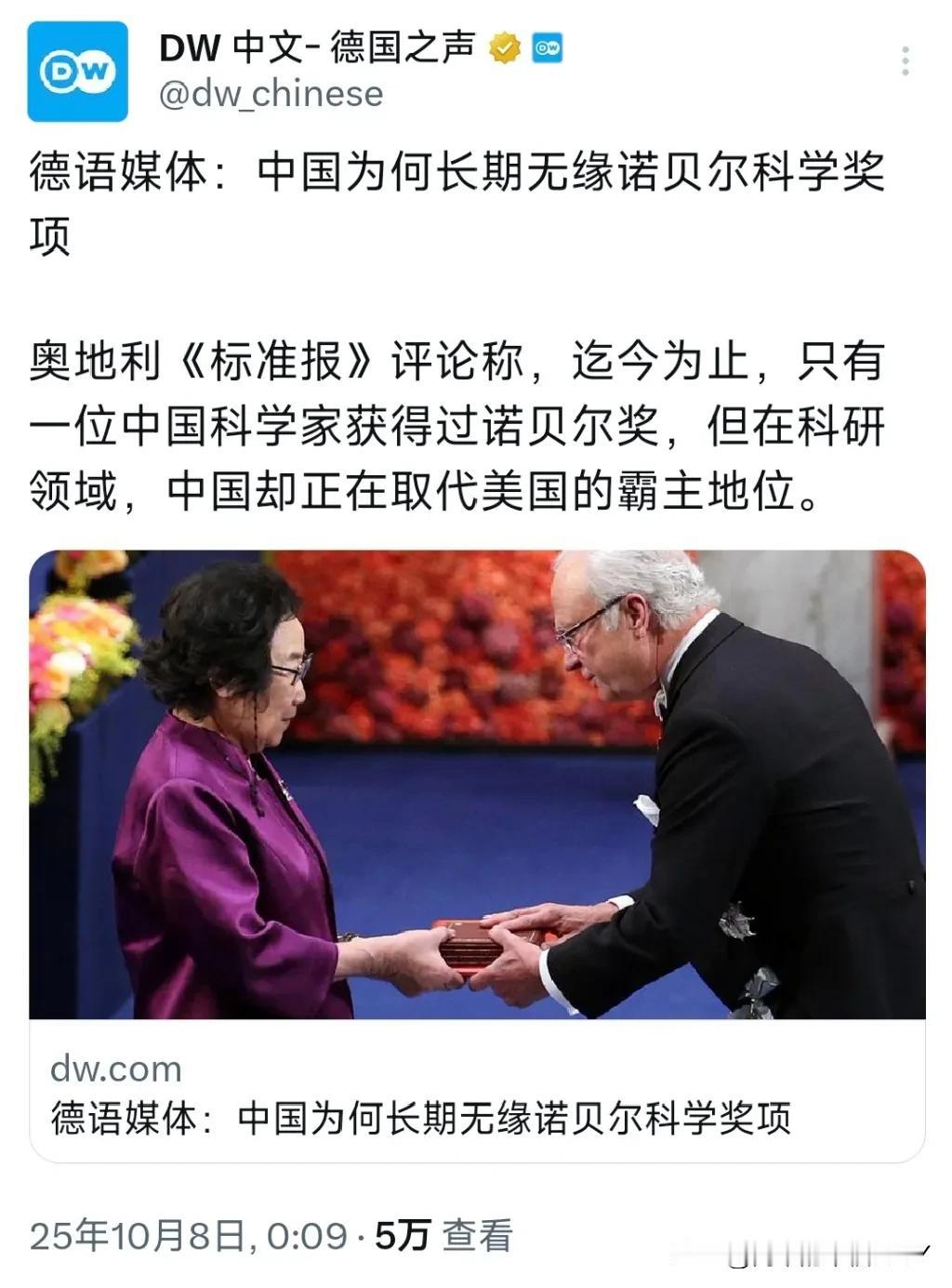

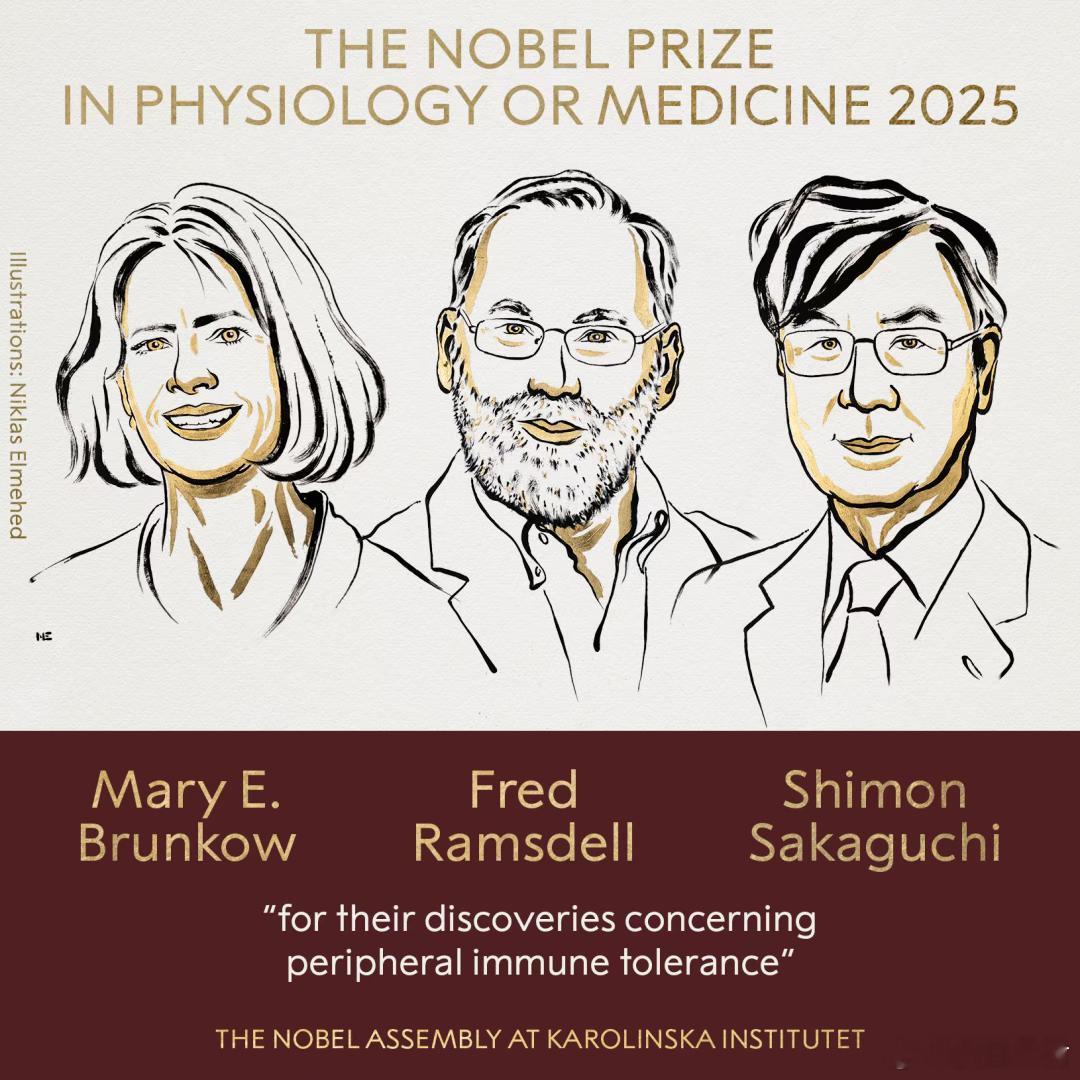

诺贝尔奖项充满了西方的傲慢与偏见!德国之声10月8日报道:“德语媒体:中国为何长期无缘诺贝尔科学奖项。 奥地利《标准报》评论称,迄今为止,只有一位中国科学家获得过诺贝尔奖,但在科研领域,中国却正在取代美国的霸主地位。” 中国明明正在取代美国的科研霸主地位,为何至今只有一位科学家获得诺贝尔科学奖项?这个看似矛盾的现象,恰恰戳中了评价中国科研实力的关键误区。 我们唯一的诺奖得主,是现年94岁的药理学家屠呦呦。十年前的2015年,她因青蒿素研究斩获诺贝尔生理学或医学奖,这一荣誉至今仍是中国科学界在诺奖舞台上的独苗。 但把视线转向科研产出数据,另一番景象令人震撼:2024年,中国大陆发表的科学论文近90万篇,在G20国家中稳居第一,把以约50万篇排名第二的美国甩在了身后。 要知道,这是1945年以来,美国首次在论文数量上失去垄断地位。对比2015年屠呦呦获奖时,中国当年论文数仅30万篇,美国同样维持在50万篇左右,短短九年的跨越式增长,足以说明中国科研的爆发式发展。 为什么论文数量登顶,诺奖却迟迟缺位?用"时间差"来解释最为直观。诺贝尔科学奖从来不是"即时表彰",更像是对过往科研成就的"迟来加冕"。某项成果从突破到获诺奖,往往要等上几十年。 数据最有说服力:1985年后,超半数诺贝尔物理学奖、近半数化学奖的成果,都经历了20年以上的验证周期。屠呦呦的青蒿素研究始于上世纪60年代,隔了半个世纪才捧起诺奖奖杯,正是这种滞后性的鲜活例证。 中国的系统化学术研究自1978年才逐步起步,大规模科研投入的爆发更是近十年的事,很多成果还没等到诺奖的"评价时间窗口",自然难以出现在获奖名单上。用诺奖数量衡量当下的中国科研,无异于拿旧地图找新地址,本身就站不住脚。 但把诺奖缺位全归咎于"时间差",显然也不够客观。2024年近90万篇论文的数量优势背后,确实藏着不容忽视的短板。基础研究经费占比仅6.91%,这个数字远低于美国的15%,而诺奖恰恰最看重基础研究的原创性突破。 有专家曾尖锐反问:"为什么中国年轻的科学家总处于'饥饿'之中?"这背后正是基础研究投入不足、分配不合理的问题。基础研究需要长期沉淀,可不少年轻科研人员却困在"短平快"项目的内卷里,难以沉下心做长线探索。 更值得注意的是,中国顶尖论文的内部引用率超过60%,美国仅为29%,这说明我们的科研成果在国际学术圈的影响力仍有提升空间,这些问题可不是"等得起"就能自然解决的。 更关键的是,诺奖早已不是纯粹的"科学勋章",其评选背后藏着挥之不去的西方中心论阴影。这套由西方主导的评选体系,在提名、评审乃至价值取向上都存在隐性偏见,无形中给非西方世界的科学家设置了更高的门槛。 德国媒体就曾一针见血地指出,固守诺奖这一单一尺度丈量中国科技实力,是刻舟求剑式的战略误判。毕竟,真正的科技实力体现在对世界的改造力上——中国在航天、量子通信、人工智能等前沿领域的突破,早已用事实证明了自身的价值,何必非要靠一枚诺奖来盖章? 说到底,诺奖缺位是多重因素交织的结果:既有中国科研起步晚、尚未进入评价周期的历史原因,也有基础研究薄弱、国际影响力不足的现实短板,更掺杂了奖项评选本身的非科学因素。 而论文数量超越美国,则标志着中国科研体系已具备全球规模优势,这与"诺奖级成果产出"本就属于不同维度的评价标准,硬要放在一起比较,难免得出片面结论。 对中国科研而言,与其纠结诺奖的"门票",不如聚焦自身的"内功"。加大基础研究投入,优化经费分配机制,给年轻科研人员更稳定的探索空间,这些比单纯追逐奖项更有意义。 随着时间推移,那些当下扎根基础研究的突破,终将在未来迎来属于自己的"收获期"。诺奖或许能反映过去,但永远定义不了未来。中国科研的真实实力,藏在90万篇论文的积累里,藏在2497亿元基础研究经费的投入中。藏在实验室的日夜攻关下,更藏在对科技自立自强的追求上。 当我们不再把诺奖当作唯一的"试金石",反而更能看清中国科研的真正航向——这条路或许走得慢,但每一步都很扎实。假以时日,当历史积累足够深厚,当基础研究短板补齐,中国科研必然能在诺奖舞台上收获更多认可,而这不过是中国科技强国之路的自然结果。