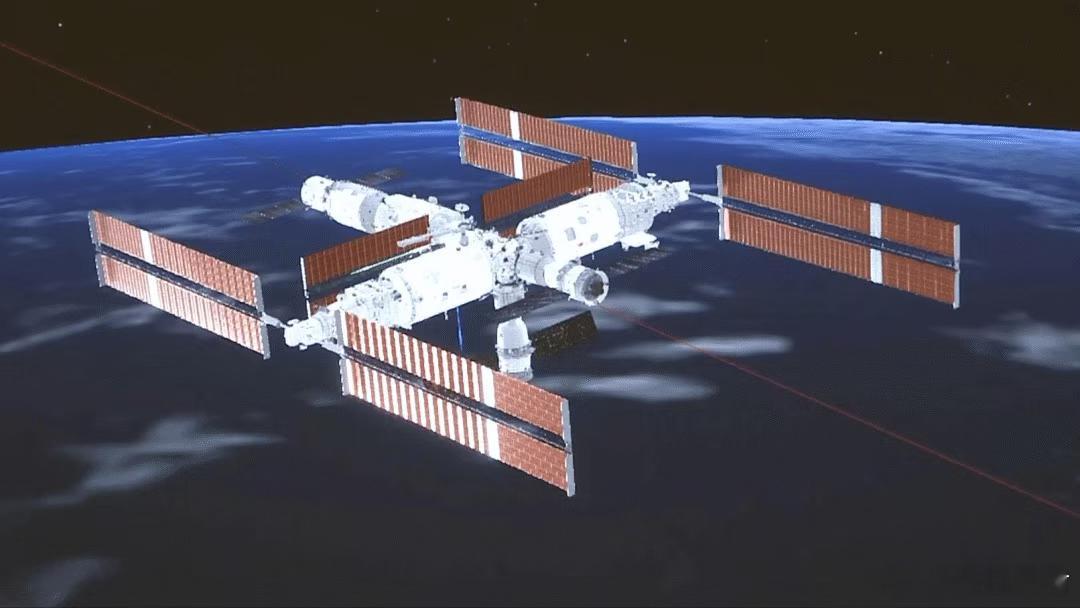

技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?这不是能力不够,反而是咱们自己设计时,把空间利用效率和航天员的舒适度都考虑到了极致;而国际空间站的乘员数量,更多是多个国家合作下的折中结果,跟“挤不挤”关系更大。 根据中国载人航天工程办公室公布的信息,天宫空间站由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱三个舱段组成基本构型,从设计一开始就定了3人长期驻留的标准。 这不是说空间不够用,而是根据实际任务需求做的最优安排——每个舱段都有独立的生活区域,睡眠区、卫生区、锻炼区、工作区一应俱全,算下来航天员人均能用到的空间超过110立方米。 更关键的是,咱们的空间站装了先进的再生生保系统,就像“太空生态循环机”,能把航天员呼出的二氧化碳转化为氧气,尿液和汗液也能净化成可饮用的水,这种闭环设计不仅减少了从地球运物资的压力,还让航天员在太空的生活品质跟地面差不多。 虽然以后加了扩展舱段,乘员容量能升到6人,但现在3个人就足以高效完成各种科学实验,犯不着为了凑人数牺牲舒适度和工作效率。 如果说中国空间站的设计是“量身定制”,那国际空间站的情况就复杂得多。它是美国、俄罗斯、加拿大、欧洲、日本等16个国家一起建的,最大设计乘员是7人,实际运行时会根据任务需要在3到7人之间变动。 这种人数规模,主要是因为多国合作的特殊性——每个参与国都要按出资多少和任务需求来分舱段空间,美国舱段、俄罗斯舱段、欧洲的哥伦布舱这些模块拼在一起,就像把不同风格的家具强行塞进一个房子,空间利用很难做到整体优化。 比如俄罗斯的舱段造得早,有些生活设施已经比较旧了,再加上每个国家的实验设备、物资存储都要占地方,最后就只能“挤一挤”用。 NASA的数据显示,国际空间站人均可用空间大概15立方米,只相当于天宫空间站的七分之一左右。这种多国共用的模式虽然能凑齐更多资源,但在空间分配上必须互相妥协,没法像单一国家主导的空间站那样,把舒适度和效率都做到最好。 说到底,这两种情况的本质是建造理念的不同:中国空间站就像咱们自己盖的“私人别墅”,每一处空间功能都能按自己的需求优化,哪怕人少,也能让航天员发挥最大的科研价值;国际空间站则像多个家庭合租的“群租房”,得平衡所有人的诉求,只能在人数规模上做让步。 现在天宫空间站已经进入全面运营阶段,3人驻留模式已经成功支持了好多次出舱活动,完成了几百项科学实验,以后扩展到6人后,任务能力还会进一步提升。 其实说白了,空间站的核心价值是能做多少有用的科研、运营得好不好,而不是单纯比能住多少人。中国空间站的设计思路,正好把这一点体现得明明白白——不盲目追求人数,而是把“实用、舒适、高效”真正落到了实处。