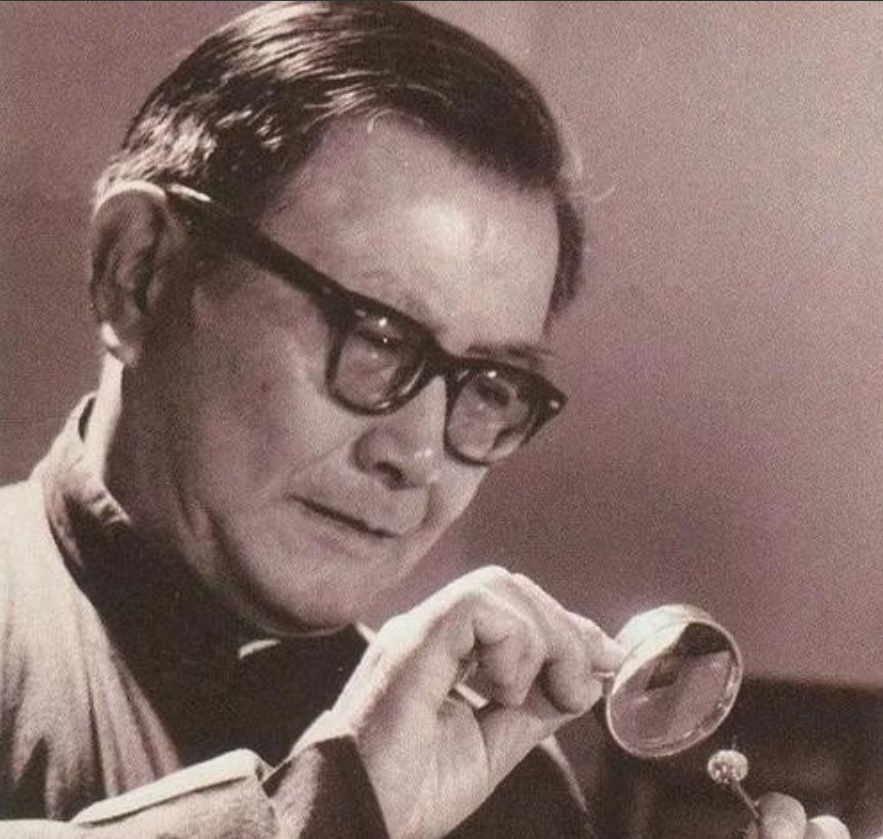

他是国家在1956年用了11名美国战俘,才换回来的天才科学家,你可能没听过他的名字,他却改变了我们的生活,他就是著名航天技术专家、仪器仪表与自动化专家,“两弹一星”功勋——杨嘉墀。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1956年,中美两国达成一项特殊安排,中国政府释放了11名因侵犯中国领空被捕的美国军事人员,为一批留美科学家归国创造了条件。 在这批归国的学者中,有一位名叫杨嘉墀的科学家,他的归来将悄然改变中国自动控制和航天技术的轨迹。 杨嘉墀1919年出生于江苏吴江的一个丝业世家。1937年,他考入上海交通大学电机系,抗战的炮火坚定了他科学救国的信念。 1947年,他远渡重洋赴美国哈佛大学深造,仅用两年时间就获得了硕士和博士学位。他研制的快速记录吸收光谱仪等仪器,被业界称为“杨氏仪器”。 尽管在美国拥有优越的研究条件和生活环境,杨嘉墀始终心系故土。 1956年,他携家人毅然返回祖国,并将变卖美国家产所得尽数用于购买国内急需的示波器、振荡器等科研仪器,行李中塞满了对国家科技发展至关重要的设备。 回国后,杨嘉墀立即投身于中国科学院的自动化研究建设,并参与制定国家科技发展规划。 60年代初,他担任技术总负责人,带队成功研制了原子弹爆炸所需的火球温度测量仪等关键设备,为1964年我国第一颗原子弹爆炸成功提供了至关重要的数据支持。 在人造卫星领域,杨嘉墀贡献卓著。他参与了我国第一颗人造卫星“东方红一号”的规划论证,并负责卫星姿态控制系统的攻关。 他协调多家科研单位,成功解决了红外地平仪在极端低温环境下工作的难题。1970年4月24日,当《东方红》的乐曲从太空传回,杨嘉墀在家中收音机前激动不已。 1975年,中国第一颗返回式卫星发射升空后出现异常,卫星气压急剧下降。在紧急商讨中,多数专家主张卫星提前返回。 杨嘉墀经过周密计算和分析,判断气压下降是太空温差所致,并非致命泄漏,坚持卫星应按原计划运行。 最终,卫星在轨三天后成功返回地面,使中国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家。钱学森对此评价道:控制有功。 杨嘉墀的眼光长远,不局限于当下。1986年3月,他与王大珩、王淦昌、陈芳允三位科学家联合向中央提交了《关于跟踪世界战略性高科技发展的建议》,直接催生了著名的“国家高技术研究发展计划”,即“863计划”,为中国高技术的全面发展注入了强劲动力。 即使到了晚年,杨嘉墀依然心系国家科技前沿。他与屠善澄等五位院士联名提交的《关于促进北斗导航系统应用的建议》,在两天内就获得了国务院领导的批示,为国家北斗导航系统的建设和发展提供了关键支持。 2003年,国际小行星中心将编号11637的小行星永久命名为“杨嘉墀星”。2006年6月11日,这位为祖国科学事业奋斗一生的功勋科学家在北京逝世。 杨嘉墀常说的话是:“争名当争国家名,计利当计人民利。”他的一生正是这句话的生动写照。 从“东方红一号”到北斗导航,从原子弹测控到“863计划”,他的智慧和心血已经深深融入国家科技发展的血脉之中。 今天,当我们仰望星空,知道那里有一颗以他名字命名的星辰在闪烁,也会想起这位科学家如何用他的一生,照亮了中国通往科技强国的道路。 信息来源: 光明网《今天,让我们一起抬头仰望“杨嘉墀星》 国务院国有资产监督管理委员会《一生为国 熠熠生辉——记杨嘉墀院士不平凡的一生》