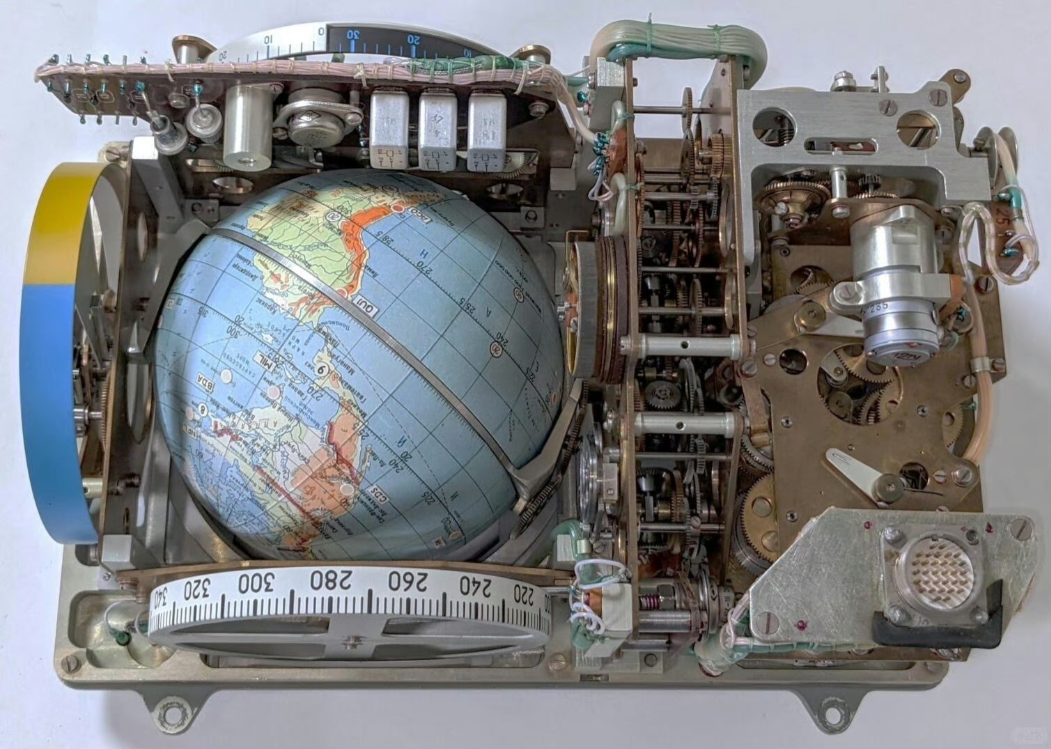

1958年,苏联曾生产了50台三进制电脑,理论上来说,三进制更接近人类大脑的思维方式,但结果却输给了美国的二进制电脑,这究竟是为什么? 1958年,莫斯科大学的团队造出了50台三进制电脑“Сетунь”,试用过的人都夸它耗电低、运行稳,甚至不用学汇编语言就能上手。 按说这技术挺靠谱,理论上它的“0、1、-1”三态逻辑更接近人脑的模糊思维,比二进制非黑即白的判断更灵活,可最后还是被美国的二进制电脑远远甩在了后面。 这事儿得从两边的起点说起,美国早在上世纪30年代,斯蒂比兹就在厨房餐桌上用继电器拼出了二进制的K型机,后来贝尔实验室给了支持,造出的M-1计算机直接解决了军方复数计算的难题。 到了50年代,IBM更是靠着701计算机拿下国防部订单,还搞出Fortran编程语言,让程序员能高效干活。 说白了,美国的二进制路线从一开始就跟军方、企业的实际需求绑在一起,用起来顺手还能赚钱。 苏联这边呢,Сетунь电脑是索伯列夫院士带着几个学生自发搞出来的,从头到尾没进官方规划。 这50台机器虽然送到了科研机构,但想量产的时候卡了壳,计划经济体制下,能不能造不是研发人员说了算。 捷克斯洛伐克的生产厂都准备好了,最后还是被官方叫停,连后续升级的Сетунь70也只能在库房里吃灰。 更关键的是技术路线走偏了,美国60年代就搞出了集成电路,IBM的704电脑用上了断电也能存数据的核心内存,而苏联还在死磕电子管小型化。 等到美国用集成电路把电脑做小做强,苏联才发现自己的科技树跟世界脱了节。 80年代有人想搞苏联版个人电脑,负责人直接泼冷水:“小型化计算机不会有”,这种思维滞后比技术差距更致命。 还有个绕不开的问题,苏联的科研和应用完全是两码事,80年代科学院1400项成果,真正能用的才430项。 三进制电脑再好,没有官方推动民用和商用,自然成不了气候。 美国那边却把电脑卖到了统计局、GE这些地方,从武器设计到工资计算都在用,越用越成熟。 现在回头看,三进制的理论优势没说错,但技术胜出从来不是光看理论。 被体制捆住手脚,又错过了集成电路的浪潮,苏联的50台三进制电脑终究没能改写历史。 当然,以上都是个人观点,对此您有什么不同的看法,可以在评论区留言讨论!!! (参考资料:新浪财经——前苏联的科技创新是如何被忽悠瘸的?)