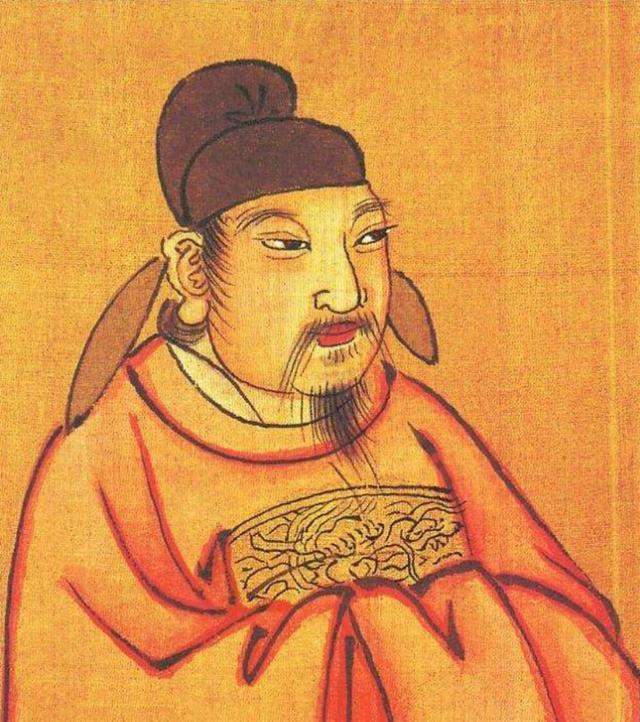

宋朝最残酷的真相:杨家将不是死于奸臣,而是死于“老板”的猜忌 提起杨家将,多数人脑海里蹦出的都是潘仁美陷害忠良的戏码——金沙滩血战里,老令公杨业撞死李陵碑,七郎八虎死的死、俘的俘,满门忠烈的悲剧全赖那奸臣在背后捅刀子。可翻遍《宋史》《续资治通鉴长编》这些正经史料,你会发现这故事掺了太多民间演义的水分,真正把杨家将推向绝境的,从来不是哪个具体的“坏人”,而是北宋皇帝刻在骨子里的猜忌。 宋太祖赵匡胤是靠“陈桥兵变”黄袍加身的,他太清楚武将手里有兵权会有多可怕。所以建国后第一件事就是“杯酒释兵权”,把开国功臣的兵权全收了回来,还立下“重文抑武”的祖制——文官哪怕没打过仗,也能当统帅;武将哪怕战功再高,也得受文官掣肘。这套规矩像个紧箍咒,从宋太祖到宋太宗,再到后来的皇帝,没一个敢松的。杨家将作为北境最能打的军事家族,自然成了皇帝重点“盯防”的对象。 就说杨业吧,他本来是北汉的将领,后来才归顺宋朝。宋太宗表面上夸他“忠勇有谋”,让他驻守雁门关,可暗地里从来没真正信任过他。公元986年雍熙北伐,宋太宗派了三路大军,杨业跟着西路军出征。西路军的统帅是文官潘美(也就是演义里潘仁美的原型),监军是王侁——这两个人一个手握指挥权,一个拿着皇帝的“尚方宝剑”,杨业哪怕有再好的战术,也得听他们的。 当时战局已经不利,杨业建议暂时撤退,保护百姓和粮草,可王侁却嘲讽他“领数万精兵,而畏懦如此”,还暗指他是不是想再叛逃。这话戳中了杨业的软肋——他本是降将,最怕别人说他不忠。没办法,他只能硬着头皮带兵出战,临走前还跟潘美约定,让他们在陈家谷口设伏,等他把敌人引过来就夹击。可杨业在前面拼死厮杀,潘美和王侁却在谷口等了一会儿,就以为杨业打赢了,擅自撤了伏兵。等杨业带着残兵退到谷口,连个人影都没看到,最后被辽军包围,力竭被俘,绝食三天而死。 你以为这只是潘美和王侁的错?其实不然。宋太宗早就给监军王侁下过密令,让他“监视诸将,毋令专擅”。王侁敢逼杨业出兵,敢擅自撤伏兵,背后其实有皇帝的默许——在宋太宗眼里,杨业的兵权和威望比一场战役的胜负更让他担心。哪怕杨业打赢了,一个降将手握重兵,在北境声望日隆,将来要是有二心怎么办?所以,杨业的死,更像是皇帝用“借刀杀人”的方式,除掉了一个潜在的“威胁”。 杨业死后,他的儿子杨延昭继续守北境,人称“杨六郎”(其实他是杨业的长子,“六郎”是辽军对他的敬畏之称)。杨延昭打仗比他父亲还猛,辽军只要看到他的旗帜,就不敢轻易南下。可宋真宗对他也一样提防——每次杨延昭打了胜仗,皇帝给的赏赐不少,可兵权却从来没多给过。他手下的兵力最多的时候也只有几千人,还得受当地文官的节制。有一次杨延昭想趁辽军内乱,主动出击收复失地,可宋真宗却下旨让他“按兵不动”,理由是“恐生边患”——说白了,就是怕他打胜仗后威望太高,不好控制。 到了杨延昭的儿子杨文广这一代,杨家将更是彻底没落了。杨文广虽然也有军事才能,可宋朝已经跟辽朝签订了“澶渊之盟”,长期没有大的战事。皇帝宁愿让他去修城墙、守粮仓,也不让他带兵打仗。杨文广晚年曾向朝廷献上收复燕云十六州的计策,可奏章递上去后,就石沉大海,再也没有回音。直到他去世,也没能像祖父和父亲那样,在战场上施展抱负。 民间为什么要把杨家将的悲剧归罪于潘仁美这样的奸臣?其实是因为人们不愿意相信,那个口口声声说“以民为本”的宋朝皇帝,会为了权力猜忌,牺牲掉忠良。所以他们编造出奸臣陷害的故事,把复杂的政治斗争简化成“好人 vs 坏人”,这样心里还好受些。可历史的真相往往更残酷——杨家将不是死于某个人的坏,而是死于一个王朝对武将的集体不信任,死于“重文抑武”制度下的必然悲剧。 从杨业到杨延昭,再到杨文广,杨家三代人守了宋朝近百年的北境,可到头来,连一个真正信任他们的皇帝都没有。他们的忠勇,在皇权的猜忌面前,就像一束微弱的光,很快就被黑暗吞噬了。后来宋朝之所以会被辽、金、蒙古轮番欺负,甚至出现“靖康之耻”,追根溯源,不就是因为“重文抑武”的祖制,把能打仗的武将都逼得没了出路吗? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。