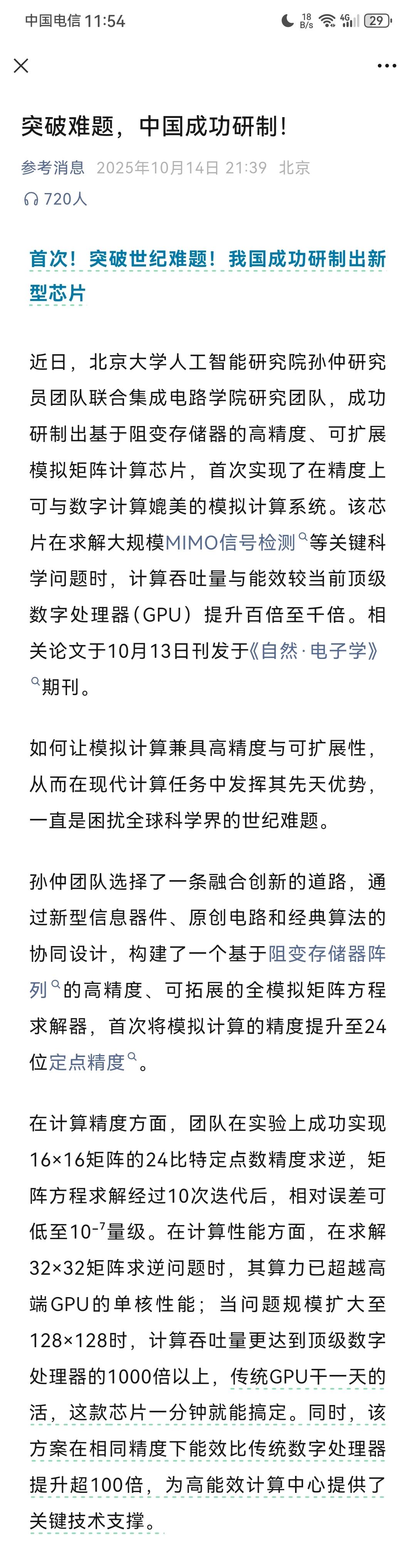

大的来了!中国直接掏出新芯片,算力超越顶级GPU千倍 10月15日消息,北京大学人工智能研究院孙仲研究员团队联合集成电路学院研究团队,成功研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片。 就在2025年10月13日,北京大学孙仲研究员团队联合集成电路学院,干了一件让全球半导体领域都震惊的事。 他们拿出了一颗全新的芯片,不靠先进制程,不靠西方技术堆叠,就硬生生做出了一颗算力超越顶级GPU千倍的模拟计算芯片。 这不是研究室里的空谈,而是实打实登上了《自然·电子学》的顶刊成果,给了整个行业一记重拳。 这颗芯片的核心,是阻变存储器。过去几十年里,模拟计算一直被看低,精度不行、规模不够,一直被数字计算压着打。 但是这一次,中国团队直接解决了“模拟计算如何兼具高精度与可扩展性”这个世纪难题,把模拟计算从实验室的边角料,推成了下一代算力革命的主角。 现有GPU算力再强,也得一行一行执行代码,也得靠电流在晶体管间来回跑。 可模拟芯片不是,它直接在存储器里计算,数据根本不用来回搬,速度自然快了不止一星半点。 当问题规模扩大到128×128矩阵时,这颗芯片的算力居然是顶级GPU的1000倍,你没看错,是整整一千倍。 传统GPU一天的活,这芯片一分钟就干完。 这不是简单的算力堆砌,而是底层架构的彻底革命。 孙仲团队采用协同设计,把新型器件、原创电路和经典算法一锅端,创造出一种全模拟矩阵运算+位切片迭代的混合计算方案。 先用模拟快速求个近似解,再用算法细化,精度就上来了。 最终实现了24比特定点的矩阵运算精度,误差低至10⁻⁷,这已经能和目前最主流的FP32浮点计算媲美了。 更重要的是,这芯片不仅快,还特别省电。在相同精度下,能效比传统GPU高出100倍以上。 如果说以往GPU是用电成本的“吞金兽”,那这颗芯片就是绿色计算的“节能灯”。这套架构将成为未来AI计算中心、6G基站、边缘终端的理想选择。 中国这一次不再跟着别人跑了。过去我们在芯片领域总是追着别人的工艺节点、晶体管密度跑,但这一次,我们走出了一条不需要依赖先进制程的技术路线。 这颗芯片彻底绕开了西方在数字计算领域的技术壁垒,用底层架构创新,完成了一场技术战略逆袭。 而且,这不是纸上谈兵的概念机。这颗芯片已经被成功应用在6G通信的关键技术——大规模MIMO信号检测上。 只用了三次迭代,就恢复出与原始图像高度一致的信号,误码率与32位数字计算相当。 这说明它不仅能算,而且算得准,算得快,还能用得上。这不是未来,是现在。 放在更大的战略背景下,中国的这项突破意义远不止技术本身。 从AI到6G,从边缘计算到超算中心,所有对算力有极致需求的领域,都有可能因为这枚芯片的出现而被改写。 我们不再被GPU卡住脖子,不再被先进制程牵着鼻子走。在摩尔定律走到尽头之际,中国用自己的方式打开了新一代计算的大门。 这场突破不只是一次实验室里的偶然成功,而是一支科研团队长达数年深耕后的厚积薄发。 从阻变存储器的器件开发,到模拟电路的设计,再到算法与架构的融合,每一步都走得极其扎实。 这不是一颗芯片的胜利,而是中国整个基础研究体系的胜利,是中国科研能力系统性崛起的缩影。 也正因为如此,这项成果的战略价值不言而喻。 它不仅意味着中国在超级算力领域掀起了新一轮变革,更意味着我们在新一代信息基础设施的核心技术上,拥有了完全自主可控的能力。 在当下全球芯片格局剧烈动荡的背景下,这种能力的重要性不言而喻。 更令人振奋的是,这项技术的产业化进程也在同步推进。孙仲研究员透露,团队正在加速将其从实验室推向市场。 换句话说,这不只是科研论文上的高光时刻,而是即将走进现实世界的硬核科技。 未来几年内,我们或许将在国产AI芯片、6G设备,甚至消费级终端中,看到这项技术的身影。 在全球范围内,模拟计算虽然早已不是新鲜词汇,但真正做到高精度、高规模、强能效的,至今仍是凤毛麟角。 中国这一次不仅做到了,而且做到了极致。它重新定义了模拟计算的天花板,也重新定义了全球算力的游戏规则。 过去我们习惯了在芯片领域听欧美巨头的声音,但今天,中国用一颗模拟计算芯片告诉世界:我们不但能做,还能做得更好。 这不是一次技术追赶,而是一场范式转移。未来的计算,不一定非得靠GPU堆叠,不一定非得烧钱烧电,也不一定非得靠先进制程才能强大。 只要底层架构突破,谁都可能成为新的主角。 所以说,这次真的是“大的来了”。这不是一个实验室的狂欢,也不是一篇论文的虚火,而是一场摆脱技术依赖、重塑全球格局的真突破。 美国曾在GPU上建立起技术霸权,而中国今天,用一颗模拟芯片给出了自己的答案。