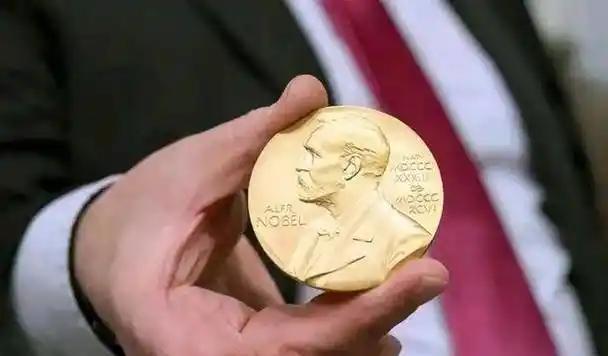

诺奖评委痛批中国科研顽疾! 诺贝尔奖评选刚结束,瑞典皇家科学院院士、诺贝尔化学奖评委邹晓冬的一番话就在科研圈引发热议。 她直指中国科研论文数量在多个领域占比过半,真正开创性的研究却寥寥无几,大多是对现有成果的修修补补。 诺贝尔奖评选刚落下帷幕,瑞典皇家科学院院士、诺贝尔化学奖评委邹晓冬的一番话,就在国内科研圈掀起了不小的波澜。这位常年深耕化学领域、见过无数顶尖成果的评委,没有客套的赞许,反而直指中国科研领域存在的突出问题,让不少沉浸在 “数量优势” 里的人清醒了几分。 熟悉邹晓冬的人都知道,她在诺奖评选中向来以眼光毒辣、注重本质著称,多次公开表示诺奖从不以论文发表的期刊级别论英雄,核心只看研究是否具有开创性价值。正是这种对 “真创新” 的执着,让她对中国科研的观察格外尖锐。 她提到的问题,恰好戳中了当下的一个矛盾点。就在今年 6 月,自然指数 2025 科研领导者榜单显示,中国高质量科研产出已连续多年保持全球第一,2024 年的份额达到 32122,远超排名第二的美国。在化学、物理等多个领域,中国的论文数量占比甚至超过了一半,北京、上海等省市牵头的科研团队,还撑起了全球近九成的高水平论文产出。从数据上看,中国无疑已是科研产出的 “大国”。 但邹晓冬的话撕开了数据背后的隐忧:这些海量论文中,真正能称得上 “开创性” 的研究少之又少,大多是在现有成果基础上做修修补补的延伸工作。她见过太多中国团队的论文,实验设计精巧、数据详实,却始终跳不出前人的框架,缺少那种能颠覆现有认知、开辟新研究方向的 “从 0 到 1” 的突破。 这种现象并非个例。不少高校和科研机构的评价体系里,论文数量、发表期刊级别仍是核心指标,这使得一些科研人员不得不把更多精力放在 “快出成果” 上,而非耗时久、风险高的基础创新研究。 有科研人员曾透露,一项开创性研究可能需要五到十年才能看到成果,而在此期间若没有足够的论文产出,不仅申请项目难,职称评定也会受影响,这种现实压力让很多人不敢轻易 “冒险”。 值得注意的是,邹晓冬在点出问题的同时,也给出了自己的观察与建议。她强调,科学家的初衷不应是追求奖项或发表论文,而应是找到适合自己的方向,做前人没做过的工作,这才是科研的核心价值。 她提到,中国其实不缺聪明的头脑和科研投入,像聚变堆主机关键系统 “夸父” 项目实现全部国产化、人工智能领域的大语言模型研究跻身全球前列,这些都证明中国科研有实现突破的潜力。 如今,邹晓冬的这番话已在科研圈引发广泛讨论。有人认同这种 “泼冷水” 式的提醒,认为这能促使行业反思评价体系的弊端;也有人觉得,从 “数量领先” 到 “质量顶尖” 需要时间沉淀,不能忽视中国科研在短时间内取得的进步。毕竟,全球科研格局的转变非一日之功,而正视问题或许正是迈向更高质量发展的第一步。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~

替天行道

急功近利的环境三年不出东西就扫地出门了还基础性原创性?现在考核数量要求,抄都来不及。只能熬夜加班

北山

瞎说。你没有依据,乱报项目,上面凭什么批给你科研经费

霖霖最棒

现在出成果还早,过二三十年再说[微笑]

用户10xxx85

你算哪根葱